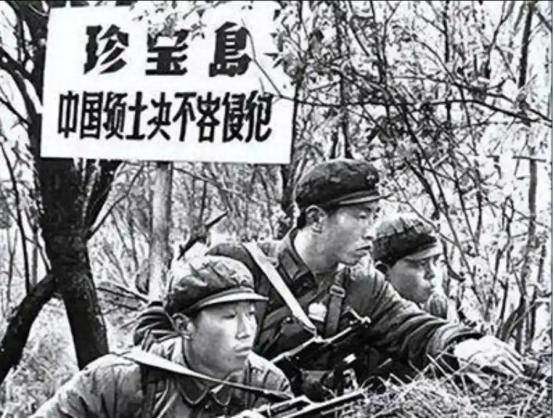

1982年,曾经闻名全国的战斗英雄孙玉国被遣返原籍,从副大军区级干部变成了普通老百姓,如此大的身份反差也引发了街坊邻居的议论,但孙玉国却用实际行动逐渐打消了人们的疑虑,更重新赢得了外界对他的尊重! 从被毛主席两次起身鼓掌的巅峰,到工厂机床旁的平凡,他:“不居功,不诉苦”的沉默,践行了真正的英雄主义! “喏!那个就是孙玉国,报纸上登过的……” “珍宝岛的英雄?啧啧,如今竟落到咱这小厂来了?” 那英雄二字像冰锥刺进耳朵,他攥紧了拳头,指尖发白,仿佛又听见了当初珍宝岛震耳欲聋的枪炮声,他曾率领部队浴血奋战9小时,击退苏军,亲手缴获的坦克,至今还陈列在博物馆里。 最耀眼的那次,在人民大会堂作报告时,毛主席甚至两次起立为他鼓掌,那轰鸣的掌声犹在耳边回荡,然而,命运多舛,三十三岁的他,从副大军区级高位狠狠抛下,此刻竟连工人们好奇的目光,都让他如芒在背! “孙厂长,你要是看得起我们这些粗人,就别像那“套中人”一样活着!这厂子,也是战场!”那是孙玉国第一次被工友们拉去食堂聚餐,他僵坐在凳子上,筷子未动,脊背挺得笔直,仿佛置身于严肃的会场,直到一位老师傅将酒杯顿在他的面前! “套中人”这三个字如当头一棒!孙玉国缓缓抬起头,环视着工友们粗糙的手掌、油污的工装,还有那毫无隔阂的、坦荡热烈的眼神。他心头一颤,猛地端起酒杯,仰头灌下,火辣的酒一路“烧”下去,那冰封的心似乎也随之融化! 真正让工友们刮目相看的,是孙玉国在厂长办公室里的身影。当人事部把那份关乎工人命运的“农转非”户口申请名单递到他面前时,他眼神犀利,像是在审阅一张张作战图,当得知厂里漏掉了最困难的18户工人家庭时,他猛地一拍桌子站了起来。 “这十八户,一个都不能少!”虽然声音不高,但却像当初在作战室里,下达命令一般,斩钉截铁。 “拿回去,我孙玉国办这事,难道是为了这个吗?”当那十八户工人拿着礼品前来道谢时,孙玉国用他曾经握过钢枪的手用力一挥,断然拒绝。在接下来的日子里,工友们时常看得到,他骑着那辆破旧的自行车,穿梭于厂子各部门。 珍宝岛的战火冻住了时间,却冻不住一个战士心中滚烫的星河,当浮华散尽,唯有俯身担起他人重量的肩膀,才能最终扛起历史的敬意。 孙玉国的故事印证:真正的尊严不在于位置高低,而在于如何以行动回应命运的每一次摔打!他用33岁前的热血诠释了英雄的爆发力,成为当时全军最年轻的大军区级将领;又用42岁后的沉默证明了英雄的持久力。 信息来源: 党史博览|《珍宝岛英雄孙玉国》 文|梅林 编辑|南风意史