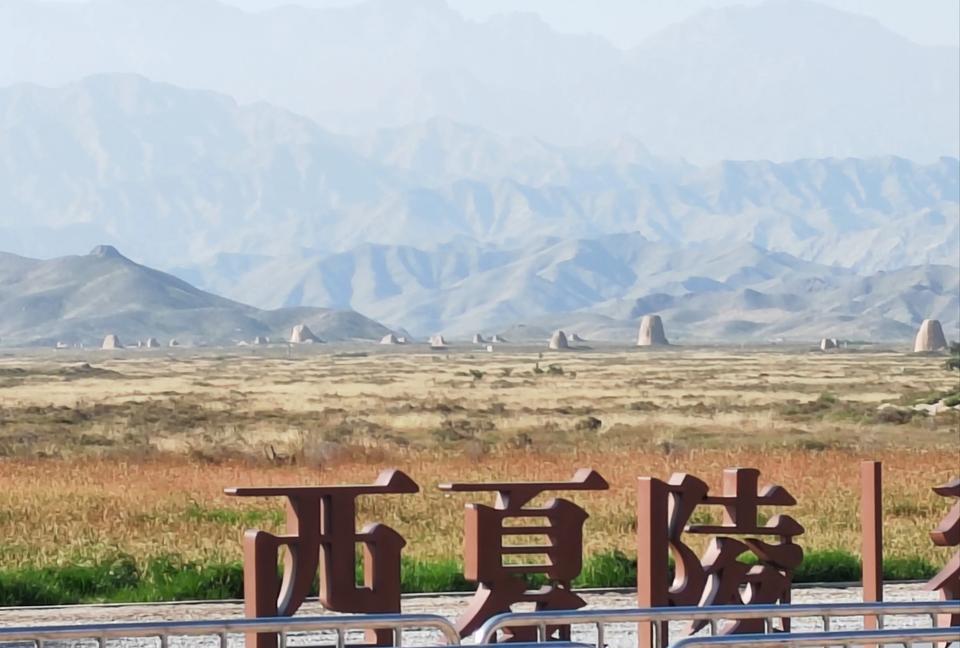

西夏陵位于宁夏回族自治区银川市西部贺兰山下,地处宁夏银川平原西北部,南起贺兰山榆树沟,北迄泉齐沟,东至西干渠,西抵贺兰山下,东西宽4.5千米,南北长10多千米,总面积约50平方千米。以下是具体介绍: - 陵区布局:西夏陵有9座帝王陵、271座陪葬墓、1处大型建筑遗址(北端建筑遗址)和32处防洪工程遗址等。以110国道分为两个区域,西侧为遗址区,对外开放6座帝陵及其陪葬墓群;东侧为文化旅游综合服务区。根据自然地形和陵墓分布,从南向北依次分成四区,每座帝陵坐北向南,呈纵长方形,是独立建筑群体,规模同明十三陵相当。 - 建筑特色:每座帝陵由月城和陵城相连组成,平面呈“凸”字形状。陵园内单体建筑角台、阙台等的平面分布基本相同,形成基本格局。建筑风格吸收唐宋皇陵之所长,又结合本民族文化特征,有“其制度仿巩县宋陵而作”的记载,同时受佛教建筑影响,有东方金字塔之称。 西夏陵申遗具有多方面的深远意义: - 历史文化价值:西夏陵是西夏留存至今规模最大、等级最高、保存完整的考古遗存,直接为中国历史上的西夏王朝及其君主世系提供不可替代的见证作用,实证了西夏王朝在丝绸之路上的中继枢纽地位,向国际社会深刻阐释了中华文明多元一体格局和统一的多民族国家形成过程。 - 文化交融见证:西夏陵在选址方位、空间布局等方面全面承袭唐宋帝陵陵寝制度和传统木构建筑体系,又吸收党项、吐蕃等多元族群文化传统,展现了不同民族、文化相互交流产生的融汇与创新特征。 - 文物保护示范:面对自然侵蚀等压力,西夏陵因我国长期的文物、生态保护实践得以延续至今,向国际社会展现了我国文物保护的科学理念、科研能力和技术水平,反映了我国文化遗产保护、生态文明建设成果,以及在文化和自然遗产融合保护方面的积极探索,为世界遗产保护提供了中国智慧和方案。 - 提升文化自信:申遗成功有助于增强民族自豪感和文化自信,对于宁夏人民来说,西夏陵是本地文化的重要象征,申遗成功让他们更加珍视和传承本地文化。 - 促进文化交流:西夏陵列入《世界遗产名录》后,会吸引更多国际关注,促进中国与世界各国在文化遗产保护、历史文化研究等方面的交流与合作,推动不同文化之间的相互理解和尊重。 - 推动经济发展:申遗成功能够带动当地旅游业等相关产业的发展,为地方经济增长提供新的动力,创造更多的就业机会和经济效益,同时也有利于促进当地基础设施建设和环境改善。