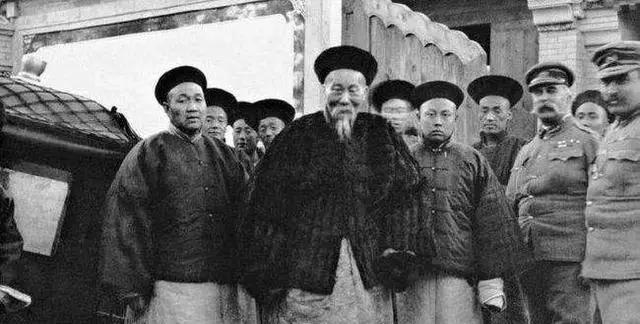

李鸿章东南互保已属谋逆,事后慈禧为何不凌迟中堂?笑死还凌迟,刺马案知道不,事发后张之洞的兄张之万和江宁将军魁玉一起审理。张在路上就吓得不行,一路上上千名士兵护送,上岸上厕所都几百个士兵围着。 晚清那会儿,国家乱成一锅粥,李鸿章搞了个东南互保,私下跟洋人勾搭,保住东南几省不打仗,这不就是明摆着跟朝廷对着干吗?搁古代,这可是谋逆的大罪,按理说得凌迟处死。 1900年,义和团运动闹得热火朝天,北方老百姓拿着大刀长矛喊着杀洋人,清廷也跟着昏了头,慈禧拍板向列强宣战。结果呢?八国联军直接打进北京,慈禧带着光绪跑路去了西安。这时候,李鸿章在南方当两广总督,眼看着朝廷瞎折腾,他可没打算跟着送死。 他跟盛宣怀、刘坤一、张之洞这些东南大员合计了一下,搞了个“东南互保”。简单说,就是跟洋人私下签协议:东南各省不掺和这场仗,保证洋人侨民和租界的安全,换来列强不进攻东南。这事儿干得挺漂亮,东南几省愣是没遭啥兵灾,经济也没崩盘。 这事儿咋看咋不对劲儿。朝廷下了宣战令,李鸿章却在背后跟洋人眉来眼去,这不是公然抗旨吗?更别提他还自己划了块地盘,搞独立王国似的。搁以前,这叫“拥兵自重”,往大了说是谋逆,往小了说也是不忠。按清朝律法,像这种事儿,凌迟都不算过分。 可问题是,李鸿章没被砍头,连官都没丢,后来还被召回北京跟列强谈和。这就让人纳闷了,慈禧咋就这么大度? 慈禧不杀李鸿章,不是她心软,而是真没辙。东南几省,尤其是江苏、广东、上海那块儿,是清廷财政的命根子。光靠税收就撑起朝廷大半开销,更别提后来《辛丑条约》赔了列强4亿多两银子,全指着东南的钱来还。要是把李鸿章收拾了,东南乱起来,朝廷的钱从哪儿来?慈禧可不想自断财路。 李鸿章跟洋人混得熟,英国、法国都把他当东南的“稳定器”。东南互保让列强的利益没受损,他们自然乐意保他。慈禧刚被八国联军揍得满地找牙,哪敢再惹这些洋大爷?动李鸿章,等于跟列强翻脸,她没这胆子。 李鸿章也不是傻子,他没明着跟朝廷撕破脸。电文里一口一个“效忠朝廷”,还说宣战是“乱命”,自己这么干是为了大局着想。这话说得漂亮,既保住东南,也给慈禧找了个台阶下。她还能咋办?总不能承认自己决策失误吧。 李鸿章在南方经营多年,手底下兵多将广,地方势力根深蒂固。张之洞甚至还提议过推李鸿章当“总统”,这不就是摆明了东南大员抱团吗?慈禧要是真下狠手,搞不好东南直接反了,到时候清廷更收拾不下了。 打完仗,慈禧还得靠李鸿章跟列强谈判。《辛丑条约》那堆烂摊子,谁能收拾?李鸿章外交经验老道,洋人信他,清廷也离不开他。杀了他,谁来干这活儿?慈禧再气,也得忍着。 所以说,李鸿章这事儿,慈禧不是不想收拾,是收拾不了。凌迟?笑死,敢吗! 说到清廷对东南的控制,咱们得提提三十年前的刺马案。1870年,两江总督马新贻在南京被一个叫张文祥的家伙刺杀了。这案子不简单,朝廷派张之洞的哥哥张之万和江宁将军魁玉去查。 张之万接到命令时吓得够呛,一路从京城到南京,上千士兵护送,浩浩荡荡跟打仗似的。到了地方,连上个厕所都得几百人围着,防得跟铁桶似的。这家伙为啥这么怕?因为这案子太棘手了。 马新贻是朝廷大员,被刺杀震动朝野。张文祥死咬着不交代真实动机,朝廷怀疑背后有大鱼,可又查不出啥。审理拖了八个月,最后来了个刑部尚书郑青天和曾国藩督办。曾国藩懒得管,郑青天急得不行,最后定了张文祥“私怨杀人”的罪名,砍了了事。 这两件事儿隔了三十年,但本质上都反映了清廷对东南的掌控越来越弱。刺马案时,马新贻被杀,朝廷查了半天没结果,地方势力明显不配合。张之万那副怂样儿,也说明中央派来的官儿在地方没啥威信。