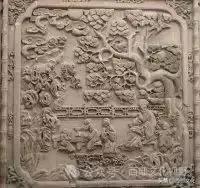

陇右文枢:甘肃青城书院 一、创建背景与历史沿革 青城书院建于清道光十一年(1831年),由水烟富商杨顺伦、顾永泰倡议集资,经皋兰、金县(今榆中县)两县批准,从本地黄烟赋税中抽成作为经费。 依托乾隆年间青城作为黄河水运枢纽的繁荣。陕晋商贾云集,盐市与黄烟贸易兴盛,形成“陇上江南,鱼米之乡”的经济基底。 首任山长顾名(嘉庆庚辰科进士,曾任宜兴知县)、张锦芳(嘉庆丁卯解元),延聘进士高鸿儒、孝廉刘应用等学者主讲,奠定严谨学风。 1904年,废科举后更名为“皋榆联立高等学堂”,吸纳皋榆两县学子。 1931年,关紫清(朝阳大学毕业)创办青城中学,倡导职业教育,因地方阻力仅毕业一班即停办。 1979年,旧址改为“青城中心幼儿园”,延续教育功能。 二、建筑格局与规模 书院坐北朝南,三进院落,共33间房。 前院:屏门过厅5间,两厦各3间(原为讲席休憩所,今设科举教育展馆); 中院:讲堂“丽泽堂”3间,两厦各5间,西墙嵌《创修青城书院记》石碑; 后院:讲堂3间,两厦各6间,曾悬“化被桑梓”匾纪念关紫清。 门悬隶书“菁莪造士,朴械作人”(喻教化育人),照壁砖雕《五子登科》,过厅匾“敬业乐群”。建筑融合南北风格:北方雄浑构架与南方木雕彩绘(如垂花门、兽脊悬雕)。 三、教育成就与文化影响 清代共培养翰林1人(罗经权)、进士10人、文举23人、武举51人、孝廉方正10人、贡生83人,秀才不计。 同期兰州地区进士总数仅49人,青城占比超20%,堪称陇右文枢。 青城书院奠定了青城“风雅青城,仁义之乡”的民风,居民“谈吐文雅、轻财好客”之风延续至今。 书院教化间接滋养“三雕一塑一画”(砖木石雕、面塑、麦秆画)等民间工艺。 四、历史变迁与现状 青城书院“文革”时期建筑遭破坏,文物散佚,仅存石碑等核心构件。1993年,列为县级文保单位,启动基础修缮。2008年后,获世行贷款3840万美元,纳入甘肃省丝路遗产保护项目。2020年代,作为青城古镇旅游核心(“三大教育基地”之一),前院辟为科举史展馆,融入“书院—祠堂—隍庙”文化线路。 建筑主体保存完好,但部分雕饰残损(如屋脊兽头、悬雕板),中院“丽泽堂”石碑等原件犹存。青城书院既是旅游景点(年接待游客超10万),亦保留幼儿园教育功能。但土木建筑易受雨水侵蚀,部分梁柱糟朽(类似天水古民居的坍塌案例)。 青城书院如一部镌刻于黄土的典籍,其兴衰映照中国近世教育转型与西北开发的历史褶皱。然其学术深度尚未被充分开掘,亟待学者以微观史视角,缝合文献、建筑与口述的断章,重现这条城中的文脉史诗。