本报(chinatimes.net.cn)记者于娜北京报道

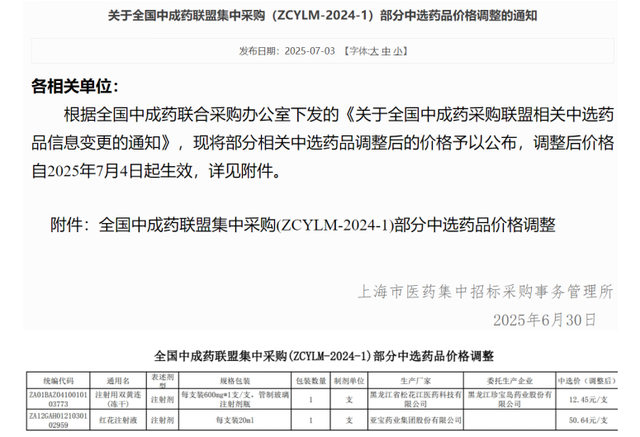

上海阳光医药采购网近日公布的一则价格调整通知引发行业震动——第三批全国中成药集采中选的双黄连、红花两大注射剂迎来二次降价,降幅分别超36%和32%,并明确新价格自2025年7月4日起正式生效。

此次调价的注射用双黄连(冻干,600mg/支)由黑龙江省松花江医药科技有限公司生产,中选价从19.7元/支降至12.45元/支;亚宝药业集团股份有限公司的红花注射液(20ml/支)则从74.98元/支下调至50.64元/支。两款药品均为第三批全国中成药集采的中选品种,距离首次确定中选价仅半年时间,短期内“两连降”的节奏,凸显出中成药价格平衡的迫切性。

集采中选之后仍再调整价格的举措,不仅让两款临床常用药价格创新低,更释放出中成药集采向“价差顽疾”开刀的强烈信号,为行业价格管控释放新的信号。

集采“降价潮”再升级

第三批全国中成药集采的“降价风暴”早在2024年12月就已掀起。由湖北省医保局牵头,全国所有省份组成采购联盟,将95个通用名产品纳入20个采购组,涵盖血栓通胶囊、血脂康胶囊等一众“明星药”。最终400余家企业角逐,174个药品中选,中选率75%,平均降幅达68%,创下中成药集采以来的降幅新高。

其中,山西太行药业的清开灵注射液(2ml/支)从16.08元/支降至0.99元/支,降幅93.8%;哈药集团中药二厂的注射用双黄连(600mg/支)以6.47元/支的低价中选,降幅91%,成为本轮集采的“价格标杆”。

此次调价的两款药品作为临床常用药,双黄连注射剂常用于清热解毒、抗感染治疗,红花注射液则广泛用于心脑血管疾病辅助治疗,两款药品的价格变动直接关系到基层医疗机构用药成本与患者负担。

今年2月,湖北医保局发布《全国中成药采购联盟集中采购复活拟中选及非报价代表品拟中选结果公示》,黑龙江省松花江医药生产的注射用双黄连(冻干,每支装600mg)和亚宝药业生产的红花注射液(每支装20ml)位列其中,当时的价格分别为21.3元/支和127.83元/支。而在最终公布的中选品种供应清单中,这两个药品已经历过一轮降价,黑龙江省松花江医药生产的注射用双黄连(冻干,每支装600mg)价格变为19.7元/支,亚宝药业生产的红花注射液(每支装20ml)价格变为74.98元/支。

第三批中成药集采中潜藏的“价差暗礁”或成为此次价格调整的直接导火索。按照集采规则,第三批集采采用“报价代表品+非报价代表品”联动机制:企业确定报价代表品价格后,同组其他规格需按同等降幅调价,若高于省级集采最低价则需进一步下调。但在实际执行中,非报价代表品往往成为价差“漏洞”。以红花注射液为例,亚宝药业的20ml规格最初中选价74.98元/支,而山西华卫药业同规格产品中选价仅46.94元/支,价差近30元。

对于再次调整两款药物价格的原因,全国中成药联合采购办公室并未予公布。医药行业分析师张标向《华夏时报》记者表示,从数据来看,调整后的黑龙江省松花江医药生产的注射用双黄连价格是最低价的哈药集团中药二厂同品规产品的1.92倍;红花注射液与同组最低价山西华卫药业的中选价相比已基本持平,价差问题得到显著缓解。

亚宝药业2021年年报显示,红花注射液的销售量为4738万支,同比减少22.51%。对于红花注射液大幅降价的考量以及营收的影响等问题,《华夏时报》记者联系采访亚宝药业,截至发稿未收到回复。

或将从“河北先行”到全国跟进

长期以来,中成药市场存在价格虚高、价差过大等问题。一方面,由于同名中成药在成分、剂型、质量标准上的差异,价格乱象丛生,部分产品价格远超合理区间,加重患者负担。另一方面,随着老龄化加剧,民众对中医药需求攀升,医保控费压力剧增,中成药集采势在必行。然而,在集采推进过程中,中选产品同组价格差异大的问题逐渐暴露,成为制约集采成效进一步释放的阻碍。

自2025年4月起,第三批中成药集采结果在全国密集落地。截至目前,江苏、山东、浙江等25个省份已明确执行时间,通过“协议采购量锁定+考核激励”等方式推动中选药品进医院。

在扬州,7月1日落地的313个中选药品中,血塞通注射剂从20.09元/支降至9.22元/支,血栓通注射剂从31.89元/支降至8.91元/支,患者用药成本平均下降65%;青岛市216家医疗机构纳入集采后,127种中成药年采购费用从8500万元降至2700万元,节省资金全部用于提升医疗服务能力。

在降价红利释放的同时,价差问题也浮出水面。今年5月,河北省率先打响“价差整治战”,要求第三批集采药品必须满足“日用金额不超同组最低价3倍”且符合差比价规则,对124个超标药品下达“整改令”。业内人士认为,此次全国联盟跟进调整双黄连、红花注射剂价格,正是对地方实践的呼应,标志着“全国统筹+地方细化”的价差管控体系成型。

值得关注的是,湖北省已明确将在今年启动第四批中成药集采,届时价差计算方式、质量分层标准等规则有望进一步优化。张标认为,随着监管机制不断完善,中成药集采将从“单纯降价”转向“质价双优”,既保障患者用得起药,也为优质企业留出合理利润空间,推动中医药行业真正实现“降价不降质”的良性循环。