1961年,穷困的陆小曼卖了将唯一的貂皮大衣,买来几斤大闸蟹,请3个男人到家中吃吃喝喝!这一次,我们终于找到了徐志摩爱陆小曼的原因!

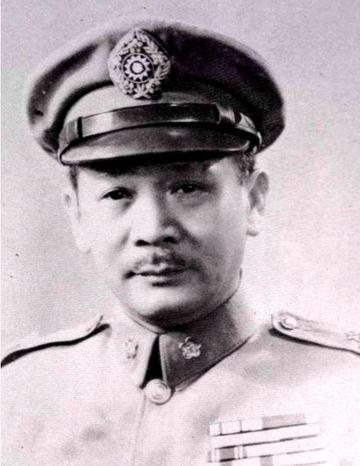

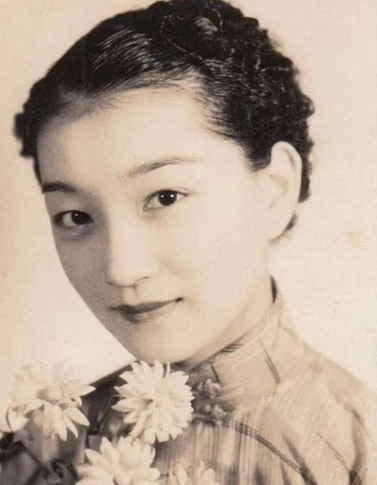

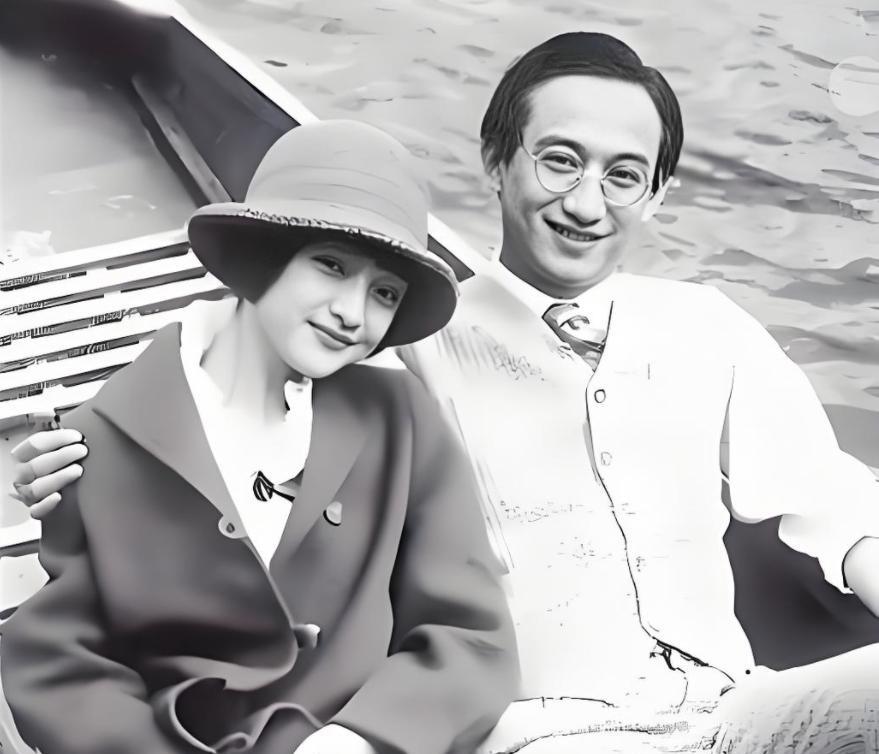

陆小曼的“作”在民国史上是出了名的:19岁嫁与西点军校高材生王赓,却因徐志摩的出现打破金玉良缘;与诗人再婚后,她仍保持着每月三千银元的奢华生活,徐志摩为满足其开销不得不兼职五所大学教职;徐志摩空难身亡后,舆论将诗人之死归咎于她的挥霍无度,连梁启超都在婚礼上痛斥:“徐志摩用情不专,陆小曼用度不节!”

鲜为人知的是,这位被贴上“交际花”标签的女子,实则精通英法双语,17岁便担任顾维钧外交翻译。1926年北平迎宾仪式上,法国军官嘲讽中国仪仗队“像一群受惊的绵羊”,陆小曼当即反击:“那是因为他们见到如此优雅的绅士,激动得难以自持。”1932年淞沪抗战期间,她拒绝为敌伪刊物撰稿,甚至撕毁好莱坞邀约,直言:“宁可饿死,也不当丑化国人的工具。”

1961年,彼时的陆小曼每月仅靠参事室微薄工资度日,医药费与养活翁瑞午遗孤的开销早已压垮这个曾经的名门闺秀。她已数月未尝鸡蛋滋味,却执意用卖大衣所得的数百元,购置数斤阳澄湖大闸蟹、鲜肉与时蔬。当唐云、刘旦宅、张正宇三位画家应邀而至时,满桌佳肴与破旧屋舍形成鲜明对比——蟹壳堆成小山,陆小曼却只夹了两筷子青菜。

这顿被后世称为“最后的体面”的宴席,实则是陆小曼为完成上海市委交付的特殊任务精心筹备。1961年秋,中国代表团即将出访东南亚,需携带具有文化代表性的国礼。时任上海参事室参事的陆小曼临危受命,却因囊中羞涩陷入两难:请专业画家作画需支付润笔费,而她连买颜料的钱都凑不齐。

酒足饭饱后,陆小曼从床底取出珍藏的宣纸与颜料。唐云挥毫泼墨,绘就一幅《残荷听雨》:枯败荷叶下,几条锦鲤逆流而上,暗喻中华文明在逆境中的坚韧;刘旦宅的《波斯猫戏蝶》则以慵懒猫态反衬蝴蝶的灵动,隐喻文化交流需以柔克刚;张正宇的《猎犬守宅》最为直白——猛犬立于朱门之前,彰显大国威严。

这三幅画作最终与陆小曼亲绘的《江南水乡》四条屏一道,成为赠送外宾的国礼。陈毅市长在杜甫草堂见到这些作品时,当场批示:“每月增发五十元津贴。”而陆小曼却将津贴全部用于购买画材,继续为文史馆义务作画。

1965年病逝前,陆小曼仍在病床上抄写《矛盾论》。她留给世间的最后遗物,除那件从未穿戴的素服外,还有数千幅未装裱的山水画。这些作品既无徐志摩时代的浮华,亦无晚年困顿的苦涩,唯有江南烟雨般的淡墨中,隐约可见《归樵图》里镶嵌的诗人遗照。

当苏州东山陆氏宗祠破例将这位“不贞之女”牌位入祠时,族谱上留下这样的评语:“才情可追李清照,风骨堪比秋瑾。”而那件换作螃蟹宴的貂皮大衣,最终成为解读陆小曼人生最生动的注脚——表面是名媛的奢华,内里却是文人的傲骨;看似荒诞的“作”,实则是对文化尊严的坚守。正如她在《爱眉小札》中所写:“摩,我愿做你的药引子,哪怕疼死也甘愿。”

![[点赞]这是天安门原来的样子,事实证明,梁思成和林徽因是有远见的人,可惜,在郭](http://image.uczzd.cn/13238487042392019175.jpg?id=0)