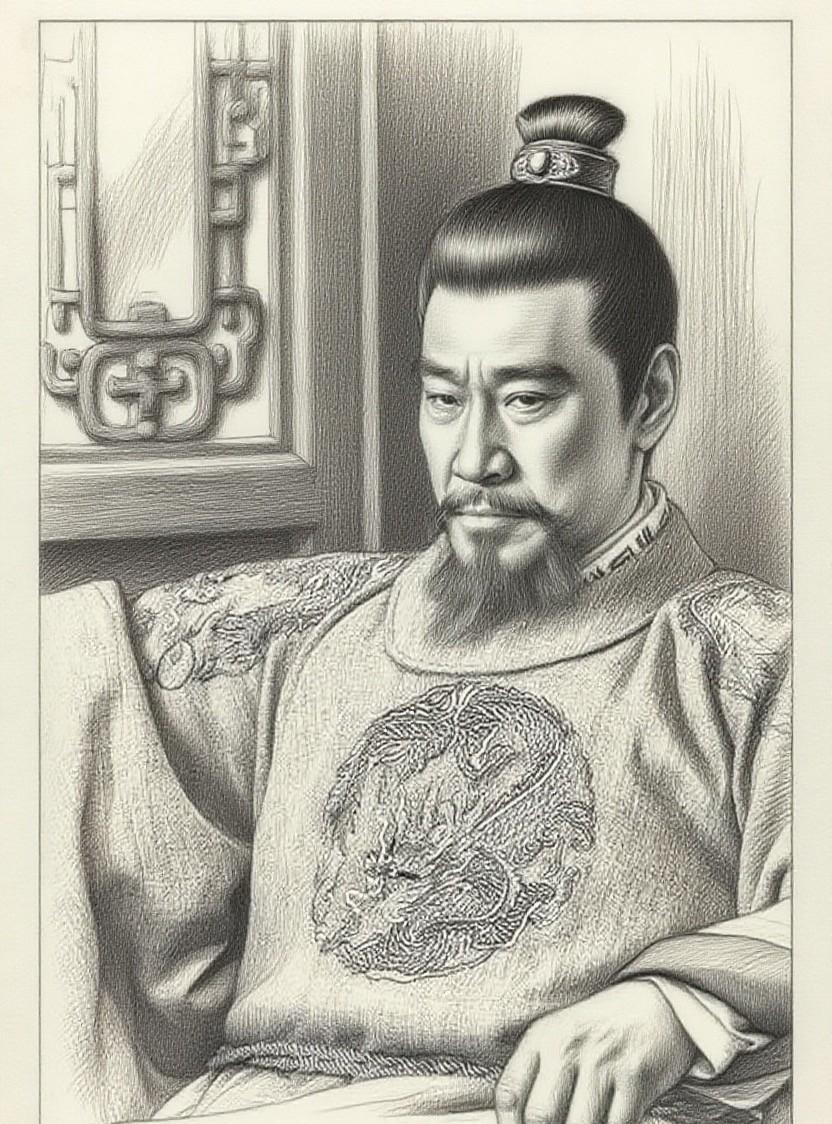

吴三桂手下不是没有能人,谋士刘玄初告诉吴三桂,不要杀永历帝,吴三桂不听,跑到缅甸把永历帝杀了,刘玄初又告诉吴三桂,不要主动要求撤藩,康熙同意怎么办?吴三桂不听,康熙一看奏折同意了,吴三桂直接麻了。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 吴三桂,这个名字在中国历史上颇具争议,他曾是明末清初的风云人物,手握重兵,坐镇云南,风头一时无两,然而,他的一生却像是一场不断“反着来”的棋局,每一次面临选择,他几乎都选了最糟糕的那条路,原本可以凭借地盘、兵力、声望成就一番大业,结果却步步走错,直到彻底败亡,他的失败,并不是输在敌人太强,而是一连串错误决定亲手摧毁了他自己。 吴三桂人生的第一个重大转折点,是永历帝的被杀,那时候,南明已经残破不堪,永历帝朱由榔逃到云南,再被吴三桂追入缅甸,按理说,吴三桂完全可以将这个前朝皇帝收押在手,作为政治上的筹码,保着这个“明朝正统”的象征,不仅能稳定汉人旧臣的心,还能在需要时对清廷施加压力,当时他的幕僚刘玄初就提醒过,留着永历帝有百利而无一害,可惜吴三桂没听,反而为了向清廷表忠心,不仅亲自带兵进入缅甸,抓回永历帝,还用弓弦勒死了他,永历帝死后,他的尸体被草草处理,甚至尸骨无存,吴三桂认为,他这一手能换来清廷更多信任,巩固自己的地位。 但他没想到的是,清廷并不真的因此放心他,反而觉得这个人太狠,一个连旧主都能轻易抛弃、亲手杀掉的人,怎么可能忠诚?康熙虽然表面表彰了吴三桂的“忠勇”,但内心已经开始防备这个手握重兵的大将,更重要的是,吴三桂杀了永历帝后,等于断绝了自己“反清复明”的最后一张王牌,从此以后,他再也没有正统的政治名义可用,这一步,几乎注定了他之后的孤立无援。 杀永历之后没过多久,清廷开始筹划削藩,当时全国有三位藩王势力最大:吴三桂、耿精忠、尚之信,康熙年幼登基,但很快就展现出远超年龄的政治手腕,他知道,这三藩不除,难谈真正的中央集权,康熙十二年,朝中关于撤藩的讨论愈演愈烈,吴三桂的儿子吴应熊当时在北京,是清廷驸马,实际上也被视为人质,吴应熊因为察觉风声,写信劝父亲主动请辞,表现出“识大体”的样子,说不定能保住藩位。 吴三桂犹豫了几天,最终又一次选择了错误,他决定主动上书,请求撤藩,交出云南的兵权和地盘,声称自己年老体弱、愿意回乡养老,他以为清廷会婉拒他的“美意”,反而感激他的“忠心”,继续让他镇守一方,可现实是,康熙看到奏折后,毫不犹豫地批准了,他立刻派官员接管云南军政事务,调动周边军队布防,等于一夜之间,把吴三桂的权力架空,这时的吴三桂才意识到,自己这一封奏折,等于亲手把自己的兵权交了出去,这不是试探成功,而是彻底暴露了自己。 局面至此,吴三桂几乎被逼到墙角,他已经没有退路,只能选择起兵反清,康熙十五年,吴三桂正式起兵,打出“反清复明”的旗号,试图挽回民心,初期确实势头强劲,云南、贵州、湖南相继响应,其他几个原三藩势力也开始蠢蠢欲动,甚至福建的郑经也有意配合,南方大片地区局势动荡,清廷一度非常紧张,一时间,吴三桂仿佛又回到了人生的高峰。 但这股气势很快被他自己“打没了”,明明已经打出“复明”的口号,却迟迟没有真正扶立明宗室,因为永历帝被他亲手杀掉,其他宗室也不敢靠近,他原本可以至少找一个明朝后裔象征性地立为皇帝,以此串联士人、激发民意,但他却选择了最自私的一步:自己称帝,在衡州,他宣布建立“大周”,自立为皇,这一步,彻底与民心决裂,老百姓看得清楚,此人不是要反清复明,只是借口造反想自己当皇帝,很多原本支持他的旧部、地方义军纷纷脱离,甚至转投清军。 当时他的大军已经打到长江南岸,清军北方遭灾,防线薄弱,这本是吴三桂唯一一次有机会渡江北上、直逼北京的时刻,刘玄初提出三策,其中最好的就是立即渡江,趁着清军内忧外患一举定局,但吴三桂却再次犹豫,他幻想康熙会跟他谈判,划江而治,他提出用江南地盘交换儿子吴应熊的性命,希望双方停战,他按兵不动,白白浪费了几个月时间,等康熙稳住他后,迅速调集关外八旗精锐南下,彻底封死了长江防线。 吴应熊和他的儿子被公开处死,砍头示众,这一消息传到前线,吴三桂差点气死,他终于明白自己被彻底骗了,可惜为时已晚,之后他仓促回防,已无力回天,军中士气低落,内部将领争权不断,他的儿子吴应麒和大将马宝甚至公开冲突,吴三桂在混乱中称帝不到两年,便病死于衡阳,甚至没能看到清军压境。 信息来源:《清史稿》;趣历史网——《湮没在历史深处的吴三桂谋士:不为人知的吴三桂》

光刻机研究中心

满清最喜欢这种萨比