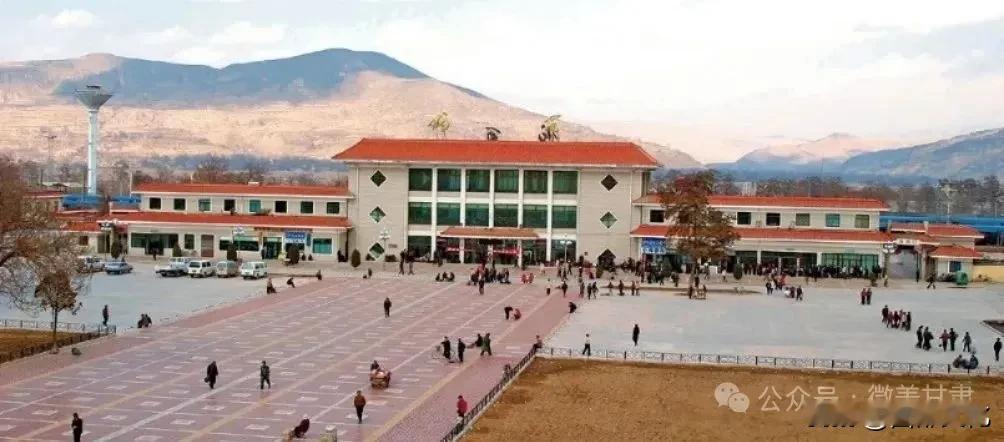

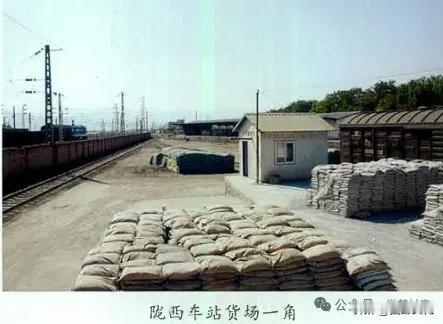

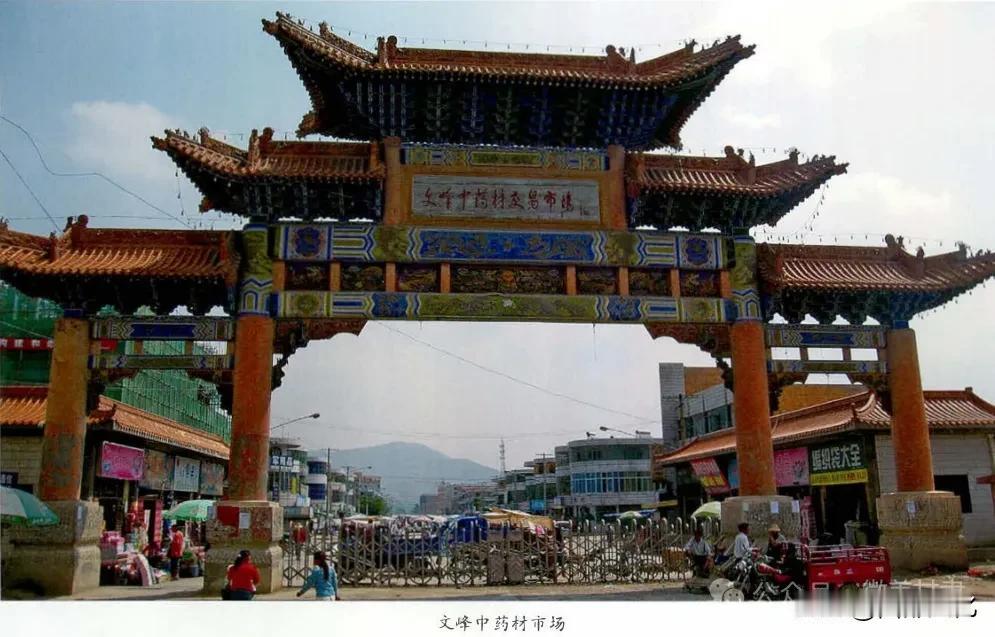

1953年陇海铁路“天兰段”开通,重塑了陇西的经济、社会与文化生态 陇海铁路作为贯穿中国东西的交通大动脉,其天水至兰州段(简称“天兰段”)于1953年建成运营,陇西站作为该段核心二等站,深刻重塑了陇西的经济、社会与文化生态。 一、铁路建设与陇西站的历史定位 1. 枢纽地位的确立。陇西站位于文峰镇,是陇海铁路天兰段的客货运二等区段站,管辖27个站点,1989年电气化改造后运能显著提升。1998年新站舍建成(容纳2000人候车),日均接发客运列车28列、货运列车46列,年货运量达148万吨,客运量285万人次。其“二等站”等级反映了其在西北铁路网中的中转枢纽功能。 2. 区域交通格局重构。陇西成为新亚欧大陆桥与陇渝黔桂南向通道的交汇点,但兰渝铁路与陇海铁路早期缺乏连接线,限制了联运效率。2018年地方政府曾提案建设渭源至陇西连接线,因地方财政压力暂未实施。 二、经济格局的重塑:从农业县到物流节点 1. 特色产业的勃兴。陇海铁路开通后,铁路大幅降低物流成本(约30%),推动陇西成为西北药材贸易枢纽。文峰镇依托铁路货场形成年吞吐量100万吨的集散基地,将“陇西黄芪”“党参”等药材输往全国。马铃薯、果蔬等农产品,岷县、迭部等地木材通过铁路外运,打破地域封闭性,融入跨省、跨国供应链。 2. 工业与物流的联动。铁路专用线(9条)直通工业园区,至2005 年,陇西共有铁路专用线9 条67642 米。专用线初由专线产权单位自主管理,1991 年后由铁路部门设专人管护。 陇西酒精厂专用线:1958 年建成,从陇西火车站出岔,全长1051 米,容车数为17 辆。 西北铝加工厂专用线:1965 年建成,从陇西火车站出岔,长14981 米,容车数为20 辆。 驻陇部队军用专线:1967 年建成,长1973 米,容车数为10 辆。 省储备处257 专用线:1967 年建成,长864 米,容车数13 辆。 陇西肉联厂专用线:1970 年建成,从陇西车站接岔,长281 米。 驻陇部队军用专线:1972 年建成,长1150 米,容车数14 辆。 陇西材料站专用线:1972 年建成,长1741 米,容车数为12 辆。 陇西机修厂专线:1977 年建成,长3837 米,容车数为11 辆。 省粮食局陇西中转储备库专线:1985 年建成,长1564 米,容车数为15 辆。 甘肃宇臻物流集团专用线:2005 年7 月建成,从257 专线接岔,有效长200 米,容车数为13 辆,为省内首条民营企业运输专用线。 同时,建成陇西铁路“三段”:机务段、车务段、工务段。后来,首阳镇依托316国道与铁路衔接,发展药材加工与仓储物流。2025年天兰段改造后,中欧班列运能提升30%,陇西进一步融入“一带一路”国际物流体系。 三、城市空间的重构 1. 人口流动与文化交融。辖区2800余名铁路职工构成新型职业社群,引入了异地生活习俗与技术文化。山东、安徽、河南等地商人沿铁路迁入,文峰镇出现跨省商帮,推动了饮食、方言的多元融合。 2. 集体记忆与工业遗产。1952年“万人筑路”的“铁军精神”成为地方精神图腾,车站建筑(如1998年站舍)被视为现代化象征。2025年提速工程要求“修旧如新”,对峡口隧道等历史构筑物采用数字建档、立体跨越等方式保护,将成为工业遗产。 3. 文峰镇的崛起。陇西站带动文峰镇从农业聚落转型为工商重镇。站前形成商业区,开发区聚集药材交易市场,推动城镇向西扩张,与主城区形成“双核”结构。 四、当代挑战与未来转型 1. 提速改造的机遇。2025年天兰段改造工程启动,陇西属关键节点,限速区优化(80km/h→140km/h),货运效率提升60%,旅客行程缩短40分钟。甘谷、武山、定西三站改造,陇西站同步提升服务能力(参照2023年加高站台停靠“绿巨人”)。 2. 未竟的挑战:兰渝铁路与陇海铁路的物理隔离仍未解决,制约枢纽潜能。黄土湿陷性地质(抗震8度设防)推高改造成本,需特殊路基处理。 陇海铁路不仅是一条运输通道,更是陇西从传统农业县向区域枢纽转型的核心媒介。它重构了经济地理,培育了新型社会群体,并塑造了“铁路城镇”的文化认同。当前,百年铁路的改造工程(2025年开工)既是技术升级,亦是对工业遗产的活态传承——当“绿巨人”驶过提速的轨道,陇西仍在钢铁动脉的搏动中续写着“丝路药都”的现代性叙事。