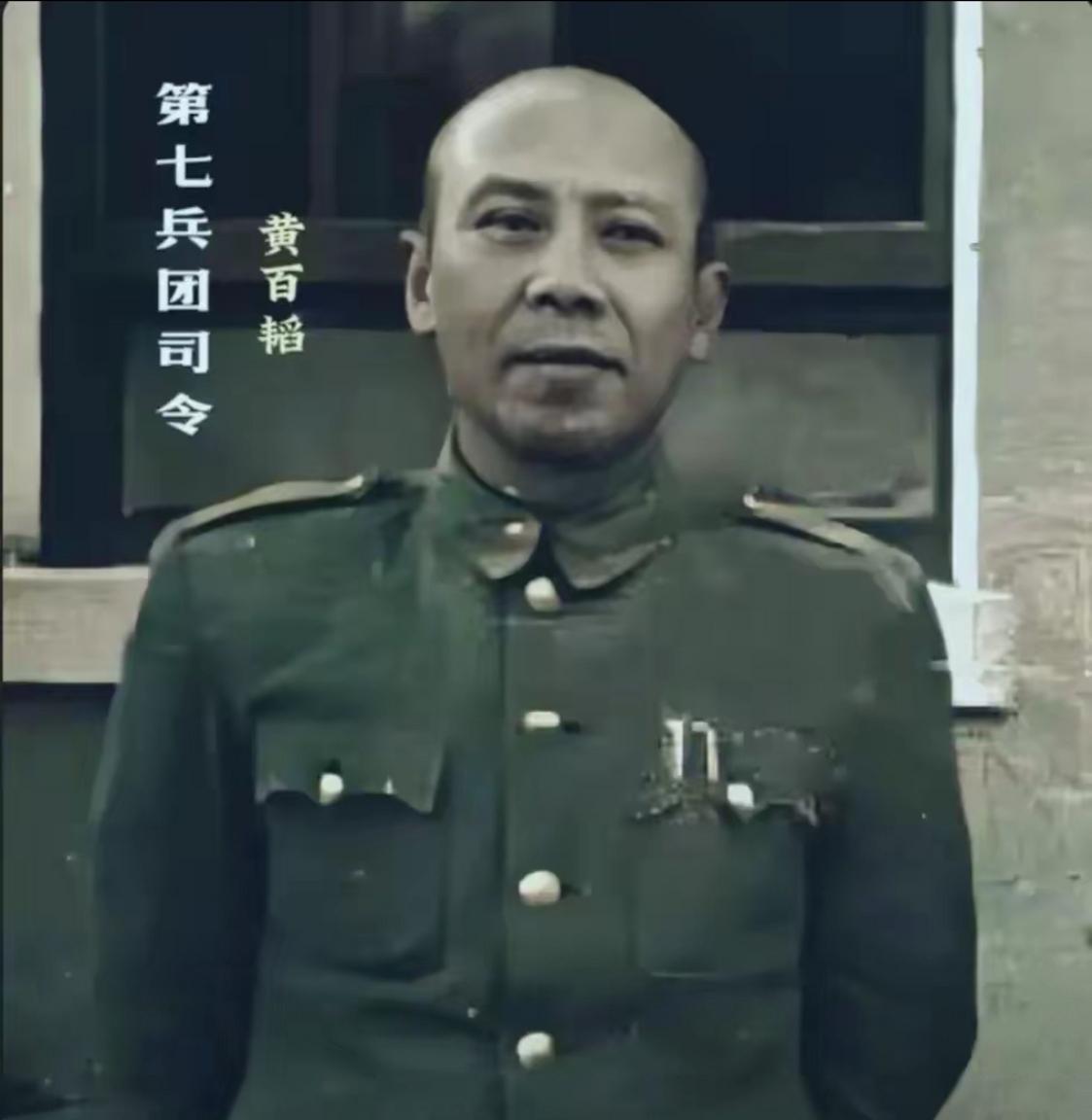

杜聿明评价黄百韬:杀人杀俘虏,受不了“黄埔精神”四个字 黄百韬这名字,搁在历史书里不算显眼,但他的经历可不简单。他生在20世纪初,那是中国乱成一锅粥的年代。早年混迹北洋军阀部队,后来投奔国民革命军,打过抗日战争,也掺和了解放战争。他不是黄埔军校的正牌毕业生,却凭着战场上的表现,一路爬到了国民党军的高级将领。这家伙换过不少主子,效忠对象像走马灯似的转,所以得了个“杂牌将军”的外号。 他的军事生涯不算短,从北洋军到国民党军,跨度几十年。抗日战争时,他也算立过功,但真正让他名声大噪又惹争议的,还是1948年的淮海战役。这场仗不光定了他的命,也让他在历史上留下了洗不掉的污点。 1948年11月,淮海战役打得天昏地暗,黄百韬带着第七兵团守在徐州东边的碾庄。华东野战军围得水泄不通,第七兵团日子不好过。黄百韬这时候下了狠手,为了守住阵地,他把附近村里的老百姓强行赶到前线,想用平民当“人盾”挡解放军的炮火。这招够毒,老弱妇孺被推到战场前沿,哭声一片,惨得让人不敢想。 更狠的还在后头。抓到的解放军俘虏,他直接下令全杀了,一个不留。几十个被绑的俘虏跪在地上,枪声响了一轮又一轮,血流进土里。这种做法说是为了震慑敌军,可道德上站不住脚,国民党内部都看不下去了。 11月19日,解放军发起总攻,碾庄防线撑不住了。黄百韬还想硬扛,但到11月22日,实在没辙了。他带着几个随从退到碾庄东北的吴庄,最后在芦苇丛里掏出手枪,对着自己结束了性命。第七兵团全军覆没,64军军长刘镇湘突围失败被俘。黄百韬死了,他的遗体被运回南京,蒋介石还给他办了国葬,追封陆军上将,说他是“黄埔精神”的代表。 杜聿明,国民党的大将,对黄百韬这事特别不爽。他1979年在黄埔军校校友会上公开说过,黄百韬这么干,简直是对“黄埔精神”的侮辱。啥是“黄埔精神”?杜聿明觉得,那是护国爱民、不怕牺牲的精神。可黄百韬呢?杀俘虏、拿老百姓挡枪口,这哪有一点爱民的样子? 杜聿明这话不是随便说的。国民党内部也不是铁板一块,黄百韬的做法让不少人皱眉头。他在回忆里提到,一个真正的革命军人,得把国家和百姓放第一位,黄百韬这手太脏,压根不配提“黄埔精神”这四个字。杜聿明看他,既有战场上的认可,也有对他人品的失望。 黄百韬的军事能力没啥好挑的,淮海战役里他硬扛了那么久,指挥上是有两把刷子的。可他的手段太极端,杀俘虏、驱平民,这些事搁谁身上都洗不白。蒋介石给他国葬,夸他是英雄,可杜聿明不买账,觉得他压根不配。 这人是个矛盾体。战场上,他是国民党的重要棋子,死守碾庄也算尽了职。可道德上,他踩了红线,留下的争议比功劳还大。有人说他是为了胜利不择手段,有人说他就是个冷血的刽子手。历史没给他个定论,反倒把问题甩给了后人。 黄百韬的事,放到战争大背景里看,其实挺扎心的。那时候打仗,哪边都得拼个你死我活,可手段咋选,反映的是人性的底色。黄百韬选了最狠的那条路,保住了阵地几天,却把自己的名声搭进去了。杜聿明的批评听着刺耳,但也戳中了点:军人要是连百姓和俘虏的命都不当回事,还谈啥护国? 再说国民党内部,蒋介石和杜聿明的态度差别也挺有意思。一个捧上天,一个踩到底,这不光是对黄百韬的分歧,也是那帮将领对战争伦理看法的碰撞。黄百韬死了,可他留下的争议没死,逼着我们去想:战争里,胜利和人性,到底哪个更重? 黄百韬这号人物,评起来真不好下手。他不是没本事,打仗硬气,能豁出去命。可他的狠劲用错了地方,杀俘虏、害平民,这些事没法拿“战争需要”当借口。蒋介石给他封上将,可能是想树个典型,可杜聿明的评价更接地气,直指他的人性短板。 历史对他的记载不多,大多集中在淮海战役这档子事上。他早年的经历,像北洋军阀那段,资料少得可怜,后来的争议又盖过了功劳。说他英雄吧,手段太黑;说他罪人吧,战场上的拼命劲又让人没法全盘否定。这家伙就像个历史谜团,谁看了都得挠头。 搁咱普通人眼里,黄百韬这人挺矛盾。打仗厉害,说明有脑子有胆子,可干的事又让人心里发毛。那时候的老百姓苦啊,被赶到战场当炮灰,谁受得了?杜聿明说他不配“黄埔精神”,这话听着挺实在,一个将军要是连人味都没了,再能打又有啥用? 再说那俘虏的事,现在想想都觉得冷。战争是残酷,可杀俘虏这事,搁哪朝哪代都得挨骂。黄百韬可能是想立威,可这威立得太血腥,换来的不是敬畏,是后人的唾沫星子。