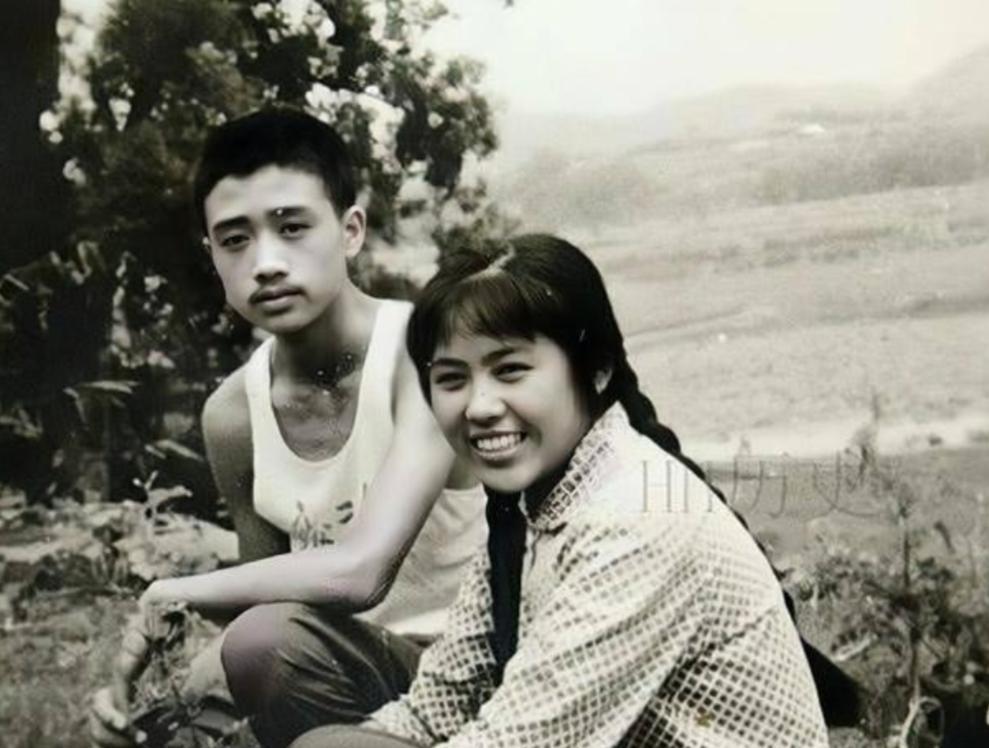

1969年,一对上海知青夫妇,于吉林延边插队时,在当地孤寡老人李阿妈家,生活了10年。返城之际,夫妻二人跟公社反映:“我们要带着李阿妈一起走。” 那年的春天来得特别迟,延边西城三队的积雪还没化尽,十六个上海知青已经踩着泥泞的土路进了村。 领头的姑娘林小兰攥着褪色的红宝书,棉袄领子里露出半截蓝围巾,她仰头望着房檐下冰溜子,朝鲜语标语在阳光下反着光,像一串解不开的密码。 这些城里娃娃闹的笑话能装一箩筐,姚祚堂蹲在灶坑前呛得直咳嗽,铁锅里泡着没脱壳的谷子,女知青们把苞米饼烙得黑如炭块。 第五天夜里,饿急了的男知青偷啃冻萝卜,第二天全队集体闹肚子,生产队长气得直跺脚。 木栅门吱呀响动那刻,所有人都记得是清晨六点十二分,裹着褐色头巾的李阿妈挎着柳条筐,筐里躺着三颗沾泥的土豆。 她瞟了眼灶台就皱起眉头,从炕席下摸出火柴,两指一捻点燃松针,火苗顺着桦树皮窜进灶膛,铁锅里的粥第一次咕嘟出米香。 知青们后来才知道,李生今老人是村里唯一会汉语的朝鲜族,她丈夫抗美援朝时牺牲在长津湖,政府发的抚恤金全给村里买了耕牛。 老人每天摸黑来知青点,棉裤膝盖上总带着露水痕迹,竹篮里有时藏着野山葱,有时是半罐自家酿的大酱。 1972年暴雨冲垮后山那晚,李阿妈把八个女知青全拽进自家,土炕烧得滚烫,她摸出珍藏的上海奶糖,糖纸上的大白兔早化了形。 林小兰发烧说胡话,老人整夜用烧酒给她擦手心,窗外的雨声混着朝鲜语摇篮曲。 姚祚堂的棉裤破得露棉花,李阿妈拆了自己嫁妆里的缎子被面,年轻人在地头唱革命歌曲,她就坐在杨树下纳鞋底,细麻线穿过千层布,针脚密得能兜住雨水。 村里人笑她傻,知青返城就像秋雁南飞,最后都是白费心血。 1979年返城名单下来那天,公社书记看见两个上海知青搀着个朝鲜族老人进办公室,林小兰的结婚证和李阿妈的户口本并排摆在桌上,墨绿色封皮都磨出了毛边。 姚祚堂从帆布包里掏出十年来攒的工分本,纸页上还粘着黑土地里的麦壳。 现在上海虹桥老街的筒子楼里,九十多岁的李阿妈还能用朝鲜语唱《东方红》。 阳台上晾着的辣白菜透着延边的味道,林小兰的女儿考上了朝鲜语专业。 当年生产队会计回忆,那对知青夫妻临走前,把返程车票换成了三张硬座票,行李里最重的是包长白山下的黑土。 这种跨越血缘的亲情在知青岁月里并非孤例。黑龙江省档案馆记载,1978年密山农场有北京知青带着瘫痪的房东大爷返城。 《吉林日报》曾报道过延边和龙市朝鲜族老人随知青迁居青岛的故事,特殊年代淬炼出的情感,像黑土地里的根系,在岁月里愈扎愈深。 主要信源:(人民网——上海知青姚祚塘、林小兰夫妇重回第二故乡延边——跨越33载的“团圆”;延边新闻网——上海知青与朝鲜族阿妈的22载“母子情”)