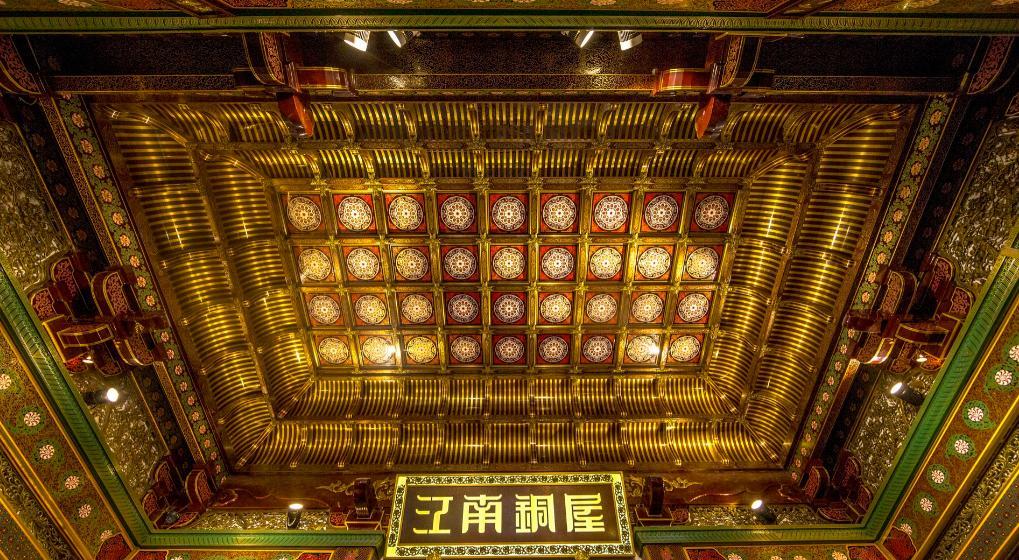

2004年,铜价从每吨3万元涨到8万元,浙江一男子果断抵押房产囤了125吨,本以为他会因此大赚一笔,他却宣布自己的铜屋正式开张,而且免费对所有人参观! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2004年,全球铜价异动,从年初的每吨3万元一路攀升至8万元,成为资本市场上炙手可热的“硬通货”,在这样一个人人趋利的时点,浙江杭州的一位铜艺传人朱炳仁却做出了一项令人错愕的决定,他不仅没有趁机高价抛售手中铜材,反而举债千万,囤积了整整125吨铜。 这笔投资在当时可谓惊世骇俗,甚至被周围人视为“孤注一掷”的冒险,与大多数人所想的获利心态不同,朱炳仁的目的并非追逐金钱,而是用这批铜材实现一个在他心中酝酿已久的梦想。 这个梦想并非凭空而来,朱炳仁出身于一个铜艺世家,自小耳濡目染,对于铜的质感与工艺有着天然的亲近与敏锐,他深知铜不仅是工业材料,更是中国古代艺术和礼仪文化的重要载体。 在经济快速发展、传统技艺逐渐边缘化的时代,他渴望通过一项真正具有象征意义的作品,为铜文化赋予现代语境下的新生命,他所设想的,不是简单的铜雕或装饰,而是一整座以铜为主要结构材料的建筑,一座可以居住、可以触碰、可以亲身体验的“铜屋”。 这座铜屋选址于杭州西湖河坊街,是当地文化氛围最为浓厚的地段,为保证视觉与结构统一,他决定整栋建筑从梁柱到门窗,从瓦片到家具,全都采用铜材铸造。 为了呈现出中国传统江南民居的风貌,他大胆采用古代建筑中的榫卯结构,这种结构无需螺丝和胶合,全靠部件之间的咬合完成拼装。 而铜因其物理特性,延展性有限,又容易氧化,这一决定让项目面临着巨大的技术挑战,无论是从材料处理、力学设计,还是施工精度来看,都属当时国内外少见的难题。 在建造过程中,他带领团队不断进行试验,逐步解决了铜材拼接稳定性、热胀冷缩、氧化防护等关键问题。 采用空气夹层隔热、植物提取液防腐等工艺创新,使得铜屋不仅具备坚固性与观赏性,也达到了可居住的实用标准,整座建筑共计耗费铜材125吨,面积近3000平方米,建设周期跨越三年。 就在铜屋建设进入尾声时,一场意外的火灾为朱炳仁带来意想不到的灵感,当时他正主持的另一处铜建筑工程突遭火情,部分铜构件在高温中熔化后形成奇异的纹理与形态,那些在灾难中留下的铜块,在自然冷却中呈现出不可复刻的肌理与色泽。 他敏锐地意识到,这种“偶然性”本身就是艺术的语言,自此他开创了“熔铜艺术”,将火与铜的交汇结果转化为独特的美学表达,赢得国际艺术界的高度关注。 2006年底,江南铜屋终于揭开面纱,阳光洒落其上,铜瓦泛出温润的金光,建筑内外无一不是铜的演绎,既古朴典雅,又坚实庄重,这不仅是一件艺术作品,也是一项融合了建筑、雕刻、材料科学等多门学科的技术成果。 落成之初,不少国外投资机构闻讯而来,其中一日本财团更是提出愿意出资数千万元人民币收购铜屋,但朱炳仁予以婉拒,他认为这座铜屋不仅仅属于个人,也不属于市场,它是文化的象征,必须扎根于这片土地。 更令人惊讶的是,面对铜屋高昂的建设和维护成本,朱炳仁并未选择商业化运作,而是在开馆当天宣布对公众永久免费开放,此举令许多人不解,甚至有人质疑其用意。 但他始终坚持,铜屋的价值不应体现在门票收入上,而在于它能让更多普通人走近铜艺,理解这门古老技艺背后的文化深意。 从2006年至今,铜屋吸引了无数游客,它既是城市的文化地标,也成了大众接触非遗工艺的窗口,朱炳仁也没有止步于此。他联合家人创立品牌,将铜艺从大型建筑延伸至日常生活,如铜制书签、摆件等,让传统手工艺在新时代焕发出新的活力。 在一个万物皆可估价的时代,他用125吨铜筑起的这座铜屋,成了无法标价的文化丰碑,这不是一次经济投机,而是一位工艺传承人对信仰的坚持,对传统的守望,他用行动证明:当文化与匠心融于一体,财富的定义,也许早已超越了金钱的范畴。 对于这件事你怎么看?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:热点新闻——回顾:浙江一男子得知铜价从3万涨到8万,囤銅125吨!随后做了一件事