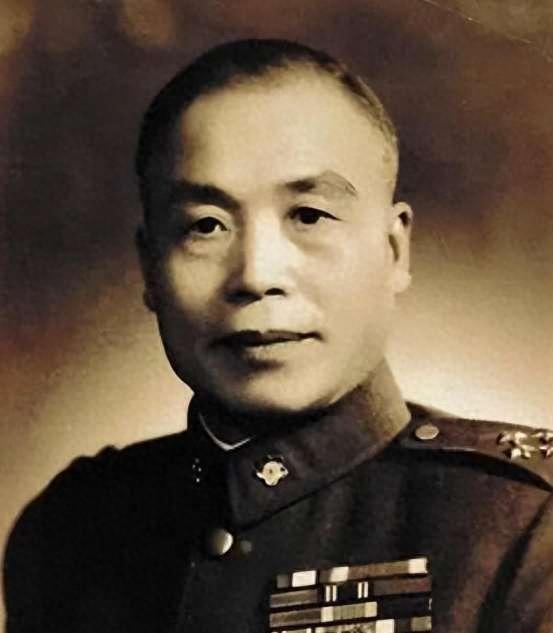

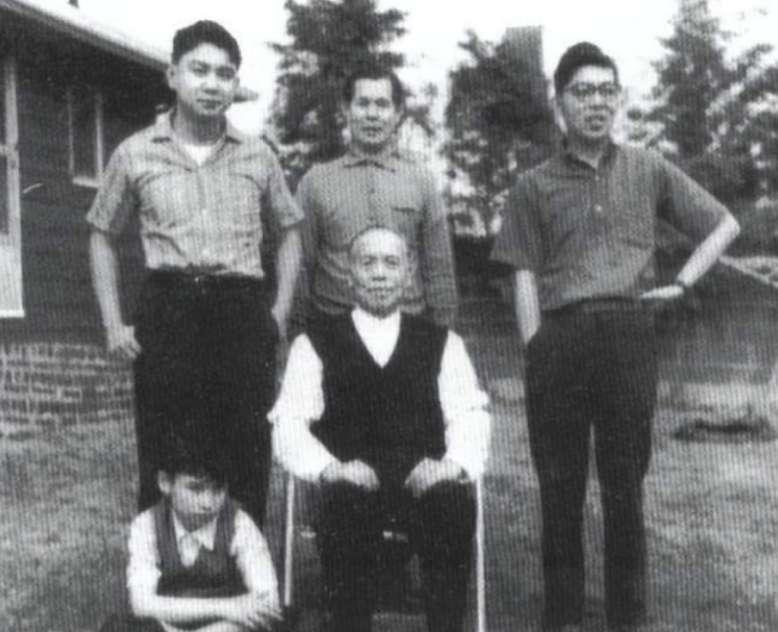

65年李宗仁回大陆后,没有拜访任何开国元帅,反而拜访了一位大将 “1965年8月20日,北京南池子,午后两点——’张先生,可算把您盼来了!’李宗仁推门,声音略带沙哑,却听得出急切。”当时在场的警卫员后来回忆,屋里很静,风扇咯吱作响,谁也没想到这位曾经的国民党“代总统”,归国后的第一站竟是张云逸家。 李宗仁此番回到大陆,表面看来只是“落叶归根”,实则经历了漫长而复杂的心理博弈:是继续在美退守,还是乘着国内统战的东风,亲自看看曾经的敌手又或是老友?最终,那一纸回国申请书递到了日内瓦的中国代表处。周恩来批示:“可行,促成。” 飞机落地首都机场,迎接队伍里既有周恩来,也有张治中、傅作义、杜聿明等熟面孔。作为历史见证人,他们的合影随后出现在各大报纸头版。但媒体并不知道,李宗仁心里惦记的,是南池子胡同那位穿灰布中山装的大将。 张云逸的名字在许多军史著作里并不抢眼,然而军中老人常说:“论资格,他比不少元帅都老。”1911年参加同盟会,南征北战;1926年任国民革命军第四军二十五师参谋长;1930年代加入中共,北上南下,资历深得难以概括。而最让人津津乐道的,是他在八路军、新四军时期的统战关系——能与桂系打交道的人里,他排首位。 一九二八年,桂林。李宗仁为稳定广西,曾把张云逸的家属软禁,逼他“回归国民党”。此事后来被李宗仁视为“桂系生涯最大之误”。那年冬天,张云逸暗中加入共产党。至此,两人立场分道,却未真正反目。抗战全面爆发后,中央派张云逸赴香港、桂林筹划统一战线。李宗仁需要援手,他自然想到眼前这位熟知桂军脾性的老友。“打鬼子要紧,别的以后再说。”据说两人在香港茶楼里低声商议,只这一句便定下桂系对外的公开立场。 台儿庄会战前夕,津浦铁路南北呼应。张云逸指挥新四军袭扰侧翼,129师捣毁补给线。正面战场上,李宗仁豪言“诱敌深入,一举歼灭”。战后,日军死亡两万余,国内外舆论齐呼“中华第一胜”。周恩来评价李宗仁一生有两件功绩,其一便是此役。另一件,就是1965年的归国。 归国后的拜访次序,看似小节,实则文章。新中国成立十六年,各地将帅星罗棋布:北京有朱德、彭德怀,西山有叶剑英,南京有陈毅,西安有贺龙。李宗仁却偏去南池子。他不是不敬元帅,而是要先弥合那段私人旧账。张云逸提前换了新家具,茶几上摆着广西梧州六堡茶。门一开,两人对视几秒,李宗仁立正、鞠躬,“张先生,当年多有得罪。”张云逸侧身让座,只答:“都过去了。” 外界随后出现不少猜测:有人说李宗仁希望借张云逸的口向中央表达诚意;有人说这是桂系内部“兄弟敘旧”;还有人把他与蒋介石回台后的孤立作对比,映衬“识时务者为俊杰”。不可否认的是,李宗仁深谙政治分寸,他跳过元帅,先访大将,既避嫌,又彰显个人选择的独立性。 有意思的是,张云逸当年在西南统战成绩突出,却极少对外宣扬。毛泽东在延安曾调侃道:“云逸同志能与桂系喝酒吃辣,别人不行。”一句“能说话的人不多,张云逸是其一”,外界多以为是玩笑,其实含金量极高。桂系对中央历来态度摇摆,张云逸靠的偏偏不是高位,而是老资格和个人交情。 笔者翻阅档案时发现,李宗仁回国申请书最初起草于1962年古巴导弹危机后。那一年,中美对峙升级,台湾当局防务经费被压缩。李宗仁在美国的补贴骤减,生活并非外界想象的优渥。1964年底,他与夫人郭德洁在纽约长岛租住的小屋租金到期,无力续约,只好搬到子女家。正是在这种现实压力和政治气候的双重作用下,他产生归国念头。周恩来敏锐捕捉信号,通过张治中牵线。大环境如此,小切口却从张云逸入手,颇见统战智慧。 值得一提的是,李宗仁回国后在公共场合只字未提蒋介石,也极少谈台湾。他在与周恩来多次交谈中反复强调“愿做桥梁”。周总理每次听完都笑而不语,只在日记里留下一句:“此人终究有用。”事实证明,李宗仁晚年确实协助了若干在海外、台湾的桂系旧部回归,虽规模不大,但影响深远。 1974年,张云逸病逝。李宗仁当时已病体羸弱,但硬撑着参加追悼会,捧着花圈站立足足二十分钟。有人劝他坐下,他摇头:“该敬的礼,不能少。”这份执拗,既是对朋友的道义,也是对往昔的补偿。同年十二月,李宗仁亦因病在北京逝世,终年八十三岁。遗嘱里提到三个人:母亲、夫人郭德洁,以及张云逸。寥寥数语,却把恩怨情仇写得分明。 历史有时像条蜿蜒小路,明明走过千山万水,回头一瞧,最深的脚印却留在某个看似不起眼的转角。南池子的一躬,消解了三十多年的隔阂,也在国共双方的档案里画下一笔温和的注解。官方电台当晚播报这条新闻时语气平淡,然而对于经历了烽火与流亡的一代人而言,那一幕远比礼仪规格更值得玩味。