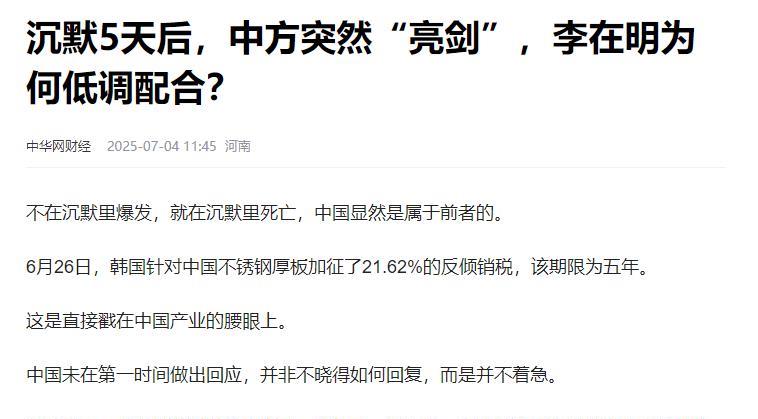

李在明低头了!再不止损,韩国真就保不住经济了。中方的反制,虽然来得晚了五天,但一出手就让人明白:这不是儿戏。 6月26日,韩国政府突然宣布对中国不锈钢厚板加征20%的反倾销税,理由仅仅是中国产品“冲击韩国产业”,这一举动被外界普遍视为向美国递投名状。 作为韩国最大贸易伙伴,中国在韩国经济中占据着举足轻重的地位。2024年,中韩双边贸易额超过3000亿美元,韩国对中国的出口占其总出口的四分之一还多。 这些出口品主要集中在半导体、钢铁、汽车等支柱产业上。韩国半导体出口的60%都流向中国,三星西安工厂的闪存产能更是占全球40%。 然而,韩国的这一决定却直接挑战了中韩经济的紧密联系。尽管这可能是李在明在特朗普的压力下不得不做出的“投名状”行动,但既然你动手了我们也要维护自身的利益。 沉默五天后,中方7月1日发起反制,中国商务部宣布对原产于韩国的不锈钢钢坯和不锈钢热轧板(卷)继续征收反倾销税,税率在13.7%到29.5%之间,期限再延长5年。 这一措施并非临时起意,而是对2019年政策的延续。韩国钢铁产业因此遭受重创,浦项制铁等企业的产能利用率从82%跌到68%,30多家中小钢厂面临倒闭。 更让韩国雪上加霜的是,中方还限制了稀土出口。韩国半导体生产所需的多晶硅、锗、镓等材料,70%以上依赖中国。这一掐脖子的举措,让三星、SK海力士等企业的生产线都面临着停工的风险。 面对如此严峻的形势,李在明迅速作出反应,采取了务实而低调的应对策略。他深知韩国经济命脉攥在中国手里,因此一边对中国动手,一边派议员代表团去上海谈AI合作和半导体供应链;一边喊着要巩固美日韩同盟,一边拒绝参加北约峰会。 这种“拖字诀”既试图安抚美国,争取把7月9日的关税大限往后拖,又给中国释放缓和信号,避免被彻底反制。事实上,韩国的半导体、汽车、化妆品产业,哪一样离得开中国市场?回到务实外交,在中美之间保持平衡,才是韩国的出路。 中方的反制虽然来得晚了五天,但这一巴掌打得韩国清醒了不少。现在摆在韩国面前的只有两条路:要么老实实跟中国合作别做“小动作”,要么跟着美国一条道走到黑。 历史已经证明,在大国博弈中选边站,最终吃亏的只能是自己。李在明的选择,不仅关乎韩国的经济命运,也将影响东北亚的地缘政治格局。