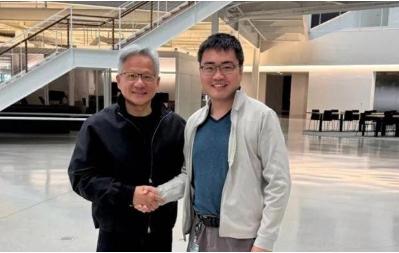

中国2名顶级科学家,将为美国效力,都是清华大学毕业,网友炸锅。 两位清华毕业的顶尖科学家朱邦华和焦剑涛高调宣布加入美国科技公司英伟达,这一消息在网络上掀起波澜。 朱邦华作为95后清华毕业生,赴美深造后即将担任英伟达首席科学家;焦剑涛更是当年清华特等奖学金得主,如今投身人工智能最前沿领域的研究。他们此前在美国共同创业,所开发的AI技术据称与ChatGPT不相上下,这样的消息不禁让人感慨万千。 一方面,我们不得不为他们的成就感到骄傲。能进入全球顶尖的科技公司从事前沿研究,不仅需要扎实的学术功底,更要有敏锐的科研眼光。在人工智能成为国际竞争焦点的当下,他们的选择某种程度上也是对自身价值的肯定。但另一方面,作为国家培养多年的人才,最终却为他国效力,这种落差感让不少网友感到惋惜。 这一现象背后,实则折射出全球科技人才竞争的残酷现实。英伟达能吸引他们加入,凭借的是世界级的科研资源:最先进的实验室、充足的资金支持,以及由顶尖人才组成的团队。在这样的环境中,科研人员能更专注于技术突破,不必为资源匮乏而发愁。此外,硅谷特有的开放氛围和灵活的知识产权机制,也让科学家们能更自由地探索创新,这种“用科学家的方式对待科学家”的理念,无疑具有强大的吸引力。 网友的反应呈现出明显的分化。有人认为,人才流动是全球化的必然结果,不应过度苛责个人选择;也有人指出,国家投入大量资源培养人才,最终却为他人做嫁衣,这值得深思。更有观点强调,在中美科技竞争白热化的背景下,这样的人才流失可能对我国的技术发展造成一定影响。 从国家层面看,这一事件也暴露出我们在高端人才保留机制和科研环境建设上的短板。尽管近年来我国在科技领域取得了长足进步,但在顶尖人才的吸引力上,与美国仍存在差距。不过,我们也看到国家正在积极行动:通过完善海外人才引进政策、搭建高水平科研平台、优化评价机制等措施,努力为人才创造更好的发展环境。例如,一些高校和科研机构开始探索更灵活的考核方式,给予科研人员更多自主权,让他们能心无旁骛地专注于研究。 科技竞争的本质是人才的竞争。在这场没有硝烟的战争中,人才流动既是挑战,也是机遇。它提醒我们,要进一步优化科研生态,提升对顶尖人才的吸引力,让更多优秀人才愿意留在国内,为我国的科技发展贡献力量。同时,我们也应看到,全球化背景下的人才交流并非单向的,通过加强国际合作,我们也能吸引更多海外人才来华发展,实现互利共赢。 两位科学家的选择,或许只是全球化人才流动中的一个缩影。但它也给我们敲响了警钟:在激烈的国际竞争中,唯有不断提升自身的科研实力和人才环境,才能在全球科技舞台上占据一席之地。期待未来,我们能有更多的顶尖人才在国内崭露头角,为我国的科技进步书写新的篇章。