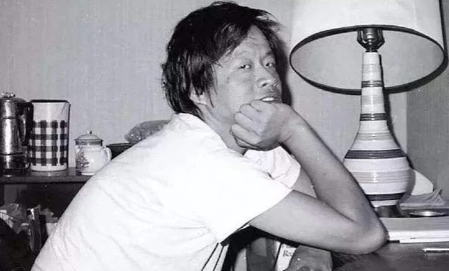

1992年,王小波靠《黄金时代》获得奖金250000元,他用这笔钱在北京顺义买了套房子,手头还有余钱,这才下决心辞职,正式开始写作生涯!

1992年,王小波凭借著作《黄金时代》在台湾"时报文学奖"中获得评审团推荐奖,奖金25万元。 对一个在北京生活且收入并不宽裕的作家而言,这笔钱无疑是一笔巨款。

王小波当机立断,决定用这笔钱在北京顺义买套房子,然后辞去公职,专心从事写作。 可以想见,对文学创作满怀热情的王小波,当时一定对未来的写作生涯充满了憧憬。 然而,令人意外的是,这部在台湾和香港广受好评的作品,到了内地出版却困难重重。 究其原因,主要在于书中大胆露骨的描写,这在当时的出版环境下是很难被接受的。 王小波并非不知人言可畏,他曾说过,"人们认为最羞耻、最该隐讳的东西,恰恰是最不值得羞耻、隐讳的东西。"

但是,面对现实的阻力,仍然需要莫大的勇气。 尽管有不少编辑欣赏王小波的才华,读过他的书稿后颇为震撼,但碍于写作内容过于大胆露骨,没有人愿意冒天下之大不韪出版此书。 王小波为此感到非常焦虑,他对朋友说:"我现在有稿子,却没人敢出。总不能我就守着这么些稿子过一辈子吧?"他甚至一度想过自己出资出版,但最终还是放弃了。 就这样,王小波和朋友们费尽周折,前前后后联系了将近20家出版社,历时两年有余,《黄金时代》仍然处于"待产"状态。 众人几乎都要放弃的时候,华夏出版社的一位编辑力排众议,决定出版这部惊世骇俗的作品,这个人就是赵洁平。 然而,光是出版还不够,发行同样举步维艰。 《黄金时代》付梓后,迫于压力,不能参加新书订货会,也没有大型书店愿意销售,更没钱打广告。 面对这一困境,王小波和朋友们想出了一个办法:骑着自行车,后座带着两捆书,穿梭在校园和街头,走街串巷兜售自己的作品。 正是靠着这种看似"丢人现眼"却实则"接地气"的方式,《黄金时代》才得以一步步走进读者的视野,慢慢流传开来。

然而,结果并不如意。在王小波去世之前,这些书一直滞销,鲜有人问津。 这位满腹才华的作家,始终未能获得应有的认可。 在这段艰难的时期,王小波依然坚持创作。他应导演张元之邀,撰写了剧本《东宫西宫》。 1995年,他的小说《未来世界》获得台湾《联合报》文学奖中篇小说大奖。

然而,这些成绩并未为他带来更多的改变。 1996年,李银河赴英国剑桥大学访问,王小波与她在机场依依惜别。 谁也未曾想到,这次道别竟成永别。1997年4月,王小波在孤独中离开了这个世界。 王小波生前寂寂无名,但他离世后,却引发了中国文学界的广泛关注。 南方都市报率先报道了他的死讯,随后的一个月内,全国超过百家媒体相继发表了相关报道。 《黄金时代》《白银时代》《青铜时代》这些生前求而不得的作品,在王小波去世后成为出版界的抢手书。 花城出版社甚至为其创作成立了专项出版小组,以确保书籍顺利上市。

1997年5月13日,在王小波45岁冥诞之际,北京现代文学馆召开了《时代三部曲》研讨会。 这三本书已由广州空运至北京,作为全新的版本首次与公众见面。 那些生前无人问津的文字,终于获得了应有的尊重与认可。 同年,他的唯一一部电影剧本《东宫西宫》荣获阿根廷电影节最佳电影奖、最佳编剧奖与最佳摄影奖,并成功入围戛纳电影节。 然而,这些荣耀,王小波都无缘见证。

在王小波去世后,李银河发表了悼文《浪漫骑士·行吟诗人·自由思想者——悼小波》。 她将王小波的一生比作一本“最美好、最有趣、最好看的书”,感叹自己是“世界上最幸福的人”,却也成为“最痛苦的人”。 李银河的深情文字,让更多人了解了王小波的人生与创作,也使他的名字成为那个时代最闪耀的文学符号之一。 “一个特立独行的人”,这是王小波对自己的定义,也是后人对他的评价。 他用短暂的生命与作品,点亮了无数后人心中的自由之光。