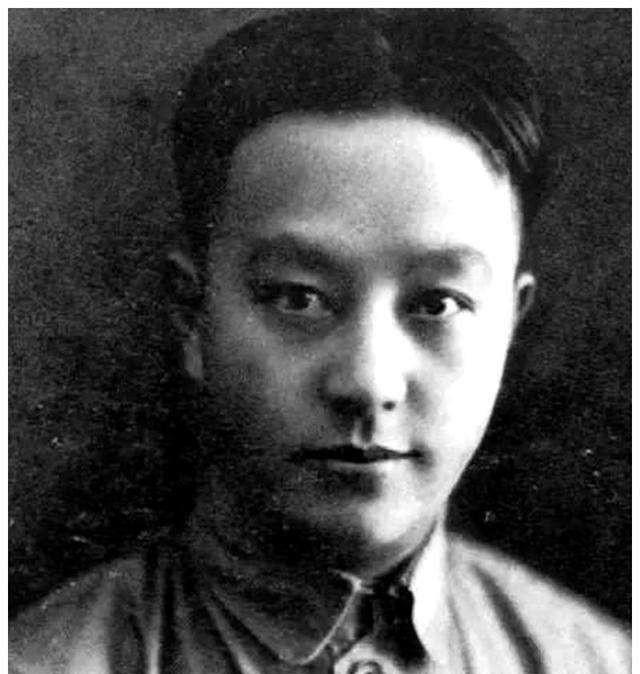

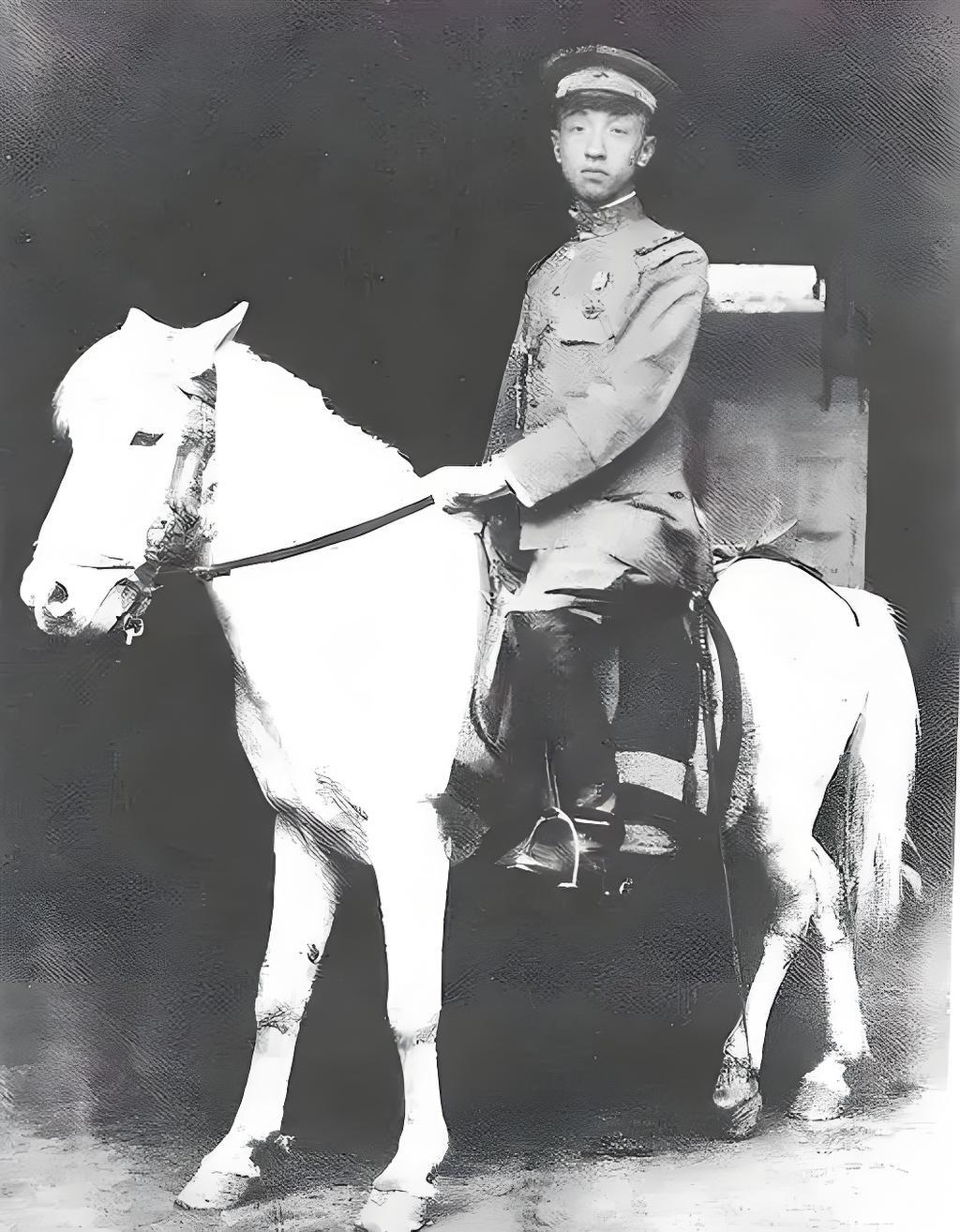

1950 年,四川合江解放后的镇反运动中,辛亥元勋夏之时以 “勾结土匪” 罪名被枪决,这一结局背后藏着复杂的历史经纬。 作为四川早期军阀与辛亥革命风云人物,他的人生轨迹既交织着旧时代的军政博弈,也在新时代的浪潮中因误解走向悲剧。 而 1987 年的平反,更让这段历史成为审视时代变迁的特殊注脚。 夏之时的革命生涯始于清末民初的动荡岁月。出身富农家庭的他,在长兄资助下东渡日本留学,于东斌军事学校系统学习军事,却在日本秘密加入同盟会,成为反清先锋。 1908 年归国后,他在成都新军任职期间暗中策划反清活动,甚至计划刺杀四川总督,因清廷追捕未果。 1911 年保路运动爆发,他策动新军起义遭拒,却在被调往龙泉驿担任留守军官后,意外获得独立指挥权。 辛亥革命爆发后,他率 230 余名新军在龙泉驿起义,参与建立蜀军政府并被推为副都督,后因蜀军内部矛盾平定叛乱,接任总司令一职。 1912 年成渝军政府合并后,他担任镇抚府总长却旋即辞职,收下 3 万大洋赠礼后暂别军政界。 此后夏之时的命运与民国初年的政治漩涡深度捆绑。1913 年他秘密参与反袁活动,二次革命失败后逃亡日本。 1916 年回国任四川护国军师团长,在川东阻击北洋军,却因四川 “实业团” 与 “九人团” 的派系斗争,被熊克武收编部队后边缘化,于 1918 年彻底告别军政舞台。 1922 年他转向教育救国,创办锦江公学(现成都 14 中),却因四川军阀戒备压制、办学经费困难,最终于失意中返回合江老家闲居,从此不问政事近三十年。 1949 年合川解放时,当地土匪猖獗,夏之时因地方影响力被任命为治安委员协助剿匪。 彼时合川最大匪首夏西夔是其堂兄弟,为减少武力清剿伤亡,他写信劝说夏西夔率部投诚,成功瓦解当地土匪势力。 然而 1950 年镇反运动升级后,他的劝降行为被诬告为 “明劝暗纵”,随即以 “勾结土匪” 罪名逮捕枪决。 直到 1987 年,相关部门经调查认定其罪行不成立,才为他平反并恢复名誉。 夏之时的悲剧,本质是新旧时代交替期的认知错位。作为辛亥革命元勋,他在清末民初的军政舞台上曾推动历史进步,却因旧军阀混战退出政治中心。 晚年虽积极配合新政权剿匪,却因复杂的地方关系与运动初期的扩大化倾向蒙冤。 这种命运转折,既反映了建国初期镇反运动中基层执法可能存在的偏差,也折射出旧时代军政人物在新时代浪潮中面临的身份重构困境。 从历史维度看,夏之时的一生贯穿中国从封建帝制崩溃到新中国成立的剧变。 他参与推翻清廷、反对袁世凯称帝,却在军阀派系斗争中失意;他尝试教育救国,最终回归乡野;晚年以乡绅身份协助新政权,却因历史误解殒命。 1987 年的平反,不仅是对个体命运的修正,更彰显了历史叙事在时代演进中对真相的回溯与还原。 当我们回望这段往事,既能看到辛亥革命那代人在历史洪流中的奋斗与局限,也能警醒于特殊时期权力运作与个体命运的脆弱关联。 而这种对历史复杂性的认知,或许正是理解那个波澜壮阔时代的关键钥匙。

![铭记历史,不忘耻辱[哭哭]我们今天已经足够强大了,绝不能走宋襄公的老路,必须以直](http://image.uczzd.cn/6272848486714237802.jpg?id=0)