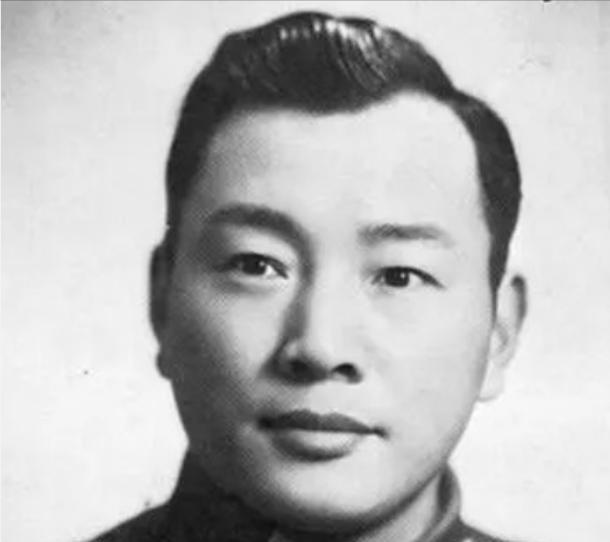

1949年,宋希濂被俘,盯着那个27岁的解放军团长在看,忍不住问:“你是军长还是师长,”结果,团长的回答让他直接愣住。 1949年12月19日,四川大渡河畔,一个穿着军大衣的中年男人被解放军战士控制,他就是国民党川湘鄂边区绥靖公署主任宋希濂,中将军衔。 当天下午,宋希濂带着残部逃至沙坪渡口,却被解放军第三十六师106团截住去路,眼前这个27岁的小伙子,竟然就是击败自己14万美械部队的指挥官。 宋希濂1896年出生,黄埔军校一期毕业,曾在松山战役中指挥部队重创日军,1944年担任第十一集团军总司令时,安仲琨可能还在读书,如今却败在这个年轻人手里,内心五味杂陈。 其实宋希濂的失败并非偶然,解放战争期间,他手下的部队军纪涣散,强征民夫,克扣军饷,士兵逃亡率高达30%,战斗力大幅下降,反观解放军,官兵平等,纪律严明,得到民众支持。 安仲琨1922年出生于河南农村,参军后从班长一步步升到团长,他指挥作战灵活机动,善于发动群众配合,在追击宋希濂部的过程中,当地老百姓主动提供情报,帮助解放军堵住了国民党军的退路。 被俘后的宋希濂起初拒不认罪,在北京功德林战犯管理所绝食抗议,但随着对新中国建设成就的了解,他的思想逐渐发生变化,看到自主生产的解放牌卡车,这位昔日的机械化部队指挥官深受触动。 宋希濂主动将黄埔军校毕业证书捐给军事博物馆,说这张纸应该留给后人当教材,他还在全国政协担任常委,为国家建设贡献余热。 有趣的是,两人在北京重逢时,宋希濂已是全国政协常委,而安仲琨以副师长身份退休,宋老笑着对当年的小团长说,要是1949年我知道你们官兵平等,可能早就起义了。 这场大渡河畔的较量,折射出两支军队的根本差别,一支代表特权阶层,一支代表普通民众,宋希濂虽然个人能力出众,但所依附的政治集团已经失去民心,注定要失败。 安仲琨虽然年纪轻轻,但背后有强大的人民力量支撑,解放军的胜利不是偶然,而是历史的必然选择,这个27岁的团长,代表的是一个新时代的到来。 大渡河见证了太平军石达开的覆灭,也见证了国民党军队的末路,不同的是,这次胜利者代表的是人民的利益,而不是某个王朝的兴衰。 如今在沙坪渡口,当地立了一块纪念碑,记录着这段历史,碑文写道,这里见证了两种力量的较量,一种为既得利益而战,一种为人民解放而战。 宋希濂从抗日名将到阶下囚,再到新中国的建设者,他的人生轨迹反映了那个时代的复杂性,个人的荣辱得失,最终都要放在历史的大背景下来审视。 这个故事告诉我们,任何军事天才如果脱离了人民,都难逃失败的命运,而那些与人民站在一起的年轻人,往往能创造出令人意想不到的奇迹。K0701 晋戴氏 【信源】参考信源:中国文史出版社《宋希濂回忆录》

用户14xxx48

宋希濂这是1904或1907年出生的,不可能是1896年出生,上料查资料要真实。