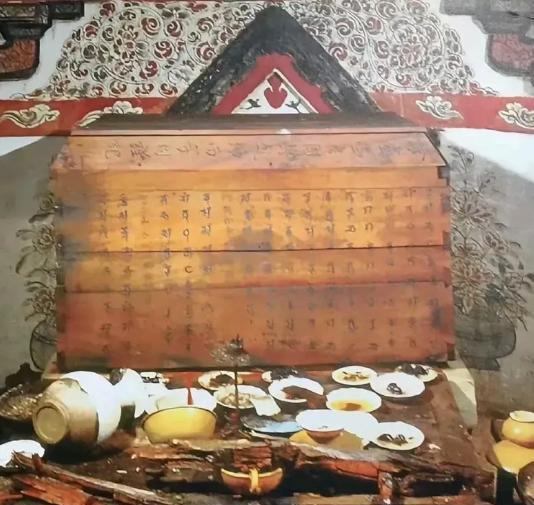

1993年,河北张家口下八里村,一农民干活时发现一个空洞,他壮着胆子往里瞧,竟是一座古墓!更诡异的是,墓室里摆着一桌酒席,碗盘整齐,37颗板栗油光发亮,仿佛主人刚刚离席! 一天午后,村民李大柱正在地里铲草,突然脚下一松,土地塌陷,露出一个幽深黑黢的洞口。他心中一惊,本想退后,但好奇心驱使着他探头往里一瞧——竟然是个墓室! 阳光斜照进洞口,墓室内部依稀可见一张古木方桌,上面摆着整齐的青花瓷碗和青铜酒爵,仿佛正在等待一场宴会的继续。 最引人注目的,是桌上一个青铜盘中摆着整整37颗油亮的板栗,颗颗饱满,色泽如新,仿佛刚从锅里出的一样。李大柱一时惊呆,脱口而出:“这是哪朝的鬼还在请客啊?” 他的惊呼引来了周围干活的村民,大家你推我搡,纷纷挤过来看热闹。 有人举起手电往墓中一照,更是倒吸一口凉气——在墓室的角落里,赫然摆着一口长约两米的柏木棺材,棺盖上密密麻麻刻满了繁复的佛教咒文。 有人认出,那正是《陀罗尼经咒》,一种用于超度亡灵、镇墓避邪的佛教密咒,古时王公贵族才会使用。 众人一时间议论纷纷:这到底是哪个朝代的墓?为何酒席如新、板栗未腐?更有人悄声嘀咕:“莫不是个活人殉葬?或者有妖?” 消息不胫而走,村里人越聚越多,有胆大的还试图扒开棺盖,幸好村干部及时赶到,将现场封锁并上报文物部门。考古队三日后赶到,一场惊世发现就此揭开序幕…… 据墓志铭记载,墓主人张文藻为辽国人,出生于公元10世纪末年,出身于张氏望族,其家族世代为辽国朝臣,或为将领,或为文臣,皆有不凡声望。 张文藻自幼便展露过人天赋,四五岁便能诵《论语》《孝经》,七岁提笔写诗,文采斐然,令族中长辈称奇。 他少年聪慧,记忆力极强,尤爱史书与兵法,闲暇时常随父兄至校场观演武之事,又喜读《孙子》《六韬》《吴子》诸兵家之言,对阵势变化了然于心。 其父见他资质卓绝,决意将其培养为家族栋梁,遂于十二岁那年,将他送往辽国都城上京临潢府入国子监求学。 上京临潢府,作为辽国文化、政治、军事的中心,聚集了当时最顶尖的学者与武将。 在这片文武并重的熔炉中,张文藻如鱼得水,白日习文,夜晚练武,博览群书,钻研策论,亦不忘驰骋马场,舞枪弄剑。 不到二十岁,他便已名动都城,时人称之为“文武双全之奇才”,在一场由皇族主办的武艺比试中,他更是凭一己之力,骑射夺魁,策马破阵,引起朝廷高层的关注。 他的同窗中,多为王公贵胄,而张文藻却以平和谦逊之风广结善缘,不恃才傲物,反而乐于扶持寒门子弟,常将自己的书本、笔墨分赠他人,深得师友敬重。 成年后,他考中辽朝进士,入仕为官,历任州府令长,政绩斐然,深得百姓爱戴。 据传,他在出使契丹南部边境时,遇一得道高僧。高僧夜里设坛讲经,张文藻聆听一夜,恍若醍醐灌顶,自此皈依佛门,誓修大乘佛法。 他深信因果轮回,逐渐戒酒戒色,放下官场虚名,闭门潜修,广积善缘。 据墓志记载,他常在官舍设斋,接济贫苦百姓,施药治病、赈灾施米,不计回报。有一年蝗灾,他自掏家财买粮三千石,解救数县百姓于水火。 他常言:“功名皆幻,众生皆苦。以身济人,方得真乐。” 张文藻虽信佛,却不刻意清修孤苦。他娶妻柳氏,同为佛教弟子,琴瑟和鸣,敬佛敬人。张文藻于46岁时病逝,遗命火化,并在墓志铭中留下一段千古奇语: “凡后世入吾寝茔者,阅吾一生者皆吾友,当以酒肉相待。” 此语震撼后人。在世时以德待人,逝后仍愿与千年后人共饮共食,这等胸襟气度,足见其仁慈豁达,兼济天下之志。 其妻柳氏,于夫死后哀痛不已,守节二十载,终年之后,合葬于墓中。

评论列表