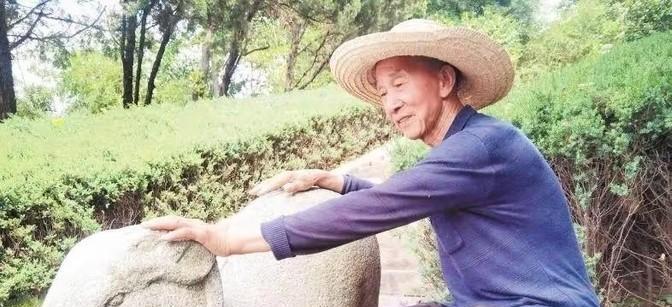

1958年的一天,为了修建战备公路,湖南长沙跳马镇白竹村村民将左宗棠墓挖开,发现左宗棠遗体保存完好,面容如同睡着了一般,发辫上的白发也依稀可见。此外由于安葬左宗棠的棺材为楠木棺,棺内放置了防腐香料,当村民打开棺木的时候,可谓是香气四溢。 1958年的一天,湖南长沙跳马镇白竹村的村民们忙着修战备公路,铁锹下去,没想到挖出了一座古墓。撬开楠木棺盖的那一刻,一股浓烈的香气扑鼻而来,棺内的左宗棠遗体竟然保存得完好无损,面容像睡着了一样,发辫上的白发还根根分明。 左宗棠,1812年生在湖南湘阴一户读书人家,小时候脑子特别灵光,可惜科举这条路走得不太顺,考了好几次都没中。不过他没泄气,反而一头扎进兵法、地学和农学里,攒了一肚子真本事。1851年,太平天国起义闹得天翻地覆,湖南巡抚张亮基看中了他的才华,拉他进幕府干活,从此他就踏上了战场。 靠着过人的军事头脑和治国想法,左宗棠很快冒了尖。1860年,他自己拉起一支五千人的“楚军”,跟太平军干了好几场硬仗,战绩杠杠的。1862年当上浙江巡抚,收复杭州;1866年做闽浙总督,搞了个福州船政局,推洋务运动;1875年更是豁出命,抬棺出征,收复新疆大片土地,保住了国家六分之一的疆土。1885年,他在福州病逝,73岁,死后朝廷追封他为太子太傅,谥号“文襄”。这辈子,他真算得上是个民族英雄。 左宗棠死后,灵柩在1886年12月10日运回湖南,葬在长沙跳马镇。这地方依山傍水,风水好得不得了,墓前还立了块大石碑,上面写着“皇清太傅大学士恪靖侯左文襄公墓”。为了看护这块地,左家找了个老实人黄佑春当守墓人,后来他的后代黄志清等四代人接力守了131年。墓修得气派,棺材用的是上等楠木,里面还放了防腐香料,密封得严严实实,本想着让他安稳长眠,谁知道后来的事会这么一波三折。 到了1958年,跳马镇白竹村的村民接到任务,要修一条战备公路。挖着挖着,就碰上了左宗棠的墓。没办法,公路得修,他们只能硬着头皮把墓挖开。打开楠木棺盖那一刻,所有人都傻眼了:左宗棠的遗体竟然没烂,脸看着跟睡着了似的,头发白花花的,还能看清发辫的纹路。棺材里一股香味飘出来,浓得呛鼻子。这消息传得飞快,大家都炸开了锅——这都七十多年了,怎么可能保存这么好? 后来专家研究了一下,发现这跟几样东西有关。第一,棺材是楠木的,本身就有防腐功能;第二,里面放了樟脑、龙脑之类的香料,能防虫还能吸湿;第三,墓室封得死死的,空气进不去,细菌也活不下来。这几招加一块儿,愣是把左宗棠的遗体保住了,让人不得不佩服古人的智慧。 可惜,这奇迹没维持多久。1975年,又因为修公路,墓地被劈成了两半,墓室也坏了。1977年更惨,直接给炸了,左宗棠的遗骨散了一地。守墓人黄志清听说后赶紧跑回来,跟邻居一块儿把骨头捡起来,重新埋好,还堆了个土堆做记号。这事传到王震将军耳朵里,他气得拍桌子,下令要把墓修好。1986年,墓地总算重建完,1996年还被列为湖南省文物保护单位。现在,这地方静静地立在那儿,成了大家缅怀左宗棠的地标。 说白了,左宗棠遗体能保存下来,是楠木棺材本身就不容易烂,加上防腐香料的加持,墓室又密封得跟铁桶似的,湿气和细菌都进不去,自然就“冻住”了时间。专家说,这几个条件缺一不可,换句话说,左宗棠能“躺”这么久,也是运气好赶上了天时地利。不过,这也让人感慨,古人下葬时的讲究还真不是盖的。 左宗棠这辈子干的事儿,搁现在看都是大手笔。收复新疆、搞洋务运动,哪样不是为了国家?他死后,遗体保存完好被发现,又让人觉得他跟咱们的联系还没断。可惜墓地后来被破坏,又让人觉得有点心酸。好在最后修好了,也算给了这位英雄一个交代。