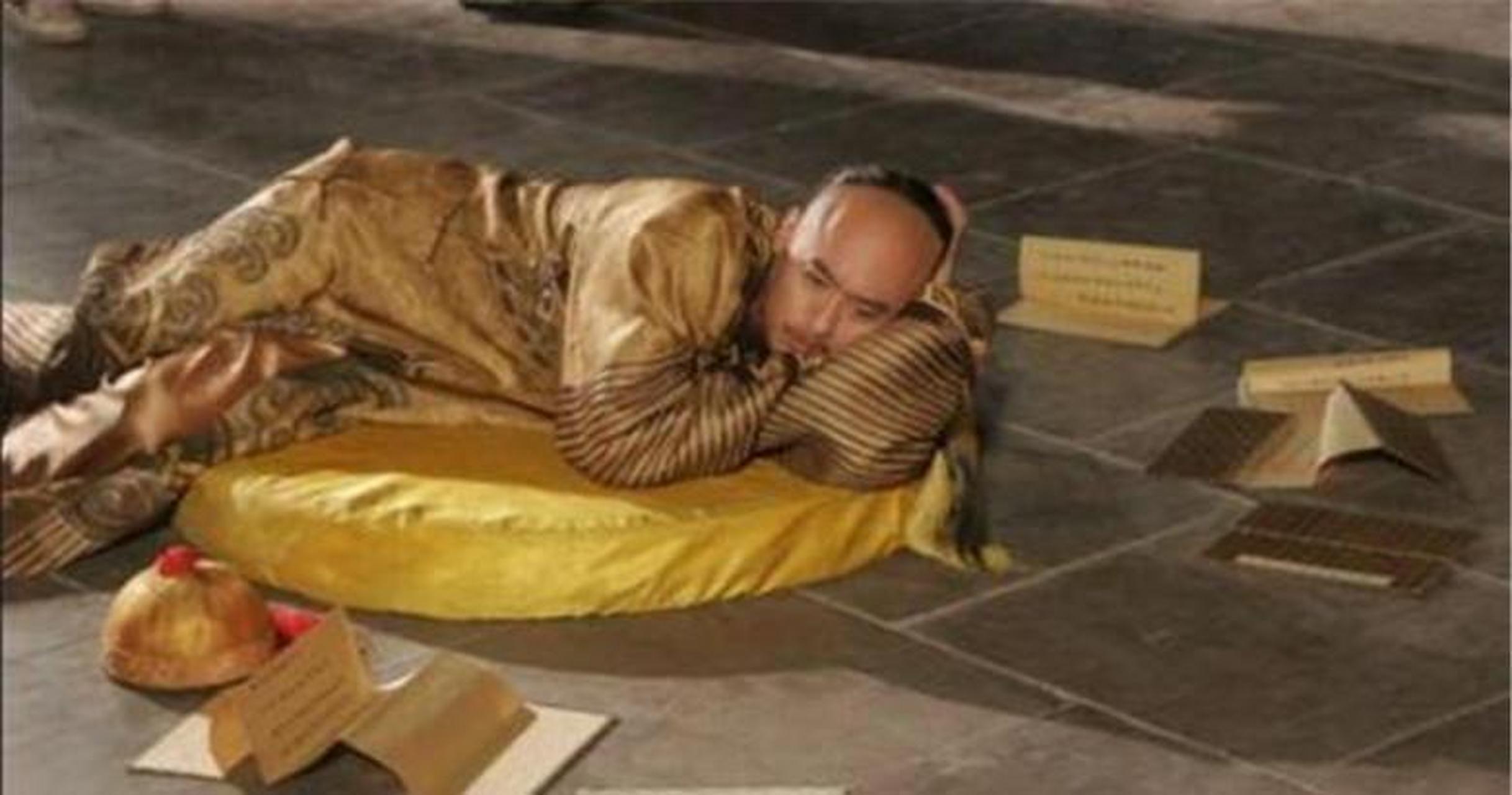

一天,道光皇帝下朝后,看见官员身上有补丁,询问后才知道补补丁只要3两,他大吃一惊,皇宫里的价格居然高达1000两。他气得找内务府的人理论,没想到内务府官员不慌不忙,几句话堵得他哑口无言。 道光皇帝旻宁自幼便深受儒家节俭思想熏陶,登基后更是将节俭视为治国的重要理念。他深知大清国库日渐空虚,内忧外患不断,一心想通过节俭扭转局势。 每日清晨,他的早膳不过是一碗小米粥,配上几碟简单的小菜,若是遇到灾年,他甚至会减少菜肴数量,仅以粗粮果腹。 皇宫内的灯火,他也下令严格控制,天一黑便早早熄灭,偌大的宫殿常常陷入一片昏暗,侍卫们巡逻时只能借着微弱月光,小心翼翼地挪动脚步。 后宫之中,皇后嫔妃们的胭脂水粉费用大幅削减,绫罗绸缎也被粗布麻衣取代。道光皇帝还曾亲自下旨,规定后宫年用经费不得超过二十万两。 有一次,皇后寿辰,满朝文武以为能沾光吃上一顿丰盛宴席,结果每人只分到一碗打卤面,这还是道光皇帝特批杀了两头猪才办成的 “盛宴” 。 不仅如此,道光皇帝对自己的衣物更是 “苛刻”。他的龙袍一穿就是数年,破了就补,补了又穿。为了节省开支,他甚至要求后宫妃嫔们学习针线活,以便能为自己和皇室成员缝补衣物。 这天,他缓步前行,目光不经意间扫过身旁官员。刑部侍郎曹振镛朝服膝盖处的补丁格外显眼,灰扑扑的布料与崭新的补子形成鲜明对比。道光皇帝心中一动,停下脚步问道:“曹爱卿,你这补丁补得倒是实在,不知花费了多少银子?” 曹振镛受宠若惊,连忙躬身答道:“回皇上,不过区区三两银子,是下官夫人亲手所补。” “三两?!” 道光皇帝瞪大眼睛,声音不自觉提高,“朕前日补件龙袍,内务府竟报了一千两!这差距怎会如此之大?” 当日午后,养心殿内气氛压抑得能拧出水来。道光皇帝阴沉着脸,死死盯着下方战战兢兢的内务府总管太监常永贵,厉声质问:“常永贵,你可知罪?百姓补件衣裳不过几钱银子,朕的补丁为何要一千两?你们是不是中饱私囊,欺瞒朕躬?” 常永贵扑通一声跪倒在地,额头紧贴冰冷的青砖,却不慌不忙地说道:“皇上息怒,这其中实有隐情。皇上龙袍所用乃苏州特供的云锦,寻常布料根本无法匹配。此云锦从苏州运至京城,需专人押运,途中历经关卡重重,光运费、关税便耗费不少。” 他顿了顿,偷偷瞥了眼道光皇帝的脸色,继续说道: “再者,为给皇上补衣,需寻技艺最精湛的绣娘。她们要先在相同云锦布料上剪出与龙袍破损处一模一样的口子,反复试验补法,稍有差错便前功尽弃。光是试验用的布料,就耗费了数十匹。而且,补好后还要经过层层查验,确保针脚、色泽与龙袍浑然一体,万无一失才能呈上。如此种种,一千两已是精打细算。” 道光皇帝皱着眉头,神色渐渐缓和。他本就不谙民间物价,被常永贵这番说辞唬住,心中的怒火也消了大半,挥挥手道:“罢了罢了,起来吧,往后务必再仔细些。” 然而,道光皇帝的节俭之举始终停留在表面。他没有意识到,大清王朝的腐败与奢靡早已深入骨髓,单靠减少宫廷开支、穿着补丁衣裳,根本无法触及问题的核心。庞大的官僚体系如同一个巨大的毒瘤,各级官员贪污受贿、结党营私,层层盘剥百姓。 内务府的解释看似合理,实则漏洞百出,可道光皇帝却未能察觉其中的猫腻,反而轻信了这些说辞。 此事过后,道光皇帝非但没有责罚内务府,反而对曹振镛愈发青睐。他认为曹振镛勤俭节约,是朝中官员的楷模,不仅屡屡嘉奖,还将其视为心腹,诸多要事都与他商议。 朝堂之上,敏锐的官员们很快嗅出了风向。他们纷纷效仿曹振镛,穿上带补丁的朝服。一时间,京城的绸缎庄生意冷清,而专营旧衣、补丁的店铺却门庭若市。更有甚者,将崭新的绸缎衣服故意撕破、做旧,只为迎合皇帝的喜好。 工部尚书穆彰阿为了争宠,特意命人找来破旧的粗布,在朝服上缝制出密密麻麻的补丁,仿佛满身疮痍。上朝时,他故意在道光皇帝面前晃悠,成功引起皇帝注意,得到一番夸赞。其他官员见状,更是变本加厉,一场关于 “补丁” 的攀比之风在官场悄然蔓延。 这场闹剧很快传到了宫外,京城的富商们也不甘示弱。他们举办宴会时,不再比拼绫罗绸缎,而是炫耀谁的衣服补丁更破旧、更独特。市面上,一块看似普通的旧补丁,价格被炒得比新布料还贵。 道光皇帝本想通过节俭扭转奢靡之风,重振朝纲,却万万没想到,自己的一番苦心竟演变成一场荒诞的闹剧。他的节俭计划不仅没能实现,反而让官场更加虚伪腐败,民间也陷入畸形的攀比之中。 在这场补丁风波里,内务府的官员们依旧中饱私囊,赚得盆满钵满;官员们通过 “补丁” 谄媚邀宠,步步高升;而真正需要节俭度日的百姓,生活依旧困苦不堪。大清王朝的腐朽与衰败,在这小小的补丁背后,显露无遗。 道光皇帝至死都未能明白,真正的节俭,从来不是流于表面的补丁衣裳,而是对制度的革新、对吏治的整顿,以及对百姓民生的深切关怀。 他缺乏大刀阔斧改革的魄力与智慧,空有节俭之心,却无治国之能,最终只能眼睁睁看着大清王朝在积重难返中走向衰落。