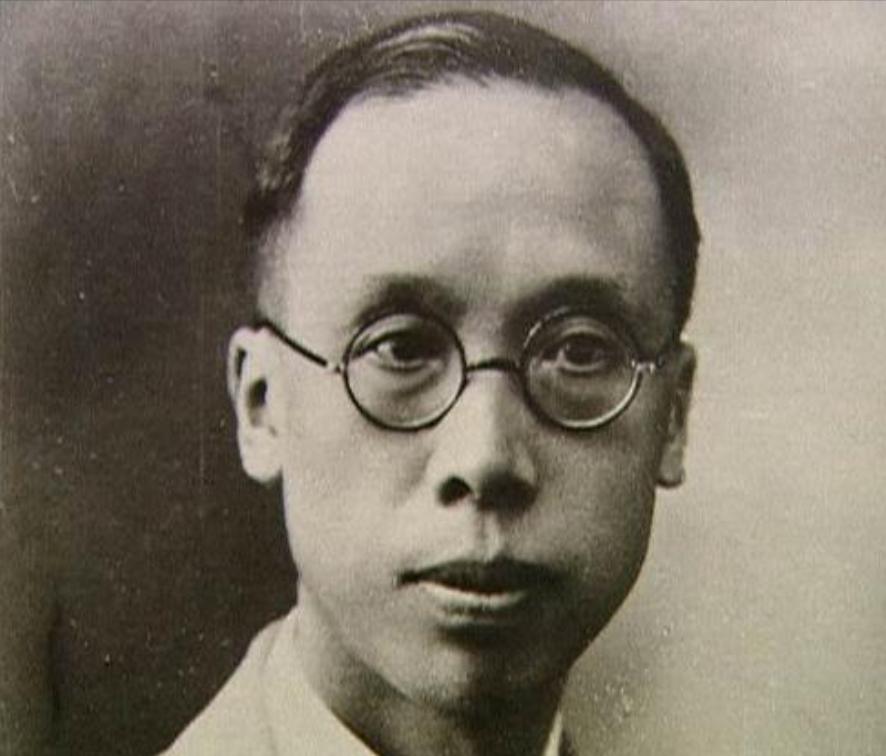

他让中国人摘下了“食土民族”的屈辱称号,让中国人吃上了精盐,他离世的时候,整座城的百姓都主动为他守灵,整个中国都为之叹息! 天津塘沽的码头上,1917年的冬日阳光照射着一批刚下线的麻袋,工人们小心翼翼地将印着五角星标志的盐袋装上货船,这是中国第一批自产精盐。 麻袋上"海王星"三个字格外醒目,这批盐的纯度达到92%,远超当时市面上大部分国产盐的品质。 清末民初,中国市场上的精盐几乎全靠进口,英国卜内门公司的"蛾眉盐"和日本"天日盐"垄断着沿海商埠,每斤售价一角二分,相当于半斤大米的价格。 普通百姓只能买得起粗糙的土盐,里面掺杂着三成沙土,天津劝业场的老掌柜曾经说过:“用这种盐做菜,碗底总是沉着一层泥。” 1914年,31岁的湖南青年范旭东在日本东京帝国大学的实验室里,亲眼看到导师用电解法制出99%纯度的氯化钠,他意识到,中国虽然是世界第三大盐产国,却连像样的精盐都造不出来。 回国后,范旭东在财政部盐务署工作期间,深入了解了中国盐业的现状,河北沧州的农民用草木灰过滤卤水,制出的盐块粗糙不堪,入口带着明显的苦涩味。 1917年冬天,范旭东带着4位留日同学来到天津塘沽,这里紧邻渤海,拥有天然的制盐条件,但当地盐商对他们的计划并不看好。 用5万银元建起的久大精盐厂,最初的产能极其有限,每天只能生产1.5吨盐,但这已经是中国现代化制盐工业的开端。 关键的技术突破来自工程师李烛尘的改良,他发现用粗盐铺底、卤水淋滤的方法,能够显著提高产品纯度。这种被称为"砂滤法"的工艺,使盐的纯度从原来的60%提升到92%。 当首批"海王星"精盐进入天津租界时,连英国领事馆的厨师都开始使用,这位厨师甚至悄悄将样品寄回伦敦进行化验,结果显示其纯度比英国进口盐还要高出3个百分点。 洋商很快开始反击,1918年,上海租界的报纸突然刊登文章,声称久大盐“含有有害物质”。日本商社则买通盐贩,在久大的产品中掺入沙土。 面对恶意中伤,范旭东采取了最直接的应对方式,他带着员工在天津的各个码头和集市上支起大锅,当着顾客的面煮盐做菜。 天津东马路老盐店“玉川居”的掌柜后来回忆:“那盐化在水里,清澈透明如井水。老百姓的眼睛是雪亮的,谁家的盐好,一试便知。” 1922年,范旭东在天津劝业场看到陈列的比利时玻璃制品时,又有了新的想法,这些精美器皿的原料纯碱完全依赖进口,每担成本高达4两白银。 他决定在制盐的基础上,进军纯碱生产,在永利碱厂的奠基仪式上,范旭东提出了更大的目标:“要让中国的基础化工业真正独立起来。” 纯碱的试产过程充满挫折,1924年首次投产时,由于技术不成熟,干燥锅结出了红色的碱块,半年的努力变成了30吨废料。 英国卜内门公司总裁李德立得知消息后亲自赶来,提出收购永利碱厂,但范旭东断然拒绝了这个提议,表示宁可关闭工厂也不会出售给外商。 转机出现在1926年6月29日,经过反复试验和改进,第一包雪白的“红三角”纯碱终于下线。这是中国工程师侯德榜改良制碱工艺后的成果,打破了西方的技术封锁。 在费城世界博览会上,“红三角”纯碱以99.3%的纯度获得金奖,超越了当时的英国同类产品标准。 1945年10月4日,68岁的范旭东在重庆病逝,据报纸报道,这位被誉为“中国化工之父”的企业家留下的个人财产并不多:9000股已经贬值的永利股票、三套旧西装,以及一份未完成的工业发展计划。 但在他创办的久大、永利、黄海三家企业中,已经培养出了中国第一代化工专家,侯德榜、孙学悟、李烛尘等人的名字,后来都深深印在了新中国化学工业的发展史上。 范旭东去世时,他的企业已经彻底改变了中国人的生活,从餐桌上洁白的食盐,到工业生产中必需的纯碱,中国人终于不再完全依赖进口。 在天津滨海新区的盐业博物馆里,“海王星”盐袋和"红三角"碱包至今仍并肩陈列着,这两个商标背后,是一个时代中国人对工业独立的执着追求。 从1917年第一包精盐下线,到1926年纯碱获得国际金奖,范旭东用不到十年时间,让中国的基础化工业实现了从无到有的突破,这个湖南青年的故事,见证了近代中国工业觉醒的关键时刻。 信源: 澎湃新闻——【人物】范旭东:中国人民不可忘记的实业家、《中国盐业史》(人民出版社2004年版)、《天津化工志》(天津社会科学院出版社1992年版)、《大公报》1945年10月6日头版、《民族工业先驱范旭东先生逝世》、中国化工学会官网《侯氏制碱法诞生80周年纪念专题》[凝视]