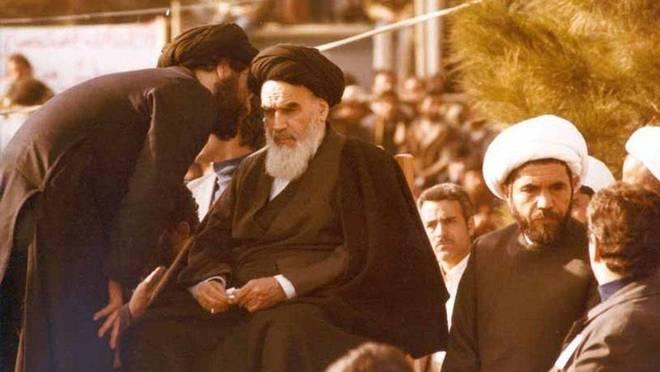

伊朗是小族临大国,存在阿塞拜疆教士集团统治伊朗? 近年来,有一种说法在网络上流传,认为伊朗是阿塞拜疆教士集团统治波斯人的小族临大国模式。这种观点将伊朗的政治矛盾简单归结为民族问题,认为阿塞拜疆人通过宗教权力压制波斯人。 但实际上,伊朗的核心矛盾并非民族对立,而是宗教与世俗的权力博弈。通过了解可以发现这种阿塞拜疆统治的说法缺乏事实依据。 伊朗的最高领袖和总统的民族背景显示,统治阶层并非由单一民族主导。霍梅尼出生于伊朗中部的马尔卡齐省,与阿塞拜疆人聚居的西北省份没有直接关联。 虽然他的民族存在争议,但伊朗官方资料并未明确其民族身份,而是强调伊朗人的大波斯主义概念。现任最高领袖哈梅内伊是阿塞拜疆族和波斯族的混血,但他的权力基础源于宗教权威而非民族背景。 作为什叶派领袖,他的地位是通过库姆神学院的宗教教育和长期的政治实践建立的,而非依靠族群支持。 总统职位的民族分布也表明波斯人占绝对多数。自伊斯兰革命以来,多数总统为波斯族,如拉夫桑贾尼、哈塔米、鲁哈尼等。 现任总统佩泽希齐扬虽为阿塞拜疆族,但属于改革派,与保守派教士集团存在明显矛盾。这说明总统职位的民族属性并非权力核心,而是政治派系斗争的结果。 专家委员会是选举最高领袖的关键机构,由 88 名宗教法学家通过全民选举产生。各省名额分配根据人口比例,阿塞拜疆人集中的省份仅占 17%,德黑兰省占 16%,无法形成多数。 巴列维王朝时期推行大波斯主义,弱化少数民族概念,强化雅利安人认同。阿塞拜疆人被视为突厥人,其语言和文化受到压制,如禁止非波斯语教育,打压传统习俗如篝火晚会。这种政策旨在构建以波斯文化为核心的国家认同,但也加剧了民族矛盾。 伊斯兰共和国延续了大波斯主义政策,宪法规定波斯语为唯一官方语言,其他语言的使用长期未落实。同时,通过什叶派教义淡化民族差异,库姆神学院等机构整合宗教精英,将宗教认同置于民族认同之上。 萨法维王朝时期,什叶派成为国家统一的纽带,阿塞拜疆人、波斯人等共同信仰什叶派,形成了超越民族的文化共同体。 阿塞拜疆语直到 2004 年才在大不里士开设学士学位课程,2016 年才进入高校,语言教育长期受限。经济上,伊朗西北省份经济落后,阿塞拜疆人赴阿塞拜疆共和国务工现象普遍,反映出地区发展不平衡。 然而,民族矛盾在伊朗被有效边缘化,波斯文化的主导地位形成了团结纽带,两伊战争期间,少数民族并未参与外敌入侵,而是与波斯人共同抵御伊拉克。 专家委员会的选举制度设计限制了阿塞拜疆人主导的可能。各省名额分配按人口比例,阿塞拜疆人集中省份仅占 17%,德黑兰省占 16%,无法形成多数。监护委员会由最高领袖主导筛选候选人,但未被证实存在民族偏向,更多是基于宗教和政治立场的考量。 国际视角也反驳了民族歧视的指控,西方媒体批评伊朗选举干预,但未提及民族歧视,阴谋论更多源于伊朗国内世俗派的不满。例如,2009 年选举争议中,西方媒体聚焦选举舞弊,而非民族问题,显示外部观察也认为民族矛盾并非核心。 伊朗国内的反教士情绪将教士集团标签化为外族。世俗化民众受大波斯主义影响,对突厥人、阿拉伯人存在天然歧视,将宗教精英与外族关联。 经济与阶级矛盾加剧了这种情绪,教士集团垄断资源,贫富差距扩大,民众将不满投射到民族问题上。 国际传播进一步放大了这种误解,波斯文网络将教士集团与阿拉伯人、阿塞拜疆人关联,迎合反教权情绪,中文互联网上,部分博主误信伊朗民众的片面观点,缺乏深入查证,导致阴谋论扩散。 伊朗的核心矛盾是宗教与世俗的根本对立,神权集团与世俗派在经济资源、教育和媒体控制权上存在激烈博弈。年轻世代的世俗化倾向显著,对波斯文化的认同高于宗教,推动社会变革。 民族问题虽未消失,但在长期文化整合与制度设计下被有效边缘化。大波斯主义与宗教认同成功弱化了民族矛盾,未来经济恶化可能激化民族问题, 伊朗不存在以阿塞拜疆人为主的教士集团统治,其政治现实是宗教与世俗的权力博弈。民族问题在历史政策和制度设计下被有效整合,未来需通过经济改革和社会开放化解矛盾,而非纠结于民族标签。