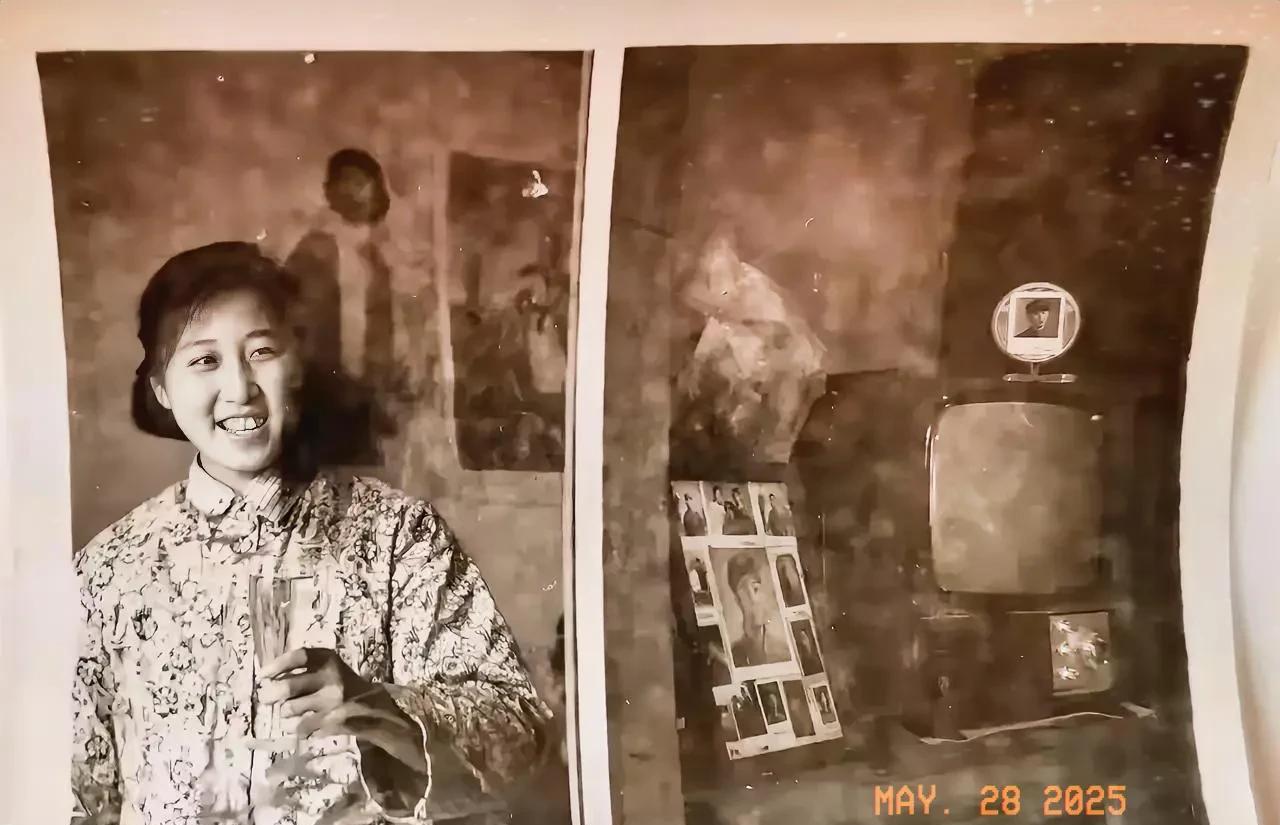

70年代初,我们全家跟随父亲离开北京空军学院,搬进了鸭绿江边的部队大院。丹东市东沟县前阳场站118团的飞行训练声,成了我童年最熟悉的背景音。照片里那台菊花牌黑白电视机,是1979年父亲用三张工业券换来的宝贝,摆在大衣柜镜子前头的时候,全家围着它摸了又摸。 那年我刚学会用筷子敲着搪瓷缸子,跟着收音机里的李光曦唱"美酒飘香歌声飞",完全没意识到这是我们在军营生活的最后时光。 部队大院的清晨总是被嘹亮的军号叫醒。晾衣绳上飘着海蛎子味的咸腥空气,炊事班运来的带鱼在水泥地上闪着银光。军人服务社的玻璃柜台里,东沟黄蚬子和大飞蟹摞得比孩子的个头还高,售货员大婶永远用海蛎子味的东北话喊着:"拿军用饭票的往前来!"这样的烟火气,在四十年后的超市冷柜前回想起来,居然比海鲜本身更鲜活。 那年月转业安置就像开盲盒。父亲先回吉林老家"踩点",写信说分到带暖气的楼房,母亲却盯着场站菜地里新结的黄瓜直叹气。我们这些部队子弟最懂搬家流程:军用卡车装行李时要把电视机裹三层棉被,跟车的大黄狗追着车队能跑三里地。临行前夜,场站特意放了露天电影《小花》,银幕上刘晓庆在河边洗衣裳的画面,和场站澡堂飘来的香皂味混在一起,成了我对前阳最后的记忆。 现在想来,部队大院的生活就像被真空封存的标本。服务社五分钱一碗的沙蚬子炒叉子,用的是炊事班自己晾的玉米面条;大连拉来的国光苹果要在礼堂分筐,每家派孩子去排队能领到带着擦痕的次等果。可正是这些"次等"的酸甜,在后来商场里包装精美的红富士面前,反倒成了金不换的滋味。 转业回地方才惊觉,部队围墙外完全是另一个世界。在吉林的新楼房里,邻居大妈听我说"海蛎子"会笑得前仰后合,百货大楼的售货员也不认军用饭票。父亲珍藏的飞行皮夹克挂在衣柜里,慢慢被樟脑丸腌入味,就像我们被时间风干的军营记忆。去年在丹东出差,特意绕道前阳场站,却发现当年的菜地变成了物流仓库,军人服务社原址开着网红奶茶店,只有门口的老槐树还留着我们刻的身高记号。 或许每个军属心里都养着两条河,一条是九曲十八弯的鸭绿江,载着飞行头盔反射的阳光;另一条是隐形的乡愁河,漂着军用罐头盒和褪色的领章。现在超市里随时能买到大连樱桃,可怎么也吃不出当年偷摘场站果园的紧张劲儿。手机视频通话能看见老战友的脸,但再没人会用搪瓷缸子敲着饭盒唱祝酒歌。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。#哪个朝代的瓷器最有价值# #那些事# #晒图大赛#

评论列表