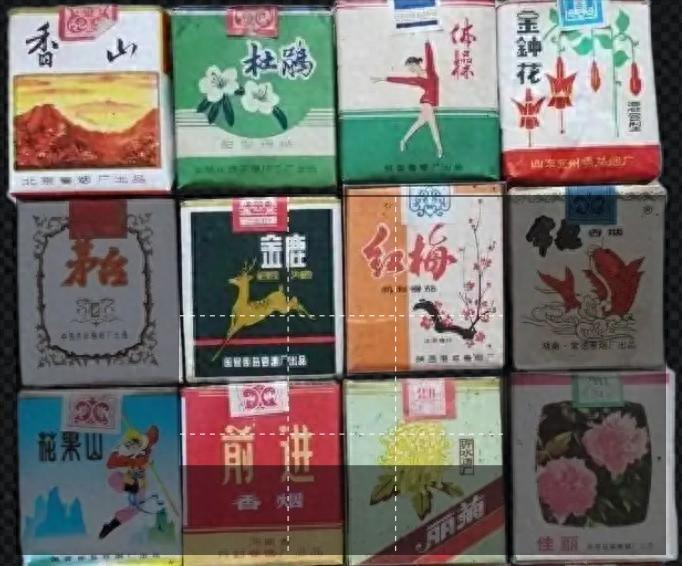

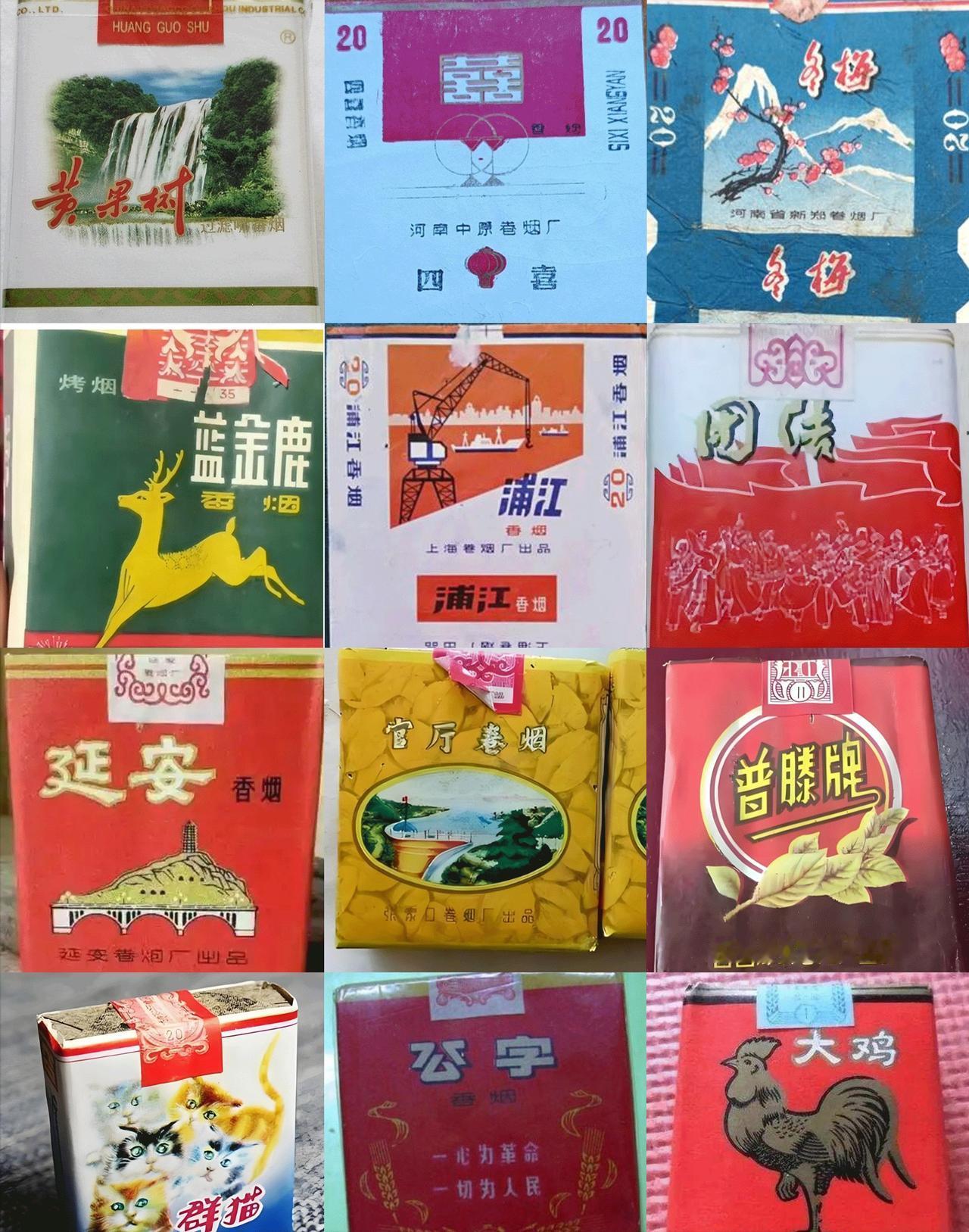

三毛钱一包烟的时代记忆,卷烟纸裹着时光的碎末,于斑驳的铁皮烟盒中悄然发酵。推开记忆的供销社木门,玻璃柜台里整齐码放的烟盒,是半世纪前最鲜活的民生图鉴。 老烟民闭着眼都能报菜名似的数出那些名字:金猴在雪峰间跳跃,雄狮守卫着大红花,劳动牌香烟裹挟着大庆油田的豪情。三毛钱能买包烟的日子,连价格都带着时代密码 —— 丰收一厂 0.28 元透着国营大厂的底气,南方牌 0.18 元藏着地域差价,大钟牌 0.16 元或许是学徒工的首选。 那些融入方言的烟标民谚最是精妙,"丢掉红缨枪,渡过金沙江" 的顺口溜,把春城、红塔山等品牌串成地理版图。哈德门香烟守护着老城门的沧桑,大前门烟盒上的雕梁画栋,俨然是包着锡纸的建筑史册。当红梅与山茶花在烟盒上争艳,牡丹和玉溪在香气里较劲,每个烟标都在讲述地域物产与工艺的较量。 老烟枪们总念叨烤烟时代的倔强,烟叶要在土炕上历经七天七夜的涅槃,稍有不慎就前功尽弃。这种近乎执拗的工匠精神,最终凝成烟盒上那些烫金的厂标。当流水线生产的新品种横扫市场,那些带着手作温度的老牌香烟,连同三毛钱一包的物价,都成了计划经济最后的注脚。 如今摩挲着这些老烟标,仿佛触摸到粮票时代的体温。那些印着劳动模范、建设场景的烟盒,早化作泛黄的书签,夹在共和国成长的年轮里。当 00 后对着手机扫码支付 28 元的电子烟时,老烟标上的油墨香,依然在记忆深处静静燃烧。