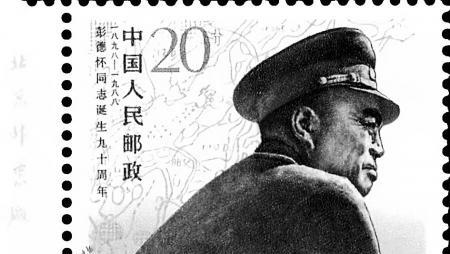

庐山会议后,倔强的彭德怀搬出了永福堂住所,移居到京郊挂甲屯吴家花园,开始了读书、务农的生活。但朱德从不避嫌,他常常去玉泉山居住,为的是方便看望居住在附近的彭德怀。朱德的每次来访都给苦闷的彭德怀带来很大的安慰。其实,他俩性格上还是有一致之处的,那就是寡言,两人可以半天不做一声。于是,下棋成为他们交流的方式。这对战场上的正副司令,一坐到棋盘前面,楚河汉界,将帅对垒,寂寞的空气里,顿时就充满了烽火岁月征战的豪情和快乐。 后来,彭德怀踏上了回湖南老家的路。彭老总不是那种坐在办公室里听汇报的领导,他喜欢亲眼看看老百姓过得怎么样。在湘潭乌石老家,他看见乡亲们都在炼钢铁,好好的铁锅砸了往小高炉里扔,炼出来的却是一坨坨没用的铁疙瘩。彭老总蹲在炉子边上看半天,眉头越皱越紧,跟周小舟说:"这么搞要不得!" 这趟调研持续了50多天。63岁的老人每天要走十几里山路,走访了多名干部群众。白天走访座谈,晚上就在煤油灯下写材料。手指冻得通红也不停笔,硬是写出了四份详实的调查报告。除了给省、地、县各级报送,还专门托人转交给毛主席。这些材料后来成了中央调整农村政策的重要参考。 后来在吴家花园的日子,彭老总闲不住。他在院子里开荒种地,萝卜、白菜、红薯样样都种。每次收获都仔细算账,看能给国家省下多少粮食。特供的猪肉他很少买,好米好面都让给别人。有次跟侄女算账:"这一分地能收80斤白菜,三分红薯顶30斤粮......"算着算着突然叹气:"我如今白吃人民的饭。" 最让他挂心的还是在庐山遇到的那个服务员。当时答应每月资助20块钱,可现在给他钱,反而会连累他。"彭老总念叨了好几次,侄女劝他:"全国困难的人多了,你管得过来吗?"他沉默半天说:"能帮一个是一个。" 吴家花园里,他种的红薯特别甜。每次收获都分给周围的群众,自己留最小的。有次炊事员想给他做顿好的,他摆摆手:"老百姓连饭都吃不上,我吃什么好的?"最常吃的就是红薯粥就咸菜。秘书劝他注意身体,他说:"前线的战士能吃上这个就不错了。" 侄女每次来看他,他问的都是农村的事:今年收成怎么样?公社还办不办食堂?农民能吃饱吗?有次听说某个地方还在虚报产量,气得把茶杯都摔了:"这些人怎么就不长记性!"后来自己又蹲下去捡碎片,跟工作人员道歉:"我脾气急,可看着老百姓受苦,我睡不着啊。" 这些往事过去六十多年了,但彭老总那件打补丁的旧军大衣、磨破边的笔记本,还有他蹲在田埂上和农民算收成的样子,永远刻在三湘大地的记忆里。他不是什么完人,也会发脾气骂人,可老百姓就认准一条:这个官心里装着庄稼人。现在湘潭农村的老墙上,还能隐约看见当年刷的标语——"向彭德怀同志学习",字迹褪色了,但那份心意从来没变过。 临终前,彭老总留下的最后一句话是:"我这一生对得起党和人民。"确实,他这一辈子,打仗时冲在最前面,建设时走在最基层。老百姓心里有杆秤,谁真心对他们好,他们记得最清楚。直到今天,湘潭的老人们提起彭老总,还是会红着眼圈说:"那是真共产党啊!"

用户18xxx70

彭总万岁