1928年,茅盾望着身材丰腴妩媚妖娆的秦德君,当即想要一亲芳泽,没想到秦德君气吐如兰,软声细语在他的耳边说了一句话,我要你离婚!

茅盾和秦德君在船上相遇,两个在异国他乡的灵魂,因共同的文学志趣,与革命理想,迅速拉近了距离。

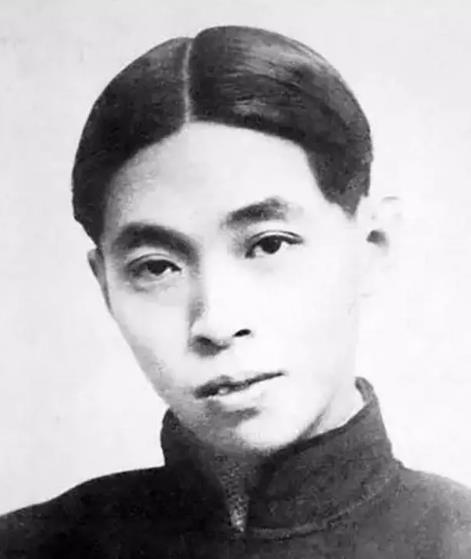

彼时的茅盾,已是文学界的一员大将,在秦德君面前,依然显得有些腼腆和迂回。

他不直接表白,而是通过诗词和深夜长谈,渐渐打动了秦德君。

最初秦德君将他,视作一位“文人前辈”,在异国的孤独与寂寞中,开始逐渐沦陷。

直到日本的宪兵,曾误将他们当成夫妻,茅盾不慌不忙,用英语回答“是的”,暗示着两人关系的公开化。

那一刻,茅盾的内心,可能没有完全准备好,承认这段感情的实际意义,但他和秦德君的关系,已经无法回头。

接下来的日子里,两人租下了京都的一个小公寓,开始了同居生活。

茅盾在那段时间里专心创作,完成了《虹》这部作品,秦德君则参与了创作的讨论,甚至提供了不少灵感。

曾在一次深夜谈话中向她承诺:“我可以接受我们的感情目前不能见光,但孩子必须名正言顺。”

这话让秦德君感到一丝希望,她知道两人的关系,暂时没有合法的身份,她却坚信,一旦有了孩子,茅盾会履行他的承诺。

怀孕时,茅盾却突然变了脸,他要求她不留孩子,理由竟是“名分问题”。

秦德君不解,心中充满了失望,但仍然依然忍耐,决定再给茅盾一次机会。

几个月后,秦德君再次怀孕,茅盾依然拒绝了她的期望,以相同的理由,说服她不要生下孩子。

每一次的失去孩子,都是对秦德君心灵的重创,但她依旧不愿放弃这段感情。

1929年,茅盾向秦德君,提出了“四年之约”,表示他会攒够离婚费用,届时会迎娶她。

这个承诺依然没有兑现,茅盾的母亲陈爱珠开始介入,施压儿子回归家庭。

她甚至通过停发茅盾的稿费等手段,逼迫茅盾遵从传统的家庭责任。

茅盾在母亲的强硬态度,下无奈屈服,而秦德君的期望,依然遥不可及,母亲甚至联手儿媳孔德歧,阻止茅盾支付离婚费用,彻底让他的承诺成了空话。

秦德君已经等得身心俱疲,在一次深感绝望的时刻,她吞服了药,试图用死亡来解脱自己。

幸亏被及时救治,才避免了悲剧的发生。

秦德君的心理阴影并没有消除,继续写信给茅盾,希望挽回这段感情,茅盾却在收到信后,拒绝回应,甚至撕毁了信件。

他否认了这段,经充满希望的关系,转身投入了家庭的怀抱。

茅盾晚年的回忆录《我走过的道路》里,他明确要求儿子韦韬删,除所有与秦德君有关的内容。

尽管茅盾没有直接,提及秦德君,他还是将这段历史,尽可能地“抹除”了。

最终,该书中仅提及了“在日本养病期间”的内容,简洁而且避重就轻。

这份回忆录,反映出传统文人,对伦理污点的深刻敏感,茅盾显然不愿让这段感情,成为别人指摘的焦点。

1985年,秦德君终于在《广角镜》上发表了,她的自述《我与茅盾的一段情》,公开了这段鲜为人知的爱情故事。

这篇文章一经发表,便引起了广泛的关注与争议。

一些人认为她不该公开这些往事,认为她不该把个人的痛苦与,情感暴露给大众。

更多的人开始关注茅盾的道德瑕疵,作为一个“模范作家”,他如何处理这段关系,让公众的眼光变得两极分化。

茅盾的形象一度受到了深刻的挑战,他仍然被视为文学巨匠,这段情感的曝光,让人们开始质疑他是否真的如他所写的那样,无愧于“革命文学家”的称号。

秦德君的晚年,依然生活在这段无法摆脱的阴影中,心灵深处,无法释怀。

他们的故事提醒着我们,任何爱情都可能受到社会、家庭以及个人承诺的种种阻碍和曲折。