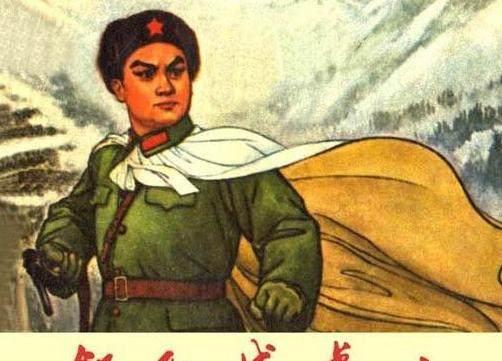

当年有人说样板戏的诞生就带着原罪,引起了京剧演员谭元寿的不满,他说:“项庄舞剑意在沛公!样板戏的好与坏不是几个人说了算的!”童祥苓也深情地感慨道:“时至今日,京剧作曲界中,能与样板戏相提并论者实属罕见。身为艺术从业者,对于艺术之事,我们绝不能违背良心。” 1986年的央视春晚上,耿其昌和李维康重唱《红灯记》选段,引起了海内外华人的广泛关注。此后,样板戏的选场、选段纷纷在各级媒体上亮相,并再次回到了大众文化生活的视野中。围绕着艺术精品还是艺术怪胎、情感评价还是政治评价等话题,文艺界分别展开了三次公开讨论:1986年邓友梅、刘长瑜和张贤亮等人的论争;1988年王元化和林默涵等人的争鸣;以及2001年陈冲和谭杰文对审美价值的辩论。 样板戏作为特定历史时期的产物,其艺术价值和文化影响力至今仍在引发讨论。很多人第一次接触样板戏时,都会被它激昂的唱腔和鲜明的舞台形象所吸引。那些耳熟能详的唱段,比如《红灯记》里"临行喝妈一碗酒"、《沙家浜》中"要学那泰山顶上一青松",即使过了几十年,依然能在街头巷尾听到有人哼唱。这种持续的生命力,确实很难用简单的"工具论"来解释。 从艺术形式上看,样板戏确实融合了中西方的表现手法。它保留了传统戏曲的程式化表演,比如虚拟化的动作、夸张的扮相等,这些都是中国戏曲几百年来积累的精髓。同时,它又吸收了西方戏剧的写实元素,舞台布景更加具象化,人物对白也更贴近生活。这种结合在当时是很有创新性的,给观众带来了新鲜的观赏体验。比如《智取威虎山》里杨子荣打虎上山的场景,既用了传统戏曲的虚拟表演,又加入了真实的舞台效果,让整个场面既保留了戏曲的韵味,又增添了现实感。 但样板戏最引人争议的,还是它强烈的时代色彩。不可否认,这些作品确实是为当时的宣传服务的。人物塑造非常脸谱化,正面人物必定高大完美,反面角色必然丑陋猥琐。情节发展也遵循固定模式,最终必定是革命力量取得胜利。这种处理方式虽然简单直接,却也导致作品缺乏深度,难以展现人性的复杂性。就像《海港》里的方海珍,永远是一副大义凛然的模样,观众看不到她作为普通人的喜怒哀乐。 有趣的是,尽管有这些明显的缺陷,样板戏还是在民间保持着旺盛的生命力。这背后有几个原因:首先是它的音乐确实好听。那些唱段旋律优美,朗朗上口,很容易让人记住。其次是它的情感表达非常直接,爱憎分明,容易引起共鸣。最后,对很多中老年人来说,这些戏还承载着他们的青春记忆。就像现在年轻人追星一样,当年也有人会模仿李玉和的发型,学杨子荣的做派。 如果拿样板戏和传统戏曲比较,会发现它们都追求"大团圆"的结局。传统戏里,窦娥冤死后要六月飞雪,赵氏孤儿大仇得报;样板戏中,革命者也总能战胜敌人。这种处理其实反映了中国人特有的审美心理——希望在艺术中看到理想对现实的超越。现实生活可能充满无奈,但在戏台上,善恶终有报,正义总能战胜邪恶。这种心理需求,恐怕是样板戏至今仍受欢迎的重要原因。 从创作背景来看,样板戏大多改编自已有的现代戏剧作品。比如《白毛女》原本就是解放区时期创作的歌剧,《红灯记》也脱胎于早期的革命题材话剧。改编过程中,创作者们对原有作品进行了大刀阔斧的修改,使其更符合当时的政治要求。这种改编不是简单的修修补补,而是从剧本结构到人物塑造都进行了重新设计。最明显的变化就是强化了斗争的主题,突出了英雄人物的形象。 在艺术表现上,样板戏确实体现出现代主义的特点。它打破了传统戏曲的一些程式,加入了更多写实的元素。舞台布景不再像传统京剧那样简单抽象,而是追求真实感。比如《智取威虎山》里就有真实的雪山布景,《红灯记》中的铁路工人形象也力求贴近现实。音乐方面也进行了革新,传统戏曲的板式被简化,加入了更多现代音乐的旋律。这些改变让样板戏看起来更"现代",更容易被当时的观众接受。 在结构安排上,样板戏普遍采用"开端—发展—高潮—结局"的经典模式。以《红灯记》为例,前两场交代背景,中间七场展开矛盾,最后两场解决问题。更值得注意的是,这种大结构里还套着小循环。几乎每个重要情节都遵循"接受任务—遇到阻碍—解决问题"的套路。比如李玉和接应交通员那段戏,先是顺利接头,然后遭遇敌人,最后化险为夷。这种重复的结构设计,就像音乐中的主旋律不断再现,强化了主题表达。 时至今日,样板戏已经成为一个历史名词。但它留下的影响还在,比如它对传统戏曲的改革尝试,它对中西艺术手法的融合探索,都值得后人思考。当然,它的教训也同样深刻——当艺术创作被政治要求束缚得太紧,就难免会失去应有的活力和深度。这些经验教训,对今天的文艺创作仍有借鉴意义。