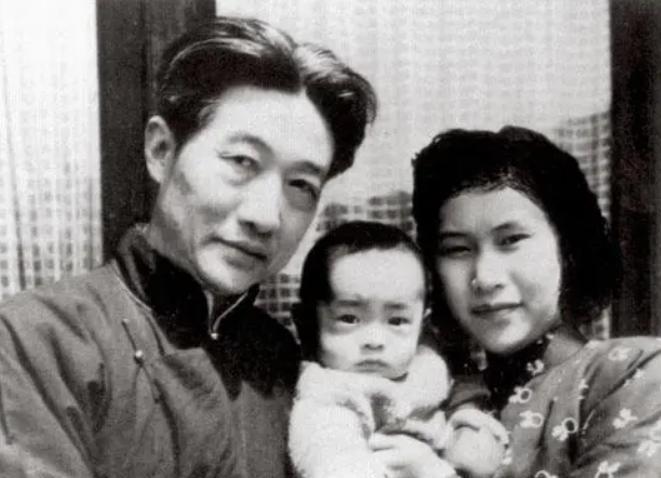

1944年夏末,徐静斐去探望生病的父亲徐悲鸿。她发现继母廖静文吃的是父亲剩下的饭菜,晚上睡在冰冷的水泥地上,顿时不解地思忖着:“父亲每个月工资就有300大洋,她怎么会这样?” 徐静斐绕着屋子转了两圈,发现徐悲鸿卧房里明明摆着空床架。 她后来才从父亲嘴里得知,廖静文把家里钱袋子看得比命还紧。 三百大洋到月底能剩下二百五,全填进了颜料铺子、裱画作坊,还接济着七八个穷学生。 徐悲鸿那些年身子骨不硬朗,三天两头犯心口疼,廖静文怕自己翻身吵着病人,干脆抱铺盖睡地板。 这日子过得比胡同口拉黄包车的还寒酸,可徐静斐渐渐咂摸出滋味来。 她生母蒋碧薇当年闹离婚要钱要画那股子狠劲,跟眼前这个啃冷馒头守夜的继母比起来,真是一个天上一个地下。 蒋碧薇跟徐悲鸿掰扯了二十来年,最后揣着百万分手费和百幅真迹改嫁张道藩,留下徐家兄妹对着空落落的画室发愣。 廖静文进门这些年,确实把徐家上下收拾得熨帖。徐悲鸿肺病发作咳得整宿睡不着,她就整宿守在边上递水捶背。 家里来客商买画,她能把价钱咬得死紧,转头却白送颜料给美专的穷学生。 徐静斐有回撞见继母在当铺门口徘徊,怀里抱着陪嫁的玉镯子,那是要换钱给徐悲鸿抓进口药。 1945年开春,法院判决书下来那日,徐悲鸿在离婚协议上按手印按得指头泛白。 转头看见廖静文在院子里晒画稿,阳光漏过老槐树洒在她蓝布衫上,这个五十岁的画家突然红了眼眶。 后来徐静斐听家里老保姆念叨,那天夜里父亲伏案画了整宿,天亮时完成的水墨画上题着"相濡以沫"四个字。 日子紧巴归紧巴,倒也有滋有味。徐静斐周末从学校回来,常见父亲教廖静文鉴赏古画,继母握着放大镜看得认真,鼻尖都快贴上绢布。 有回徐悲鸿突发奇想要吃苏州松子糖,廖静文顶着大雪跑遍四九城,最后在西单牌楼底下找着家南货铺子。 这些零零碎碎的暖意,慢慢把徐家老宅子里的冰碴子捂化了。 好景撑到1953年就见了底,徐悲鸿脑溢血栽倒在画案前,廖静文冲到协和医院求人抢救,把家里存折押在收费处。 最后半年光景里,这个三十出头的续弦夫人瘦得脱了形,白天在病床前念报纸,晚上就着走廊灯补徐悲鸿穿破的羊毛衫。 徐家兄妹劝她顾着点自个儿身子,她总说"先生笔墨还没收拾利索呢"。 等徐悲鸿真走了,廖静文干了两件大事:先把1200多幅画作、1000多件藏品打包捐给国家,连徐悲鸿最宝贝的《八十七神仙卷》都没留;接着把徐家老宅改成纪念馆,自己搬进后院十平米小屋。 徐静斐看着继母吃咸菜喝稀粥,却给美院学生塞饭票,终于明白父亲当年说的"心中有秤"是啥意思。 后来特殊年月里,有人要把徐悲鸿画作当"毒草"烧,廖静文半夜翻墙进库房,把《愚公移山》裹在油布里埋进菜窖。 等风波过去,她又张罗着给徐悲鸿出全集,七老八十的人天天跑印刷厂校稿。 徐静斐退休后常去纪念馆帮忙,有回瞥见继母对着徐悲鸿照片抹眼泪,手里还攥着半块没啃完的硬面饽饽。 这廖静文也真是个奇女子,2003年她把自己存的徐悲鸿书信捐了个干净,转头把退休金全捐给贫困生。 活到九十岁那年,记者问她这辈子图个啥,老太太拄着拐棍笑:"守着这些画,就像他还活着似的。" 徐悲鸿纪念馆墙上的老照片里,她永远穿着那身洗得发白的蓝布衫,倒是应了徐静斐说的那句话,有些人把日子过成诗,有些人把诗揉碎了过日子。 信息来源: 人民美术出版社《徐悲鸿年谱》