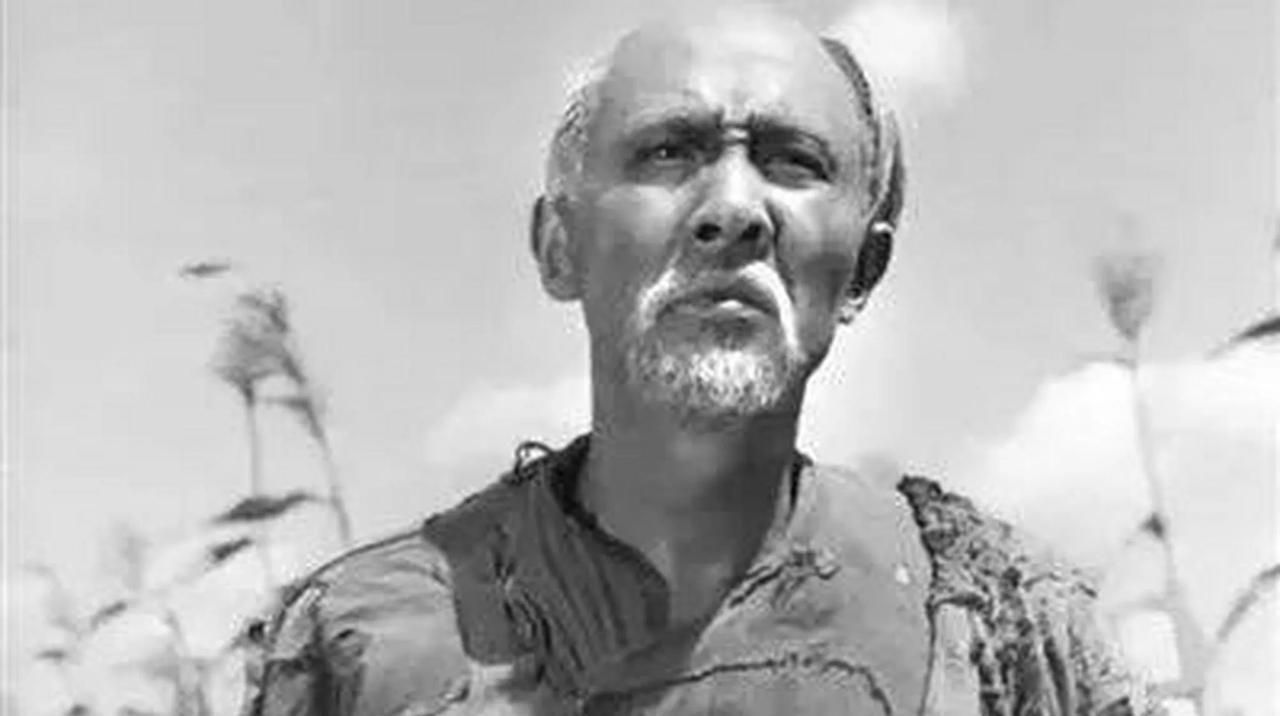

1888年,山东一乞丐讨饭28年,终于攒下230亩田、3800吊钱,接着盖了一座大房子,谁料,他跑到穷人家里,挨家挨户跪下磕头:“求求你跟我走吧,我什么都包,还帮你干活。” 这个乞丐叫武七,出生于1938年。武七家庭贫寒,7岁就失去了父亲,跟着母亲乞讨。但是每次乞讨路过学校的时候,武七都会在门口站一会儿,因为他羡慕里面读书的孩子,他想想去读书。 可是眼下的他只是一个乞丐,他有什么读书呢? 随着年龄的增长,武七结束了乞讨的生活,去大户人家当佣人,干完三年后,主家欺负他不识字,就克扣他工钱,武七不服与他们理论,他们装无赖还把武七打了半死。 这个时候的武七更加认识到识字的重要性,他发誓以后一定要办一所学校,专门收像他这样的穷人去读书。 一旦有了目标,原本被打得口吐白沫的武七精神头好了起来。 1859年,21岁的武七开启了自己的乞讨之路,他穿着破旧的衣服,蓬头垢面,去很多地方乞讨,每次乞讨得来的好东西,他都会想方设法换成钱攒起来,最不好的东西留给自己吃。 这个时候,他心里只有一个想法,就是办学校。 为了能获得更多的钱,武七还把自己扮成小丑,表演各种才艺。不仅如此,为了得到钱,武七还做了很多事情,比如缠线头,去有钱人家打短工,给人家唱自己编的歌谣。可以说,只要是能挣钱的事,武七是一个也不放过。 就这样,经过几年的打拼,武七终于攒够一些钱。 但是他开始发愁了,因为他没有固定的住所,钱也没地方存放,思来想去,武七决定放到举人杨树坊家里,因为这个人为人正直名声在外。 本来杨府的下人见他是乞丐,不愿意搭理他,但是武七直接在杨府门口跪了两天,人家才让他进去。杨树坊得知武七的来意后,非常感动,他表示要帮助武七办学校。 49岁那年,武七终于积攒了230亩地,3800多吊钱,这些钱在当时来说已经是非常富有了,但是武七依然继续做乞丐筹钱。 过了一段时间,武七觉得办学的势力成熟了,他就找到杨树坊提出办学,不过,杨树坊建议他先娶妻,武七缺说“不娶妻,不生子,修个义学才无私”。 1888年,武七花了4000吊钱,建了第一所义学,学校建成后,他挨家挨户去穷人家里下跪,跪求他们把孩子送到义学读书,还说只要孩子们去上学,他会帮他们干活。最终他收了50余名学生。 每次开学,武七都要先拜老师再拜学生。而且宴请老师时,他都是请当地有头有脸的人物陪着,自己则站在门外,等他们吃完饭后,武七吃剩饭。 平时学生们上课,武七经常过来观看。有老师不好好教课,他跪拜他们,让他们绝望,对于教课好的老师,他跪拜感谢。对于不好好学习的学生,他依然跪拜他们,请他们好好学习。 之后的几年里,武七又办了两所义学。 后来,山东巡抚张曜得知武七的义行,下令免征义学田钱粮和徭役,还亲自接见了他,并给他取名武训。同时奏请光绪帝颁以“乐善好施”的匾额。 武训不仅办义学,而且还是一个乐善好施的人。当他得知一个寡妇为了养活婆婆,把自己身上的肉割给婆婆吃,他非常感动,就送给这个寡妇十亩地。他遇到有困难的人,是一定要帮助的,借钱也要帮,而且还不要别人的回报,更不要别人还钱。 1896年,武训去世。临终前,他听到义学里孩子们的读书声时,还欣慰的笑了。 武训出殡当天,为他送行的人人山人海,哭声震天。 1903年,山东巡抚衙门为武训修葺了陵墓、建造了武训祠,并立碑为纪。 辛亥革命以后,人们对武训先生的行动及精神推崇备至,武训获得了更为广泛的赞誉。 1934年,临清县武训小学发起了武训九十七周年诞辰纪念活动。 1945年12月,陶行知等人在重庆兴起了纪念武训诞辰一百零七周年活动。 后人对武训的纪念活动远不止这些,武训办义学的精神和行动让后人尊重和感动。 武训自从有了办学的想法后,他用了三十年的时间来实现自己的理想,无论受到多大的磨难,他始终不忘初心,坚定的一步步迈向他的目标。 我们在生活中,也要有武训的精神,一旦定了目标,就要向目标努力,即便遇到再大的困难,也不退缩,这样才会有成功的那一天。