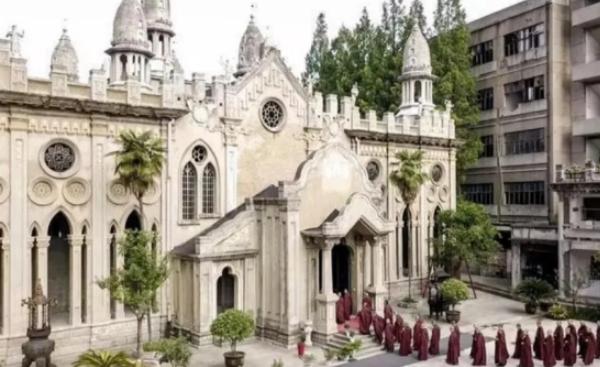

武汉市区里有一寺院,寺内居住着50多位尼姑,最年轻的仅20岁。这就是当今很火的网红寺庙——古德寺。 在武汉这座充满烟火气的城市里,藏着一个让人又爱又恨的地方——古德寺。说起这座寺庙最近几年的走红,还真得从一个听起来有些荒诞的传说说起。 "一去寡三年",这五个字如今在网络上传得沸沸扬扬。年轻人们在小红书上分享着自己的"受害"经历:有的情侣去了古德寺之后没多久就分手了,有的单身狗去了之后脱单更是遥遥无期。这个传说传得神乎其神,仿佛古德寺里真的藏着什么神秘力量,专门跟大家的感情生活过不去。 其实,就在三年前,古德寺还只是汉口江岸区工农兵路巷子里一座默默无闻的小尼姑庵。那时候知道它的人寥寥无几,除了附近的居民偶尔会来上个香,几乎没什么外人会专程跑来。寺庙里住着五十多位尼姑,最年轻的才二十出头,她们每天按时诵经、打扫庭院,过着与世无争的清净日子。 然而,网络时代的传播力量真是不可小觑。几个小红书用户无意中发现了这座建筑风格独特的寺庙,拍了几张照片发到网上,没想到瞬间就火了。特别是当"一去寡三年"的传说开始在网上流传后,古德寺彻底成了网红打卡地。 现在的古德寺可热闹了。每到周末,工农兵路的这条小巷子里就人潮涌动,年轻人们拿着手机排队拍照,有的是专门来验证传说的真假,有的纯粹是为了猎奇。寺庙也很会营销,专门设立了几块时尚的打卡牌子,配合着游客们的拍照需求。 最有意思的是,寺庙里的尼姑们对这种突如其来的热闹倒是很淡定。她们依然按照自己的节奏生活,早课、午斋、晚课,一切照旧。有时候看到年轻游客们在院子里自拍,她们也只是淡然一笑,继续忙自己的事情。这种古老修行与现代网红文化的碰撞,形成了一道独特的风景线。 说到古德寺的建筑,那真是让人眼前一亮。圆通宝殿是整个寺庙的核心,远远看去就能感受到它的与众不同。这座建筑融合了缅甸阿难陀寺的神韵、中国古典建筑的格局、古希腊神庙的柱廊、哥特式教堂的尖塔,甚至还有伊斯兰清真寺的元素。最神奇的是殿顶的九座佛塔,无论你从哪个角度看,最多只能看到七座,这与道教的北斗九星、七显二隐的说法不谋而合。 站在今天的古德寺里,很难想象这里曾经历过怎样的血雨腥风。时间倒回到1912年4月13日那个春日,孙中山先生身着长袍,缓缓走进古德寺后院的菜园。那里埋葬着一千多具革命军战士的遗体,青草已经长出,覆盖了那片特殊的土地。孙中山默默地站在那里,向这些为共和而死的无名英雄致敬。 这一幕的背景,要追溯到辛亥革命时期那场惨烈的阳夏保卫战。当时的古德寺一带成了最初的战场,枪炮声日夜不息。昌宏大和尚看着窗外飞来的流弹,心中五味杂陈。作为一个出家人,他本该远离这些杀戮,但面对满地的伤员和尸体,他做了一个决定——救人。 昌宏大和尚带着寺里的僧众,冒着枪林弹雨冲进了战场。他们没有武器,只有一颗慈悲心。僧袍在风中飞舞,他们就这样在硝烟中抢救伤员,收殓遗体。一具,两具,十具,一百具……最终,一千多具革命军战士的遗体被安葬在寺庙后院的菜园里。那些日子里,古德寺就像个临时医院,也像个临时停尸房,到处都是血腥味和药味。 战争结束后,古德寺里又多了一群特殊的住客——那些失去父母的革命军遗孤。昌宏大和尚把他们都收留了下来,教他们读书写字,教他们做人的道理。从此,诵经声中夹杂着孩子们的读书声,这座寺庙变得更加温暖。 正是因为古德寺在革命中的这些义举,民国政府对它格外礼遇。1914年,时任中华民国副总统的黎元洪亲自提起毛笔,写下了"古德寺"三个大字。这块牌匾至今还挂在寺庙里,见证着那段特殊的历史。古德寺也因此从一个简陋的茅蓬,一跃成为民国时期的"共和首寺"。 时间再往前推,古德寺的故事要从清光绪三年(1877年)说起。那时候,一个叫隆希的游方僧云游到了汉口石古墩,也就是现在的黄浦路一带。这里当时还很荒凉,隆希看中了这块地方的清静,就搭了个茅草棚子,开始在这里修行。他管这个小道场叫"古德茅蓬",这就是古德寺最早的雏形。 后来,归元寺的昌宏大和尚接手了这里。这位大和尚很有想法,他在这里推行丛林制度,也就是规范化的寺庙管理模式。在他的经营下,原本只有几间茅草房的小茅蓬变得越来越兴旺,十方的僧众都愿意来这里挂单。 1921年秋天,古德寺开始了历史上最大规模的一次改建。这次改建用了整整十三年时间,把原来的大雄宝殿改建成了现在的圆通宝殿。工匠们精雕细琢,把各种建筑风格巧妙地融合在一起,创造出了这个建筑奇迹。