朱元璋的陵墓地宫是镶嵌在掏空的山体中,而且明孝陵地下有两种岩层 1999年的一个寒冬,南京城里流传着一个重大消息:南京市文物研究所联合江苏省地震工程研究所和中山陵园管理局,通过现代科技手段终于确认,明太祖朱元璋的墓室,就藏在紫金山南麓明孝陵背靠的独龙阜玩珠峰地下数十米处。这一发现,让持续六百余年的历史悬案似乎有了答案。 然而,当人们欢欣鼓舞,期待亲眼目睹这六百年之谜的真相时,专家们却给出了另一个令人遗憾的结论:由于经济和科技条件所限,朱元璋陵墓在二十年内无法进行挖掘。这层新的面纱,反而让明孝陵的秘密变得更加神秘莫测。 明孝陵的地宫结构,与中国传统帝王陵墓有着本质的不同。通过现代探测技术发现,朱元璋的陵墓不是像秦始皇陵那样从山顶向下挖掘,而是采用了横向凿山的方式。这种独特的设计,成为明孝陵六百年来未被盗掘的第一道防线。无论盗墓者如何在山顶挖掘,都无法触及到横向开凿的地宫,这是朱元璋防盗墓的智慧结晶。 明孝陵地下的防盗系统还不止于此。专家们通过勘探发现,墓道并非设置在陵墓的正中轴线上,而是偏左约二十米处。这种看似不符合中国传统建筑对称美学的设计,实则是朱元璋的又一防盗奇招。即使盗墓者找到了入口,也会被墓道的偏移设计所迷惑。 更令人惊叹的是封土下方发现的大量鹅卵石。这些人工堆积的鹅卵石形成了类似"积石积沙墓"的结构。若有盗墓者挖开封土,内部的鹅卵石会随即坍塌,不仅能填补盗洞,还能将入侵者困在其中,让他们插翅难逃。 这些精妙的设计得到了历史的验证。明孝陵虽然在清代咸丰年间遭受战火,地表建筑几乎毁于一旦,但地下墓宫却完好如初,未曾被人闯入。而关于朱元璋下葬的传说却一直流传不断。南京古时有民谣:"南京有三怪,龙潭的姑娘像老太,萝卜当作小菜卖,十三个城门抬棺材。"相传朱元璋下葬时,南京十三座城门同时出棺,形成一个"迷魂阵",让人不知道哪一具才是真正的朱元璋灵柩。 直到近年,航拍技术揭示了明孝陵惊人的秘密——整个皇陵布局竟然是北斗七星的形状!"下马坊"、"大金门"、"望柱"、"棂星门"、"五龙桥"、"享殿"和"宝城"分别对应着北斗七星的七个点位,构成了"勺头"、"勺身"和"勺柄"。农民出身的朱元璋,在为自己建造最后居所时,竟巧妙地将天象与地理完美结合,实现了"天人合一"的古代理念。 选址故事本身就充满传奇色彩。相传朱元璋带着精通风水堪舆之术的刘伯温,以及开国功臣徐达、汤和前往钟山一带"寻龙点穴"。几人各自将选中的地点写在纸条上藏在袖中,回宫后取出一看,竟然不约而同都选择了"独龙阜"。这种不谋而合,似乎是冥冥之中的天意安排。 而独龙阜为何如此特别?南京文物局研究专家王引解释说,所谓"独龙阜",是钟山的龙脉所在,由此逶迤直下,到玩珠峰即止步,此处正是明孝陵地宫所在的"宝城"。站在"明楼"中轴线上南望,风和日丽之时,能看到40华里外的江宁县东山,那隐约可见的土山头,就是"龙"所玩取的"宝珠"。这种景观的巧合,被视为风水上的绝佳之地。 朱元璋的陵墓还在建筑上有了重大创新。他一改以往方形墓冢的传统,采用了圆形设计。这种改变并非任性,而是出于实际考量。北方帝陵多位于气候干燥地区,而南京地处江南,雨水充沛,圆形墓冢有利于雨水排放,防止渗水破坏地宫。 神道的蜿蜒设计也打破了传统。本来按照惯例,神道应该笔直向前,但朱元璋却命令保留东吴大帝孙权的墓葬,这迫使神道不得不绕行。传说中,当工程总监李新向朱元璋报告神道必须穿过梅花山,孙权墓需要迁走时,朱元璋考虑再三后说:"孙权也是一条好汉,留下来给我看守山门吧!" 这一决定看似尊重前朝帝王,实则暗藏玄机。一方面,朱元璋担心开挖梅花山会破坏独龙阜的"龙脉";另一方面,保留梅花山作为屏障,能使神道曲折深长,增添神秘感。更巧妙的是,这一改动使明孝陵整体呈现出北斗星的形状,应验了朱元璋当年作为游方僧时所作的诗句:"天为帐幕地为毡,日月星辰伴我眠。" 在陵寝的设计上,朱元璋开创了"前朝后寝"的格局,模拟了生前宫殿的结构。同时,他建立了完善的排水系统,利用天然水系设置了外御河、内御河及宝城御河三道由东向西的水道,通过御桥在空间上实现连接,使整个陵区和谐统一。 神道上的石刻也是明孝陵的艺术瑰宝。六种石兽:狮子、獬豸、骆驼、象、麒麟、马排列两侧,每种各两对,共二十四件。这些石兽体型巨大,以象为最,重达八十吨。当年为了将石兽运至明孝陵,工匠们冬季在路面上洒水结冰,再用粗大的竹木作滚轴,靠人力推动完成运输,可见工程之浩大。 这些设计不仅确保了朱元璋陵墓的安全,更为后世帝陵树立了标准。明孝陵的形制影响了此后明清五百余年的二十多座帝王陵墓,成为中国历史上帝王陵墓建筑的一个重要里程碑。

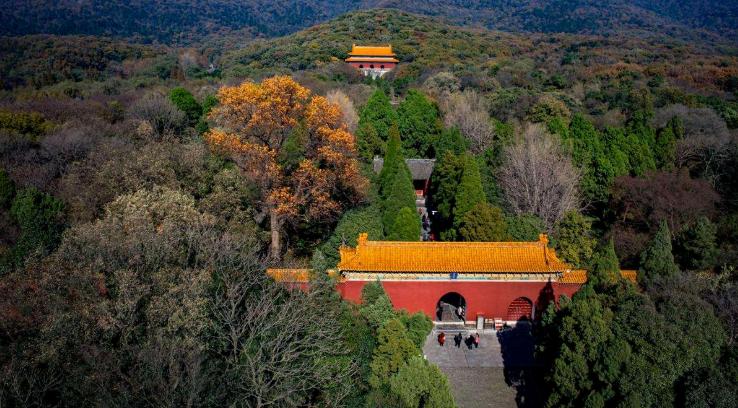

评论列表