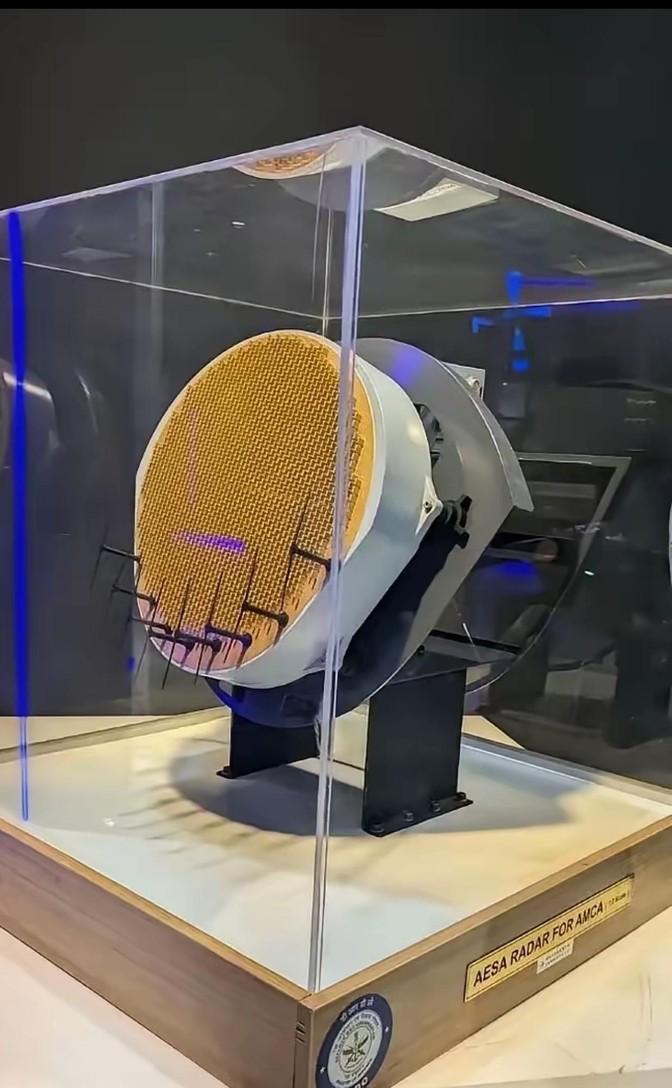

俄专家:印度用中国的技术瞄准中国! 印度这次推出的氮化镓雷达确实有点东西。950毫米天线,2500个GaN基收发模块,探测能力在复杂环境下都能硬刚,印度空军靠它狠狠刷了一波存在感。印度媒体吹得那叫一个响,说这是自力更生的巅峰。可尴尬的是,这雷达的关键材料——镓,离不开铝生产的支持。而印度的铝产业呢?十年来产量从30万吨蹦到400万吨,靠的是中国出口的铝电解设备和技术。数据摆那儿,印度铝业75%的技术根子在中国,这“自主研发”听起来是不是有点打脸? 技术这东西,没国界,但用起来可就五味杂陈了。印度铝业能起飞,中国工程师功不可没。设备调试、技术指导,中国的身影无处不在。可谁能想到,这些技术兜兜转转,变成了印度军事项目的“助推器”。这就好比你卖了把刀给人切菜,结果人家拿去练飞镖,还瞄准了你家窗户。全球供应链就是这么奇妙,你中有我,我中有你,可一旦掺上地缘政治的味儿,就有点不是滋味了。 中印关系本来就挺微妙,一边经济上你侬我侬,一边军事上暗戳戳较劲。印度靠中国技术搞出雷达,摆明是想在军事上硬起来。可中国也不是吃素的,2025年6月直接收紧铝电解设备出口政策,审批卡得死死的。印度铝生产链立马受挫,雷达项目也跟着晃了晃。这招釜底抽薪,逼得印度不得不另寻出路,要么找新供应商,要么自己憋大招。中印这场博弈,技术成了双方手里的牌,谁也不敢轻易松手。 俄罗斯军事分析师亚历山大·伊万诺夫可不是吃瓜群众。他盯着印度雷达项目和中国技术出口的数据,愣是挖出了这层“印度用中国的技术瞄准中国”的深意。他的文章一发出去,国际上炸开了锅。伊万诺夫说得在理,技术本身没啥好坏,可用在哪儿、怎么用,直接决定了国家间的战略格局。他的观察就像放大镜,把中印关系里的猫腻照得清清楚楚。 印度国防研究与发展组织的拉杰什·库马尔博士,算是这场技术依赖风波里的关键人物。他领着团队没日没夜地搞研发,知道雷达项目对印度军事现代化的分量。可中国一收紧出口,他就得面对现实:要么赶紧找到替代方案,要么加速本土技术研发。压力山大,但他没退缩,硬是带着团队往技术自立的路上冲。这份坚持不容易,但也说明印度在这场博弈里,不甘心老靠别人。 中国铝业技术研究院的李明,是另一边的代表人物。得知自家技术被印度用在军事项目上,他心里估计五味杂陈。技术出口本来是为了赚钱、搞合作,谁想到还给自己埋了个雷。他开始反思,觉得以后得掂量掂量技术输出的后果。跟同事们一合计,干脆推动更严格的出口评估,别再让技术“跑偏”。这反应挺接地气,谁也不想好心办了坏事。 印度政府也不是傻子,技术依赖的短板暴露后,立马加大了对本土研发的投入。DRDO的资金多了,实验室里灯火通明,大家都在憋着劲儿搞国产GaN模块。虽然现在进展慢得像乌龟爬,但每往前挪一步,都是往“自立”靠拢的证明。政府还推了一堆计划,想把国防制造的命脉攥在自己手里。说白了,印度不想再被卡脖子,但这路不好走,得多熬几年。 中印这对邻居,经济上离不开,军事上又防着对方。技术依赖这事儿一闹,估计以后双方都会更小心眼儿。中国在出口上多设几道坎,印度在自立上多下点功夫,短期内可能有点冷战味儿。但斗归斗,经济联系那么深,谁也不会轻易翻脸。这博弈还得继续,技术就是双方手里互相掂量的砝码。 这事儿不光是中印的热闹,全球都得照照镜子。技术依赖和国家安全这对矛盾,谁都跑不掉。美国、欧洲也盯着呢,琢磨着咋在技术合作里别吃亏。印度的雷达项目,既是成功也是教训,提醒大家全球化这趟车不好开,既得搭上风,又得防着翻车。未来的技术格局,估计会更谨慎、更算计。