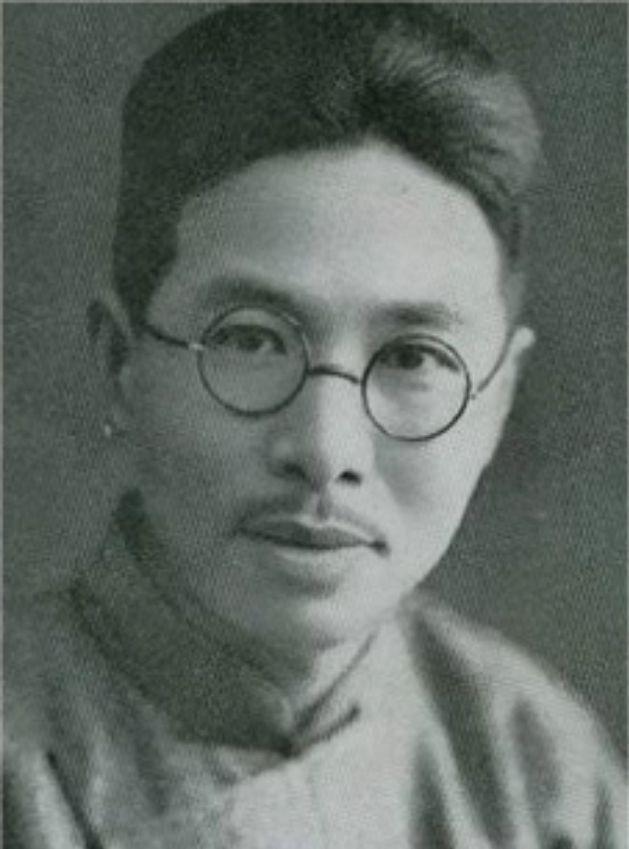

1936年,北大教授陈西滢冲进外国同事的房间,看见了妻子凌淑华衣衫不整地坐在床上。他神色镇定,给了妻子两个选择,让其一声不吭回了家。 如果您喜欢我们的内容,麻烦顺手点击一下右上角的「关注」,方便日后随时参与讨论、分享观点,感谢您的支持呀! 1936年的武汉大学校园,春天比往年要闷热些。陈西滢的身影出现在文学院外,步伐比平常更急。 彼时,他是国内最早的英美文学博士之一,从小在无锡长大,青年时代远赴英伦留学,毕业于爱丁堡和伦敦大学。归国后,受胡适、徐志摩举荐入北大任教,还在《现代评论》主编“闲话”专栏,以犀利文笔和鲜明观点在新文化圈内留下浓重一笔。 他的夫人凌淑华,广东书香世家出身,幼承庭训,才华出众。早年毕业于燕京大学,20岁时已在文学杂志发表小说、诗歌。1924年泰戈尔访华,她主持茶会,落落大方,泰戈尔称赞其“诗意而美丽”。徐志摩一度倾慕于她,两人曾有短暂情愫。那场风波后,凌淑华在陈西滢的守护下,收获安稳的婚姻,被文人们称为“最让人羡慕的佳偶”。 婚后,陈西滢调武汉大学任文学院院长,凌淑华随夫赴任。生活看似平静美好:陈西滢做学问、教书,凌淑华则在家中写作,举办沙龙,与丈夫同道中人常有往来。 然而,表面的温和掩不住深处的隔阂。陈西滢性格理性、偏重原则,对家务和生活讲求秩序,更强调规矩。他常认为妻子“文学太闺阁,缺少气度”,不吝批评。凌淑华虽然柔和,但骨子里带着坚持与倔强。她曾想在武大任职,被陈西滢以“避嫌”为由挡下:“院长夫人不宜在同一所学校出头。” 她的文学创作受限,婚姻生活变得单调。渐渐地,夫妻两人虽住在同一屋檐下,心却各有忧愁。 1935年春天,英国青年朱利安·贝尔受邀来武大任教。朱利安是剑桥学者,家世显赫,长相英俊,气质温和,极富诗人气质。凌淑华被他的幽默、热情所吸引。两人因英文诗歌、艺术观念而谈得投机,常在校园散步、共读诗文,夜里更常以文学为名互通心声。 这段友情,很快超越了普通同事。朱利安主动表达心意,凌淑华也在与丈夫间的冷淡与朱利安的热情里,找到久违的理解。外界的风言风语在校园里渐渐传开,但大多数人仍将此当作中西文化交流的“佳话”。 1936年初夏,一次偶然的午后,陈西滢在朋友提醒下,心生疑窦。他匆匆赶到朱利安宿舍,推门时,见到的是妻子衣衫不整地坐在床沿,神情慌乱。 此刻,气氛僵硬到了极点。屋外阳光炽烈,屋内沉默如铁。陈西滢盯着妻子与朱利安,脸上却没有歇斯底里的愤怒,只是缓慢地、极度克制地问凌淑华:“你只有两个选择——回家,或者,我们就此结束。” 一句话里没有大吵,也没有求饶,反而更让人心惊。凌淑华沉默良久,低下头,没有做任何辩解,也没再多说一句话,最后还是跟着陈西滢回了家。 回家后,夫妻之间再无争执。陈西滢选择沉默,不追问、不惩罚,不提过去,也不提将来。只是对外一律保持“家庭和睦”的体面。武大流言渐止,朱利安因舆论压力和英国亲人劝导,最终选择返回剑桥。 事件之后,表面上的风波平息了。陈西滢依然在学术圈奋斗,先后担任武大、伦敦、巴黎多所高校的教授或驻外代表;凌淑华则更加专注文学创作,在英文世界出版自传、小说,还多次举办画展。 然而两人的关系已发生根本转变。此后多年,他们虽未正式离婚,却各自生活,几乎不再交心。两人女儿成年后曾回忆,父母“永远礼貌,却再无情感波动”。 1946年后,陈西滢赴欧洲任驻联合国教科文组织代表,定居伦敦。1966年退休后一直侨居异国,晚年身边无人,1970年去世时,只有两位老友相送。凌淑华则旅居新加坡、英国,最终归国,1990年在北京去世。她一生都保有温柔、坚韧,也始终没再婚。 两人一生,才名、家世、经历都足够让人羡慕,却没能真正互为归宿。那些年里,陈西滢用“规矩”与“克制”捍卫婚姻的体面,却留下一段名存实亡的结合。凌淑华追求文学自由和个人情感,但那一次“回家”的选择,注定了此后几十年心里的孤岛。 他们的人生,没有戏剧化的撕裂,也没有令人唏嘘的翻案。只有理性和自尊带来的沉默,和余生里各自的孤独。或许,这正是那个年代,许多“体面家庭”背后不为人知的真相。 希望今天的内容能让你有所收获,关注我们,下次更新不踩空~ 有任何想法都可以在评论区告诉我,我们一起聊聊!