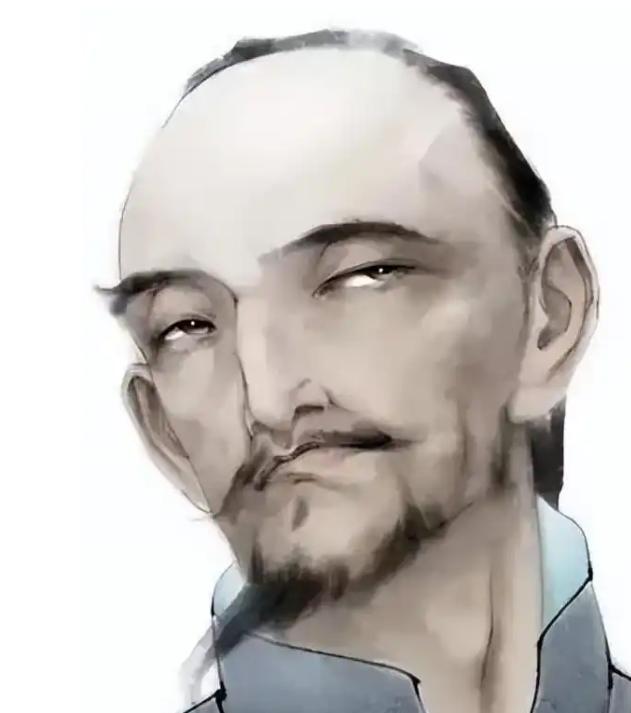

1661年,金圣叹被砍头时,他悄悄对刽子手说:“我耳朵里有200两银票,你先砍我,钱就归你了!”刽子手听后大喜,这买卖可干,手起刀落,刽子手赶忙捡起纸团,然而打开后,大惊失色! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1661年秋天,苏州刑场上聚集了大量百姓,人们都听说,今天要处决的是金圣叹,一个文人,一个敢说敢写的人。 他站在高高的刽子台上,身着长衫,面容清瘦,目光坦然,像是在面对一次普通的聚会,他的手脚被绑着,但从容中带着几分看透生死的淡定。 金圣叹没有哭喊,也没有挣扎,他低下头,轻声说了句话,靠近的人没听清,只见他靠近刽子手的耳边说了几句,刽子手是个满脸络腮胡的壮汉,听完话后,眼中闪过一丝贪念。 他点了点头,抓紧了手中的鬼头刀,百姓的喧哗声在这一刻低了下去,寒风掠过刑场,刽子手一刀下去,金圣叹的人头滚落在地,血洒了一地。 刽子手迅速蹲下身去,从金圣叹的耳朵里掏出两个小纸团,他打开第一个,纸上写着“好”字;再打开另一个,是个“疼”字。 那一刻,刽子手的脸色变了,他原以为是银票,却被耍了一道,他手里的纸轻飘飘的,但字却像是千斤重,台下人看着这幕,有人发出笑声,也有人低头叹息。 金圣叹出身平凡,自幼聪慧,读书时他不走寻常路,不喜八股文,偏爱批评小说,讲人性,说世情,他评点《水浒传》《西厢记》,言辞大胆,用笔触揭露人间百态。 少年时,他尝试参加科举,但屡屡不中,他的卷子总是写得不合规矩,有时连题目都不答正,惹得考官不快,乡人看他怪,也佩服他才,他在苏州讲学,学生众多,课堂如集市,座无虚席。 他对佛经也有研究,常常谈玄论道,偶尔扶乩写文,后来,因为一桩哭庙的事情,他被牵连入狱。 当时顺治帝去世,苏州文人聚在孔庙祭拜,有人说这不过是怀念旧朝,有人说是借机批评朝政,金圣叹在其中并不多言,但他的名字早就因文名传开,朝廷将他视为带头之人。 入狱后,他不改本色,别人忧愁度日,他却写评语、讲典故,狱卒都喜欢听他讲故事。 有人送饭送水,有人偷偷给他纸笔,他知道自己活不了,也不指望翻案,他将自己的评点稿交给朋友,交代后事。 临刑那天,他早已想好要用最后的方式给这个世界留下印记,他不是想骗谁,他只是想让那一刀来得痛快些,也想让这个粗鄙的行刑人知道,这文人不是任人宰割的牲口。 他用那两个字,表达了对死亡的认知,也留下了一个让人无法忘却的瞬间,事后,有人说这是一场讽刺,也有人说是金圣叹的告别。 无论是哪一种,他用他的方法说完了人生最后的话,不是长篇大论,也不是慷慨陈词,只是两个字,把痛写得如此直接。 朋友们在他的坟前放了他最喜欢的书,书页翻动,仿佛还能听见他在讲评一段文章,风吹过墓地,似乎也带着些笑意。 金圣叹没有留下显赫官职,也没有留下金银财宝,他留下的,是他的文字,是他对这个世界的理解,他的一生,从不循规蹈矩,直到最后一刻,仍不愿屈从。 纸团虽轻,字句如山,他活得真实,死得干净,他没有改变世界,却用笔写下了自己的世界,那一纸“好疼”,成了他送给时代最冷的一句回声。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:文摘报——金圣叹:至死都要幽一默