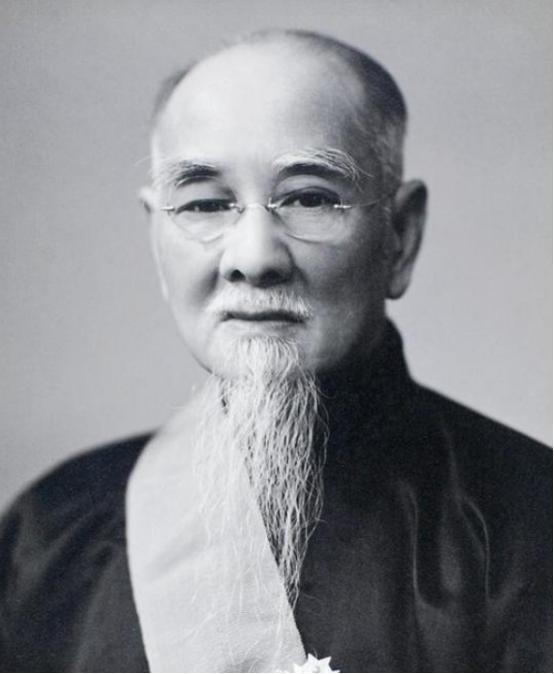

1936年,蒋介石在西安脱险后,在南京下飞机,何应钦第一个上去迎接,蒋介石却冷淡的绕开他走到一位老者面前,深深的鞠了一躬。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1936年12月26日,南京明故宫机场上空弥漫着寒意,军政人员排列两侧,等候蒋介石自西安返回,专机降落后,舱门开启,蒋介石缓步走出机舱。 何应钦身着军装,第一个迎上前,蒋介石没有多看他一眼,只是微微点头,随即绕过他的身侧,迈步走向另一位老人。 他在林森面前停下,低头深深鞠了一躬,林森也轻轻回礼,面容平静,现场气氛突然变得凝重,围观的军政要员彼此交换眼神,谁都明白这不是寻常的礼节动作。 几天前的西安事变,让整个南京高层一度陷入惊慌,蒋介石被张学良扣押,消息传来,主战主和两派立场分明。 以何应钦为首的军事派主张立即调兵西进,他们调动中央军、布置空军,提出要以最快速度攻打西安,逼迫张杨释放蒋介石,情报、作战方案迅速在军事部门流转,军令状也已经起草完毕。 林森没有在这些会议上发表慷慨陈词,他没有高声反对,也没有大张旗鼓地发通电,但他利用国民政府主席的身份签发一道手令,明确规定任何团级以上兵力调动必须经过主席批准。 这份手令使得调动部队行动被迫中止,林森的秘书曾将这份手令副本存入档案,成为事后回溯的重要凭据。 在外界看来,林森只是一个礼节性元首,实际权力有限,但蒋介石清楚,他的存在恰恰在关键时刻起到了稳定作用,林森在事变期间通过与第三方保持低调沟通,间接让外部势力施压于张学良,使西安事变走向和解。 他的秘书留下的日记中曾记载,有一晚林森在灯下审阅一封特殊来信,那封信来自周恩来,经由宋庆龄转交,林森在信末批了几字:“可以谈,” 苏联驻华大使也曾到访林森官邸,两人谈话未外泄,但第二天苏方就向延安传递了和平建议,这些事情都没有大张旗鼓地见诸报端,但蒋介石回南京前已通过秘报获知。 何应钦是蒋介石多年心腹,一直在军政系统中地位显赫,他对蒋介石的忠诚并未消失,但在西安事变中表现得过于急切,他的军事行动很可能使蒋介石陷入险境。 蒋介石对此心中有数,不发作、不指责,而是在机场用冷淡和鞠躬表达态度,林森以“无为”的方式,守住了局势,蒋介石以一个动作传递了政治立场。 林森晚年生活清淡,居所简朴,屋内没有陈设豪华物品,他不用高级汽车,平日出行只由一名警卫随行,秘书送来的礼品常常被退回,有时还附上手写便条。 林森从不参与权力斗争,他的生活方式也没有因职位改变,他拒绝亲属担任政府职务,始终坚持自己所说的“三不”原则,周围的人对他敬重但不亲近,因他不结党也不参与日常争斗。 西安事变后,蒋介石逐步调整人事安排,何应钦的兵权开始被分拆,原由其主导的军费预算遭到压缩,武器采购权交由新成立的资源委员会管理。 蒋介石提拔了一批温和务实的干部,陈诚、唐生智等人开始在关键位置出现,他们懂得节制,更能配合蒋介石巩固内部。 林森在政坛依旧不争不抢,他继续签署例行政令,照常出席官方活动,几年后,因车祸住院,蒋介石几次前往医院探望,林森去世时,蒋介石罕见亲笔撰写挽联,称其为“完人”。 送葬时,重庆市民自发前往悼念,万人空巷,林森生前从未谈及身后事,但留下遗愿,要求简葬,不设石碑,不留封号,墓地至今仍是一块不起眼的土丘。 那一鞠躬成为历史照片中永恒的一幕,蒋介石在林森面前低头,不是屈服,而是敬意,他敬的是林森的克制、沉稳和不动声色中的坚定。 林森用不争换来局势稳定,用安静赢得对手信任,历史记住了许多挥斥方遒的将帅,却难得记住一位不言不争的中正之士,那一鞠躬,是一段风云激荡中,最沉静的注脚。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:百度百科——林森