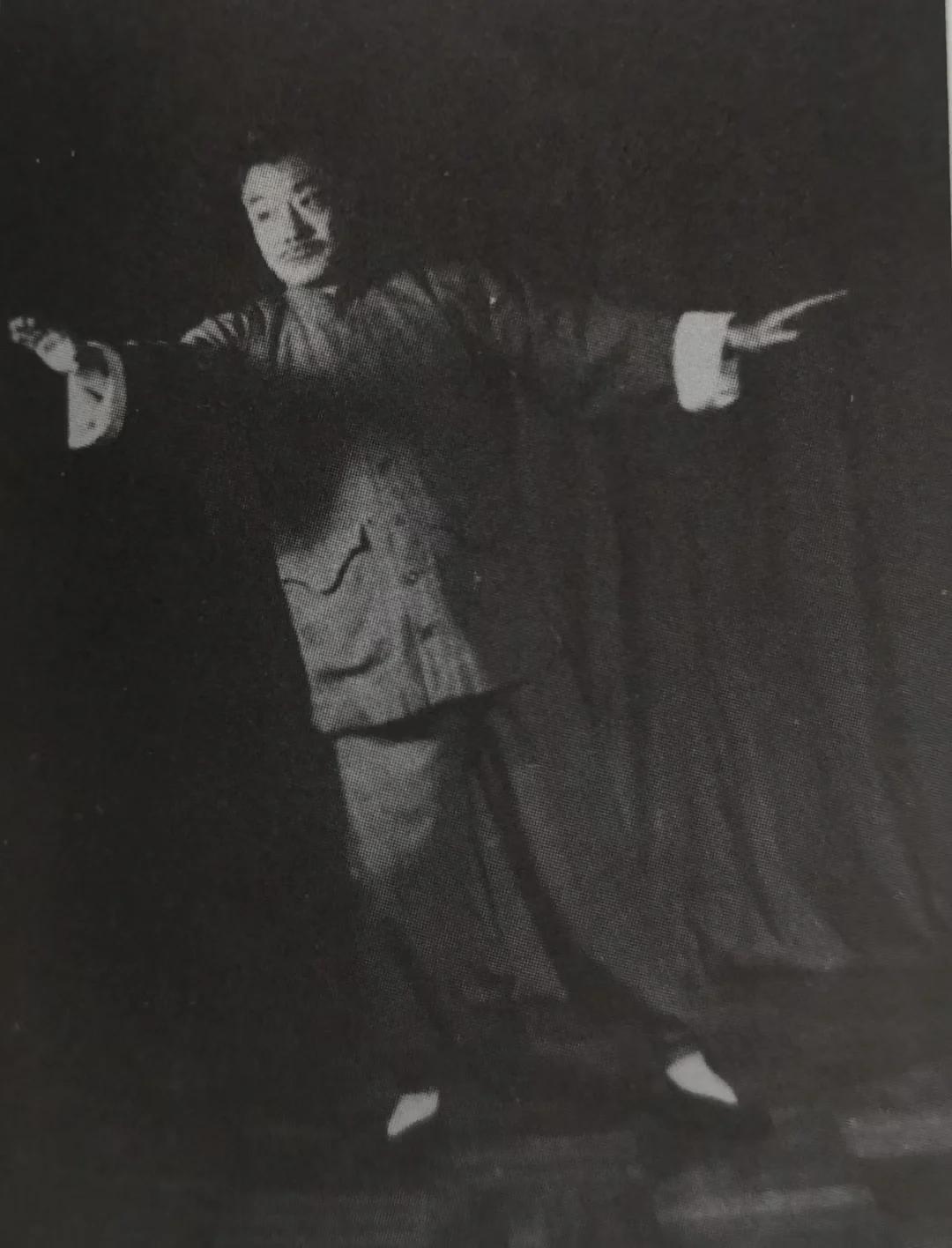

1954年,吴氏太极的代表人物吴公仪突然发报说:“从南到北,未逢敌手。”这份声明发出去以后,瞬间惹恼了无数的江湖人士,大家都是混江湖的,你这话说得也太欠扁了吧,于是众人跃跃欲试,准备找机会跟他过过招。 上世纪50年代,中国的武术圈子热闹得很。太极拳、白鹤拳、少林功夫、洪拳,各门各派都有自己的绝活和传承。练武的人最看重两样东西:真本事和低调做人。那时候不像现在有擂台赛、电视直播,武林高手靠的是口碑和实打实的功夫。吴公仪这句“未逢敌手”,就像在平静的江湖里扔了颗雷,炸得大家心里都不痛快。毕竟,谁也不想被一个太极拳师这么明晃晃地瞧不起。 吴公仪不是随便吹牛的人。他1898年出生在河北大兴,满族出身,家里三代练武。他的爷爷吴全佑跟杨露禅、杨班侯学过太极,父亲吴鉴泉更是吴式太极的创始人。吴公仪从小跟着父亲练拳,后来还拜过杨少侯,学了一手关节技,实战经验丰富。1933年,他在北平打败过一个名叫朱某的俄国大力士,用太极拳证明了自己的实力。到了1954年,他56岁,已经在香港开了拳馆,收了不少徒弟,名气正旺。这句“未逢敌手”虽然狂,但底气多少有点来源。 吴公仪的话传开后,最先跳出来不服的是白鹤拳高手陈克夫。陈克夫1919年左右生于广东台山,从小习武,学过西洋拳、洪拳、日本柔道,后来拜白鹤拳大师吴肇宗为师,成了“白鹤三夫”之一。他在香港和澳门开了拳馆,教徒弟无数,名头也不小。吴公仪这话一出,陈克夫觉得这是瞧不起南派功夫,直接在报纸上回怼:“我由南至北也没输过,愿跟吴公仪比划比划。”这下好了,南北武术的梁子结下了,武林人士都等着看热闹。 这场比试可不是随便找个地方就能打的。当时香港法律不许公开比武,双方一合计,决定把擂台设在澳门。1954年1月17日,澳门新花园泳池成了比武场地。这场比赛还挂了个慈善义赛的名头,门票卖了27万澳门元,全捐给了公益。观众席上挤满了人,有武术前辈、社会名人,还有普通老百姓。杨澄甫的徒弟董英杰、鹰爪门的刘法孟、西洋拳的李剑琴,甚至连名伶马师曾、红线女都来了。电影制片人吴九还带了三台摄像机,把这场比武全程录了下来。 比赛当天,吴公仪52岁,陈克夫35岁,年纪差了快20岁,但气势上谁也不输。首回合,陈克夫用白鹤拳的快拳进攻,吴公仪靠太极的化解功夫还了一拳,打得陈克夫鼻血直流,比赛停了两分钟。陈克夫缓过来后,第二回合用白鹤拳的招式击中吴公仪腰部,吴公仪也不示弱,反手一击打中陈克夫胸口,把他右手打伤了。到了第三回合,俩人都急了,招式有点乱,最后还互相踢了几脚。裁判一看这架势,赶紧叫停,宣布平局。这场比试打了三回合,没分出胜负,但精彩程度一点不差。 比赛录像传出去后,大家看法不一。有外行人觉得这打得太糙,像街头斗殴,没啥技术含量。可懂行的人却觉得俩人都使出了真功夫。吴公仪的太极拳讲究以柔克刚,陈克夫的白鹤拳快准狠,实战里难免失了章法。平局的结果让有些人失望,但也有人觉得这正好说明传统武术各有千秋。这场比赛没定输赢,却把武术的实战性问题摆上了台面,大家开始讨论:传统功夫到底能不能打? 比武之后,吴公仪的名气更大了。他继续在香港教太极拳,吴式太极的影响力传到了东南亚和海外。他的长子吴大揆在香港开了九龙鉴泉太极拳分社,次子吴大齐和侄子吴大新在新加坡、吉隆坡、马尼拉等地也设了分社。香港的鉴泉太极拳总社发展得红火,后来搬到了九龙佐敦道保文大厦顶楼。吴公仪一心扑在传承上,带出了不少徒弟,把吴式太极发扬光大。1970年,他在香港赤柱医院去世,享年72岁,留下的武术遗产至今还有人学。 陈克夫也没闲着。比武后,他靠着这场比赛的名气,把白鹤拳馆开到了澳大利亚、美国、加拿大、菲律宾、新加坡、马来西亚、意大利、以色列等地,弟子遍布全球。他还写了书,把白鹤拳的技法整理成体系,方便后人学习。晚年,他在澳门开了跌打诊所,用武术知识给人治伤,街坊邻居都挺尊敬他。陈克夫通过这场比武,把白鹤拳推向了国际舞台,影响力一点不比吴公仪小。 这场比武不光是两个人的较量,还让传统武术火了一把。1954年后,太极拳和白鹤拳的热度蹭蹭上涨,不少人跑去学武,想看看这些功夫到底有多厉害。金庸、梁羽生这样的武侠作家也受到启发,写了不少脍炙人口的小说,把武侠文化推到了新高度。吴公仪和陈克夫的名字,成了武术史上的传奇,他们的努力让传统武术走出了国门,被更多人认识和尊重。