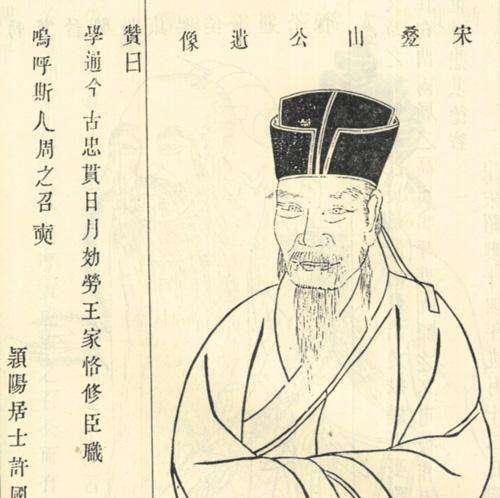

公元1288年,此时距离宋朝灭亡已经将近十年。然而,就在这一年,大都城里出现了奇怪的一幕。一个儒生打扮的人,冲着被元人俘虏的宋恭帝和谢太皇太后所埋葬的坟墓,行了一个深深的大礼。行礼后,这个人又大哭了一场,然后坐等死亡的到来。 那年深秋的北京城寒风刺骨,一座孤零零的坟包前跪着个头发花白的读书人。 这人穿着褪了色的宋朝儒生长衫,对着土堆重重磕了三个响头,额头沾满泥灰也顾不上擦。 他身后站着几个蒙古士兵,皮鞭在手里甩得啪啪响,嘴里骂着难听的胡话。 这人就是南宋最后的风骨,谢枋得,此刻他跪拜的正是被元人俘虏的宋恭帝和谢太皇太后安葬之地。 这谢枋得,打小就是块读书的料。江西弋阳县的老人们至今还传着,当年五岁小儿能背《论语》,七岁能写策论,说的就是他。 母亲桂氏是个奇女子,丈夫早亡后独自抚养四个儿子,硬是把谢枋得教成了宝祐四年的进士。 那年科举榜上第二甲头名,排在他前头的正是日后大名鼎鼎的文天祥。 那年头当官可不容易,谢枋得刚当上抚州司户参军,就在殿试卷子上把当朝宰相和宦官头子骂了个遍。 朝廷里两大势力哪容得下这愣头青?没几个月他就被赶出临安城。 这书呆子也轴得很,回家路上还跟同窗说:"大丈夫当持三尺剑立不世之功,岂能向阉竖低头?" 蒙古铁骑南下那会儿,谢枋得正跟着名臣吴潜在江南搞民兵。 这人确实有本事,变卖家产凑军饷,三个月就拉起上万人的队伍。 可架不住朝廷里贾似道这奸臣使坏,前线将士在流血,后方却在查账本。 谢枋得被扣上个"贪污军费"的罪名,发配到湖北阳新县看仓库。 这贾似道也够绝,连谢枋得老母亲捐的嫁妆钱都要算成赃款。 临安城破那年,谢枋得带着残兵退守信州。城里粮草断绝,守军饿得眼睛发绿。 他老婆李氏把陪嫁的金银首饰全熔了,托人从黑市换回二十石糙米。 城破那日,李氏带着两个女儿躲进地窖,元兵举着火把要烧屋,这妇人愣是抱着《女诫》跳了井。 消息传到谢枋得耳朵里时,他正带着三百残兵在山里打游击,听说家破人亡,这七尺汉子当场吐了口血。 但最让人唏嘘的,还得数他那个降元的表侄吕师夔。 当年谢枋得亲自举荐的年轻将领,转头就带着元军来打自家表叔。 两军在弋阳城外对峙,吕师夔在阵前喊话:"表叔何苦为垂死朝廷卖命?" 谢枋得拍马出阵,把当年教他读的《出师表》撕得粉碎,纸片像雪片般落在染血的战场上。 崖山之战的消息传来时,谢枋得正在福建建阳的深山里啃野果。 听说陆秀夫背着八岁小皇帝跳了海,这个四十多岁的汉子哭得像个孩子。 那天他在茅草屋里点了三炷香,供的是文天祥的衣冠冢。供桌上摆着半块发霉的炊饼,那是他最后的存粮。 元朝建立后,忽必烈三番五次派人来请。 第一次来的是程文海,带着黄金百两说要请他出山当宰相。 谢枋得把金子扔进粪坑,指着使者的鼻子骂:"我大宋百姓的民脂民膏,岂容尔等玷污?" 后来福建参政魏天佑带着圣旨来,他干脆在门前挂了块木牌:"宋遗民谢某,宁死不食元粟。" 被押往大都的路上,谢枋得做了件让元兵都傻眼的事,他把官府发的盘缠全买了纸钱。 每天走三十里就要烧一次,说是给崖山十万亡灵送路费。 走到山东地界时,押解的百夫长实在看不下去,问他:"你这穷酸样装给谁看?" 谢枋得摸出个发黑的炊饼晃了晃:"此乃大宋最后的口粮,尔等蛮夷岂能懂得?" 关进悯忠寺那天,正赶上四月初八佛诞日。寺里和尚端来碗素面,谢枋得却盯着墙上的曹娥碑出神。 这东汉孝女为寻父尸投江的故事,让他想起自家那个投井的闺女。 从那天起,他粒米不进,每天就着晨露在碑前打坐。 有个小沙弥偷偷塞给他块饴糖,他摆摆手说:"甜味入喉,便污了满口忠义。" 绝食第五天清晨,狱卒发现他面朝东南跪坐着,怀里揣着半块长满绿毛的炊饼。 掰开饼子,里头藏着张皱巴巴的纸,上面是临终绝笔:"万古纲常担上肩,脊梁铁硬对皇天。人生芳秽有千载,世上荣枯无百年。" 后来元朝翰林院的汉臣看到这首诗,个个臊得抬不起头。 如今去江西弋阳,还能在叠山书院看到他的衣冠冢。书院门口有棵八百年的老槐树,当地人叫它"忠义槐"。 每年清明,总有百姓偷偷在树下烧纸钱。纸灰飘到空中,仿佛又见那个宁死不屈的书生,在历史的烟尘中倔强地挺直脊梁。 信息来源: 《宋史·谢枋得传》《叠山集》