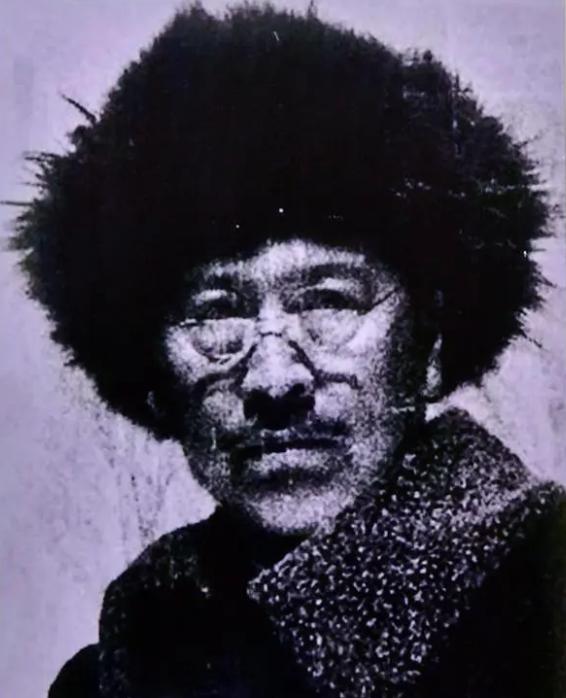

1931年东北沦陷,60岁的大地主戴凤龄为了打鬼子,带着全家57口人上战场,14年后,全家只剩三人,余下54人全部阵亡。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1931年9月18日,日本发动侵华战争,东北三省迅速沦陷,吉林敦化的富户戴凤龄,在听闻日军侵占沈阳的消息后,久久站在自家院子中,久久未语。 此时的他已年过六十,本应安享晚年,守着家业颐养天年,但他心中愤怒翻腾,他知道,东北的沉沦不仅意味着土地和财富的丧失,更意味着中华民族尊严的被践踏。 戴凤龄不是生来富贵,他的家族早年自山东逃荒至东北,靠着垦荒种地,一点一点积累下来,到他父亲戴万龄手中,家业逐渐成形,有了商铺、粮仓和土地,戴凤龄年轻时勤勉能干,接掌家业后,生意越做越大。 他常在灾年开仓赈灾,救济乡民,遇有孤老求助,总是亲自安排食宿,他在敦化一带被称为“大善人”,但他从不以此为傲,他认为,有了资源,就该为百姓尽一份力。 日军进占东北后,戴凤龄立下决心要参战,他明白国家已危,个人富贵毫无意义,他当即命人清点田地账册,将土地、作坊和家产一一变卖,将得来的银元兑换成枪支弹药。 他把自家子侄、亲戚、长工、家丁,统统编入抗战队伍,总人数共57人,其中包括他的六个儿子、两个侄子、几个女婿,还有从小跟着戴家长大的勤工,他将这支队伍命名为“戴家军”。 “戴家军”组建后便开始在敦化周边活动,主要任务是袭扰日军据点、破坏交通线、保护百姓转移,他们熟悉山林地形,作战机动灵活,枪法精准,日军多次扫荡未果,反被击伤。 1932年初,镜泊湖附近的一次伏击战中,“戴家军”依靠积雪掩护伏击日军运输队,击毁马车数辆,缴获大量弹药,这次战斗后,戴凤龄和他带领的队伍开始在民间广为流传。 1933年春,日军对东北游击队展开大规模围剿,戴凤龄带着队伍一路向东,进入吉东山区,他们与日军交火频繁,地形险恶,补给困难,那一年,他的大儿子、二儿子和五儿子在不同战斗中先后阵亡。 每一次战后,他都会亲自掩埋儿子的遗体,再次带队出征,他没有时间悲伤,也不允许自己退缩,他认为,这些牺牲是在为子孙争取未来。 1936年,“戴家军”加入东北抗联第五军,继续在长白山一带活动,到这一年年底,他的第四个儿子也牺牲了,戴凤龄的身体逐渐虚弱,但他仍坚持参与作战。 他不再亲自持枪冲锋,但始终留在战地前沿,负责调配粮草,安抚队伍士气,东北抗战越打越艰苦,许多队伍减员严重,有时三天吃不上粮,戴凤龄便带几个人徒步到山外村庄筹粮。 1937年冬天,为了给部队补给,他带着小队前往一个偏远村庄筹集粮食,村中有旧识接应,他们悄悄准备粮食,准备夜间撤离,不料途中行踪暴露,有村人因利而叛,将消息传给了附近的日军驻地。 当晚天寒地冻,山中雾气浓重,日军包围了村庄,他们冲入屋内搜捕,戴凤龄被围困在一间木屋中,因担心连累村民,他主动走出门外被捕。 日军将戴凤龄押回据点,数次严刑逼供,要他说出抗联联络点和粮草来源,他拒不作答,被吊打、火烧、刀划,伤口遍布全身。 他的衣衫早已血污不清,但他没有发出一声求饶,他咬紧牙关,一句话也不肯说,日军见无法撬开他的嘴,最终在营地当众将他火刑处死,尸体被扔弃在冰冷荒野。 直到抗战结束,戴凤龄的队伍已经所剩无几,他的第六个儿子在1938年一次突围战中牺牲,整个“戴家军”原本57人,到1945年只剩下三人:一位年迈的族叔,一位带着病体的寡妇,以及一个不到十岁的孙子。 其他54人全部在战斗中战死,无一逃亡,也无一叛变,他们的墓碑散落在白山黑水之间,大多数连姓名都没能刻上,只剩几堆石头堆出的坟丘。 这是一场持续14年的战斗,是一户东北人家的彻底奉献,从一个坐拥良田百亩、人口兴旺的富户之家,到只余孤儿寡妇三人,这不仅是一个家族的悲壮历史,更是一段真实的民族血书。 戴凤龄没留下遗言,也没留下牌匾石刻,但他的行动和牺牲,已经成为这片土地上最沉默而有力的记载。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:新华社新媒体——抗日英雄戴万龄和他的“戴家军”