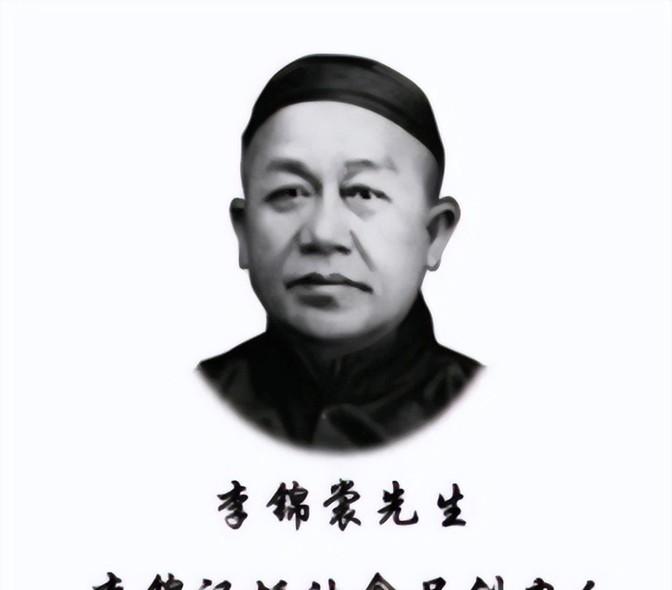

清朝时期,一个叫李锦裳的人,做菜时忘了关火,结果熬出一锅黑色汤汁,竟然给子孙后代创造出千亿财富。 李锦裳,1862年出生在广东新会七堡的一个小村子。家里穷得叮当响,父亲早早去世,母亲蔡氏带着他相依为命。村里有个恶霸老是欺负人,母子俩实在待不下去了,就收拾行李搬到了珠江口的南水墟(现在叫珠海南水镇)。那儿水产多,尤其是生蚝,便宜又好吃。李锦裳跟着妈开了个小食肆,卖煮蚝和茶水,日子过得紧巴巴但也算安稳。 他从小就帮着处理生蚝,煮蚝的手艺练得挺扎实。每天起早贪黑,生意全靠回头客撑着。谁也没想到,这个不起眼的小人物,人生会在一次“失误”里彻底翻盘。 1888年的一天,李锦裳忙得脚不沾地。食肆里客人多,他一边招呼一边在后厨忙活。灶上煮着一锅生蚝汤,他却忘了看火。等闻到一股浓香飘出来,他才猛地反应过来,赶紧跑去看。锅里已经不是汤了,而是黏糊糊的深褐色膏状物。他心想这下完了,可那香味实在太勾人,他忍不住拿勺子尝了一口。 这一尝不要紧,味道鲜得让他瞪大了眼,比平时煮的蚝汤浓了好几倍,还带着股特别的醇香。李锦裳脑子一转,觉得这玩意儿不简单。他开始琢磨,把生蚝重新煮,试着调整火候和时间,反复熬了好几锅,终于弄出个稳定的做法。这东西他管它叫“蚝油”,想着拿去卖卖看。 刚开始,李锦裳把蚝油端给客人试,大家看着这黑乎乎的东西都挺怀疑。可一尝味道,个个竖大拇指,说这调料绝了,能让菜的鲜味翻倍。没多久,蚝油的名声就在南水墟传开了,食肆的生意一下子火爆起来。 李锦裳不是那种满足于小打小闹的人。他琢磨着怎么把蚝油做得更好,试过加盐、加糖,还改进了熬制的法子,让味道更稳定。慢慢地,他不光卖给吃客,还开始批发给附近的小贩。蚝油成了南水墟的特产,连外地人都慕名跑来买。 1902年,南水墟突发大火,李锦裳的小食肆被烧得一干二净。换别人可能就一蹶不振了,但他没认命。带着一家老小,他搬到了澳门,租了个小铺子从头再来。在澳门,他继续做蚝油,凭着之前攒下的经验,慢慢又把生意做活了。 这回他不光满足于卖给街坊,还开始往香港、广州推销。蚝油的口碑越来越好,买的人多了,他干脆开了个小作坊,专门生产这东西。1922年,李锦裳在澳门去世,享年60岁。他走的时候,李锦记已经是个小有名气的牌子了。 李锦裳走后,他的儿子们接过了担子。他们不像老爹那样只守着小生意,而是把眼光放得更远。1920年代,他们把李锦记搬到香港,租了厂房,开始大规模生产。香港是个大市场,蚝油的需求一下就上去了。 他们还引进了新设备,把手工熬制改成了流水线,产量翻了好几倍。到了1930年代,李锦记开始往海外闯,先是东南亚,后来是欧美。蚝油这东西在外国挺稀奇,但中餐馆一用就离不开了。加上李家几代人死磕品质,慢慢地,李锦记成了“蚝油”的代名词。 如今,李锦记的产品卖到了100多个国家,光蚝油就占了全球市场的老大份。从李锦裳那锅黑色汤汁开始,到现在估值千亿的家族企业,这一路走得真不简单。

评论列表