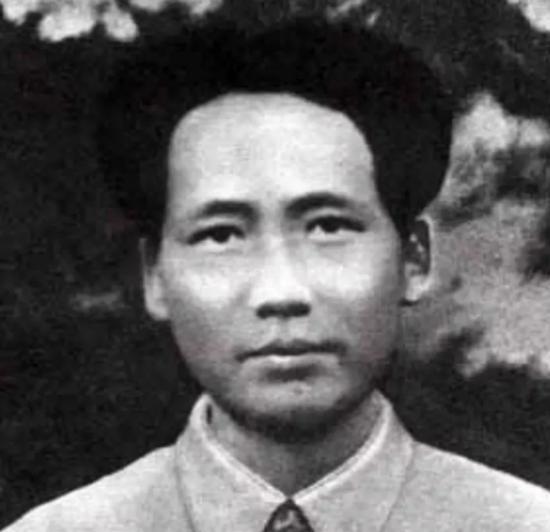

1929年,闽西一位农民冒着生命危险背负病重的毛主席,翻越三座大山救了毛主席一命,主席对此非常感激,还特地留下了一张纸条表示感谢。 二十世纪二十年代末,中国的社会环境充满了动荡。当时的国共合作刚刚破裂,共产党面临着极端残酷的生存和发展考验。 毛主席,这位后被称为“伟大领袖”的革命家,正投身于红军的艰难斗争之中,致力于探索农村包围城市、武装夺取政权的道路。在闽西这片贫瘠的山区,他以化名“杨”身份隐蔽行事,指导当地农民开展革命活动,以期打开新的革命战果。 在这严峻的环境中,红军面临着极端恶劣的物质条件和频繁的敌军围剿。茅屋简陋,医疗条件极差,疟疾和风寒成为威胁生命的致命杀手。 毛主席在闽西时,一度因疟疾症状严重,生命垂危。身边只剩一群朴实的农民和战士陪伴着他。他那时的形象,并非今日威严的领袖,而是一个被疾病折磨、无助的革命者。 陈添裕,这个普通的闽西农民,是那个年代无数普通百姓中的一员。他没有显赫的背景,甚至可能连政治的复杂原理都无法完全理解。 他坚定的信念在关键时刻迸发出了惊人的力量。在毛主席秘密来访村庄时,陈添裕感受到了使命的重要,他的选择不仅关乎一个人的生命,更关乎整个革命的命运。 病重的毛主席卧病在简陋的茅屋内。身体的虚弱和病痛无情地蚕食着他的生命力,疟疾使他的体温忽高忽低,脸色苍白,呼吸微弱。 身为革命领袖,他深知自己绝不能倒下,否则将对整个革命事业带来难以估量的打击。在这危机时刻,毛主席向陈添裕托付了重任,将生死紧紧系于这个农民的肩膀。 陈添裕接过使命,浑身充满了责任感和焦虑。他知道只有获取山中珍贵的特效药材才能救治病情,可那药材所在的地方却被敌军严密封锁。 在漫天风雪、崎岖不平的山路上,他开始了惊心动魄的求药之路。寒风刺骨,积雪厚重,每向前一步都如履薄冰。身负重病的毛主席留下虚弱的叮嘱“革命成功后见!”,这四个字成为陈添裕前行的动力和信念。 路途中,陈添裕几乎耗尽了所有体力。夹杂着风雪的冷冽和险恶的敌情,让每个瞬间都充满了未知的危险。有时他不得不隐藏在岩缝或树洞中,屏息凝神以免被巡逻的敌兵发现。 一次,他甚至被一股突如其来的山风吹得差点跌落崖壁,生命悬于一线。夜晚,火堆微光成为他的唯一慰藉,他用双手冻裂的掌心紧握着那写有革命信念的纸条,默默低语,让自己坚持下去。 当他终于找到被称为救命稻草的药材,身已接近极限。双手颤抖着采摘每一片草药,心中只有一个愿望:赶快回去救人。归途中,马蹄声传来,敌人部队的逼近令他险象环生。 为了避免暴露,陈添裕绕道迂回,不眠不休,历时数日。终于在敌军几乎触及村庄时,他用尽全力回到村里。 村内的同志们迅速配合,协助将毛主席从原地转移到一个隐秘的山洞。那一夜,山风凛冽,毛主席的病情依旧危急,陈添裕更是赤脚巡视频繁保障营地的安全。 第二天清晨,陈添裕背负起病弱的毛主席,踏上了更为艰险的行程。三座高山挡在他们面前,陡峭峻峭的山路更是挑战着陈添裕坚韧的体力与意志。 翻越高峰时,陈添裕要时刻调整步伐,不让毛主席摔落,更要抵御寒冷和呼吸急促带来的虚弱。 途中,他在悬崖边缘停顿,观察山下安全地形,在确认绝无敌人之后,毅然抱着毛主席跳下数米深的悬崖,激烈的冲击使两人一时无法动弹。陈添裕痛苦地喘息,汗水与血迹交织,却用尽最后的力气安慰:“我们现在安全了。” 毛主席睁开眼睛,眼里满是出乎意料的感激与信任。彼时,他弱不禁风,而陈添裕那粗糙的双手和肩膀,则成为他最坚实的依靠。毛主席感激地说,“添裕,我欠你一个大人情。”这句话承载着革命领袖对生命的敬畏和对人民的深厚情谊。 时间转瞬即逝,革命的车轮轰鸣向前。随着岁月的推移,毛主席最终领导中国共产党取得全国胜利,成立了中华人民共和国。那段饱受艰难困苦,而又充满忠诚和牺牲的岁月,在历史长河中熠熠生辉。 陈添裕——当年那个冒着生命危险背负毛主席攀爬三座山的普通农民,也见证了这盛大的历史时刻。北京天安门广场上的万人欢呼声回荡在耳畔,他站在人群中,目睹自己曾用生命救助的革命领袖,成为新中国的伟大象征。 尽管只是人民的一员,陈添裕内心深处充满了自豪与欣慰。他深知,没有那次背负,没有那份寸步不让的忠诚,革命也许不会如此迅速地取得胜利。 尽管生活依旧平凡,但他被毛主席赠予的那张纸条如同无价之宝,被他珍藏一生。纸条上的“革命成功后见!”不仅是对那个时刻的承诺,更是他们共同奋斗理想的象征。这一页厚重的历史,鼓励着无数后来者为信念坚守、为职责担当。 正是有了陈添裕们的默默付出,才有了毛主席的东山再起与革命的最终胜利。那句“革命成功后见!”成了无数人心中永恒的誓言,激励着一代又一代人为国家的独立和民族的解放继续奋勇前行。