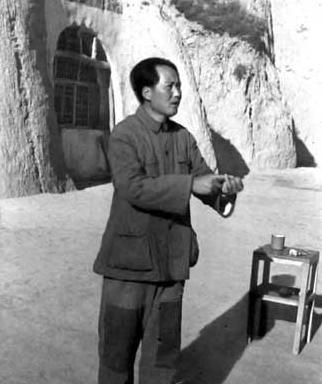

1960年7月16日,李银桥托人从国外买香烟给毛主席品尝,毛点燃吸烟连称好烟,李银桥高兴地准备报销烟钱,毛主席看到立刻发怒,严厉批评了他一顿。 1960年,中国正处于艰难而关键的时期。国民经济刚刚从大跃进的挫折中开始恢复,人民生活依旧贫困,政治和经济形势复杂多变。国家领导人毛主席不仅是党的最高领袖,也是共和国的象征。 李银桥则是一位身处共产党领导体系中的普通干部。他对毛主席的敬仰之情溢于言表,工作态度认真细致。在那个时代,能够近距离接触毛主席,是许多干部心中的荣耀,同时也意味着更高的责任和压力。 李银桥了解毛主席平日的作风,知道领导的艰苦朴素,深感敬佩,但在日常工作中,偶尔也会因为实用主义或习惯性思维而出现偏差。 那天,李银桥特意托人在国外购得一批香烟,打算献给毛主席试烟。在当时,国内物资匮乏,外国制造的物品稀缺且备受推崇,对领导人来说,送礼常常既是敬意的体现,也带有一定的政治含义。 李银桥将这礼物带到毛主席办公室,目的是为毛主席带来些许新鲜感,舒缓紧张的工作压力。 毛主席当即对这盒香烟产生了兴趣。他细细端详包装上的每一个细节,那个年代的外国烟草因其独特的工艺和口感常使人惊艳。 点燃一支香烟后,毛主席深吸一口,露出满意的神情,连声称赞这烟“好烟,好烟”,话语里带着欣赏和满足。李银桥脸上洋溢着喜悦,他认为自己用心准备的礼物得到了领袖的认可。 紧接着,李银桥顺势将发票交给工作人员,打算以公费形式报销这批香烟的费用。这个举动触碰了毛主席内心的底线。 “银桥啊,国家的财产是人民的财产,领导人的一言一行都有示范作用。你这一做法,给国家带来了负面的影响。如果每一位领导都这样用公款买香烟,党和国家的形象如何维护?我们要做到清正廉洁,绝不能任由私欲侵蚀党的纯洁性。” 李银桥被这突如其来的批评震惊得无言以对,低头反省自己的失误。他认识到自己这看似微不足道的举动实际上违背了党的纪律和毛主席的初心。毛主席继而安抚道: “银桥,你不是一个人,所有的领导人都要像你学习,要时刻警醒自己,不能忘了我们为什么要站在这个位置。我们肩负着国家和人民的期望,不能因一时的享受而放松对自己的要求。” 这段谈话不仅让李银桥深刻体会到领导干部的责任与担当,也将毛主席的领袖风范通过细节展现在了世人面前。毛主席的批评清楚地传达出,他对自己和党的纪律要求极高,强调理想信念与艰苦朴素的作风不可动摇。 这一事件虽然看似简单,却表现出那个时代领导人与普通干部之间严谨的纪律观念和朴素的价值追求。它也体现了毛主席始终注重用实际行动教育干部,深知只有从小事做起,才能保证党的根本利益不被侵蚀。 被批评后的李银桥深感愧疚,同时受到了极大的警示和鞭策。从此,他更加严格要求自己,努力贯彻“为人民服务”的宗旨,并且在工作中更加注重纪律和廉洁。李银桥的态度转变反映出许多干部在毛主席领导下的思想觉悟提高,以及对党性修养的重视。 毛主席在其一生中,始终坚持简朴生活,力戒奢侈浪费。在长征时期,他身着破旧军服,打着补丁,与战士们同吃同住,一心一意为革命事业奔波。 延安时期他依然保持节俭,住在简陋的窑洞内,不用华丽的物品,以身作则。进入新中国,他更是以身作则,节省国家资源,要求全党保持清正廉洁风气。 在随后的日子里,这种领导风格不仅加强了共产党内部的纪律,也赢得了广大人民群众的尊敬。毛主席的生活细节成为了教科书式的范例,激励着无数党员干部时刻保持初心,不忘使命。 当年那次小小的香烟风波,也成了党内教育的经典案例。它提醒干部们,哪怕是日常生活的一丝一毫都关系到党和国家的形象,领导人更应严格自律。毛主席的严厉批评并非简单的责备,而是一种深沉的责任感和为民情怀的体现。 这一段历史不仅映射出个人与国家、权力与责任的关系,更蕴含了中国共产党在危机时期自我净化和持续革命的坚定决心。正是这种精神内核,推动着国家不断走向繁荣与稳定,成为中国现代历史上一页不可磨灭的篇章。