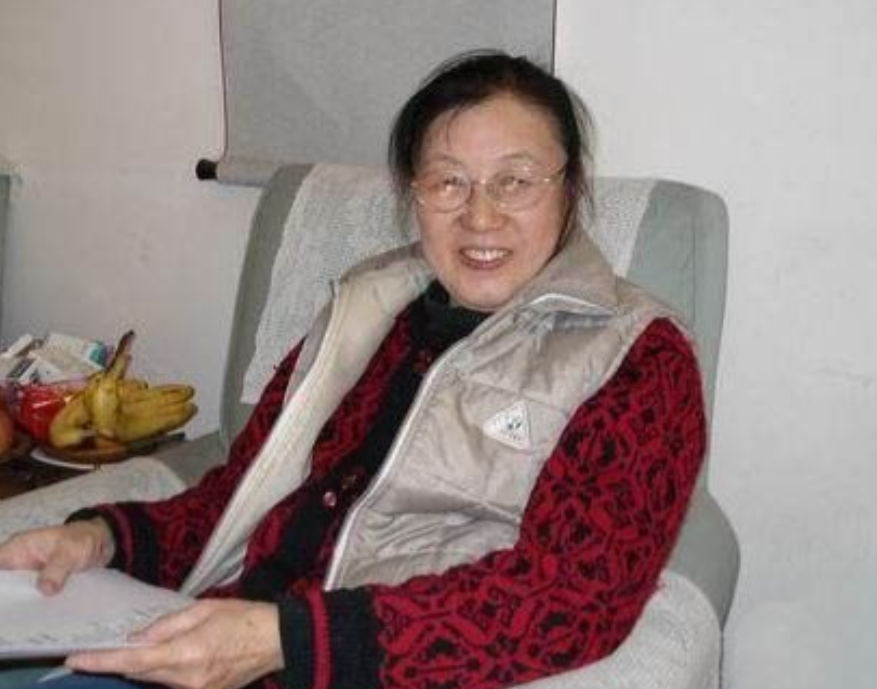

1959年,谢静宜踏入了中南海,肩负起毛主席机要员的职责,一天,毛主席亲切地对谢静宜说要给她介绍一位新朋友,希望她能跟对方成为好朋友,那么这个朋友究竟指的是谁? (主要信源:原文登载于中国共产党新闻网 2013年01月28日 关于“《邓小平时代》第四章:向前看,1975”的报道) 一个初夏的午后,谢静宜的心中荡漾着一种难以名状的激动与紧张,她站在中南海的荷花池边,等待着毛主席的召见。 当毛主席温和的声音响起,提到要给她介绍一位新朋友时,她的心跳不禁加速,眼中闪烁着好奇与期待的光芒。 这位新朋友,毛主席的女儿李讷,对于谢静宜来说,既是惊喜,也是挑战,她知道,这不仅仅是一次普通的相识,更是毛主席对她的关怀与信任的体现。 毛主席的为人处世,早已在谢静宜的心中留下了深刻的印记,他的人民情怀,让她敬佩不已,毛主席,这位伟大的领袖,他的身上既有治国安邦的雄才大略,又有平易近人的亲和力。 在毛主席的眼中,人民是国家的根基,他始终坚信,只有深入人民群众,才能真正了解他们的需求,才能更好地为他们服务。 在保密工作上,毛主席有着自己独特的见解,他认为,保密工作固然重要,但不能因此与人民隔绝,他坚信,人民群众是自己的力量源泉,与他们保持紧密的联系,是工作的必要条件。 因此,当工作人员出于安全考虑拉上窗纱时,毛主席总是不以为然,毛主席会轻轻拉开窗纱,那双深邃的眼睛透过窗户,与外面的世界进行着无声的交流。 他微笑着,向窗外的人民挥手致意,那份亲切与自然,仿佛他不是国家的领袖,而是邻家的长者,他的挥手,简单而有力,传递着对人民的深情与关怀。 在列车穿越麦田的时候,毛主席的心情总是格外愉悦,他目不转睛地望着窗外金黄的麦浪,那份对土地的热爱和对丰收的期待,溢于言表。 在日常交往中,谢静宜与毛主席的关系越来越密切,她尊敬他,也理解他,毛主席对她的工作给予了高度的评价,她的优秀,不仅在于她的专业能力,更在于她对工作的热情和对人民的忠诚。 谢静宜的到来,是一场缘分的安排,她以优异的成绩从电子学院毕业后,经过严格的选拔,最终来到了毛主席的身边。 在那个忙碌的午后,毛主席因公务繁忙而忽略了吃饭,众人焦急不已,却无计可施,谢静宜看在眼里,急在心上,她知道,毛主席的身体是国家的宝贵财富,她不能坐视不管。 面对着他人的劝说无效,谢静宜决定亲自出马,她深知毛主席的性情,于是用一种轻松幽默的方式,巧妙地表达了自己的关心。 她提到自己一天四顿饭还觉得饿,这种生活化的比喻,让毛主席会心一笑,也成功地让他意识到吃饭的重要性,在谢静宜的劝说下,毛主席最终同意去吃饭。 他的眼中闪过一丝感激,他知道,这位年轻的机要员不仅是在履行职责,更是在用心关怀着他,这一刻,毛主席与谢静宜之间的默契与信任,达到了新的高度。 在毛主席的身边,她学会了如何更好地为人民服务,这份经历,成为了她一生中最宝贵的财富。 而毛主席的为人处世,他对人民的深情厚谊,也永远镌刻在了谢静宜的心中,成为了她前行的不竭动力。