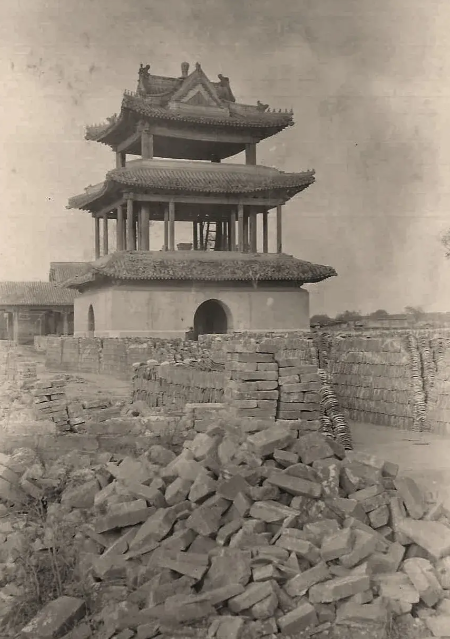

“50年后,你们一定会后悔的!”50年代,因为郭沫若等人的一再坚持,北京大部分古城楼被拆除,林徽因不顾自己身患重病,指着吴晗的鼻子打骂,梁思成更是气的失声痛哭。 提起北京,你会想到的是恢弘壮阔的故宫,还是热闹非凡的王府井?其实,这些标志性的景观背后,曾经还有一道风雨飘摇的古城墙。 北京城墙可不是一般的墙,它源自元代,经明清扩建,形成了内外城、皇城与紫禁城四重格局,是古代都城规划的集大成者。 可惜,到了20世纪50年代,这道矗立了几百年的城墙,却敌不过“推倒旧世界”的呼声,渐渐成了拆迁队的目标。 说起北京城墙,不得不提梁思成先生,这位中国建筑史上的泰斗,为守护古城墙呕心沥血。 他曾在会议上据理力争,甚至当众痛哭,希望唤起人们保护古建筑的意识,他说:“五十年后,会有人后悔的。” 在很多老北京人的记忆里,京城的红墙和蓝天,共同组成了儿时最美好的画面,很多第一次见到这些画面的外国人,也无不为之震撼。 可到了1958年,北京城墙的大部分已化为瓦砾,老舍在《忆北平》里满是乡愁:“那长着红酸枣的老城墙啊.....”林海音更是直言不敢回北平,城墙没了,还看什么呢? 梁先生何尝不懂这种失落?他感叹:"拆掉一座城楼,像挖去我一块肉;剥去了外城的城砖,像剥去我一层皮。"那一块块砖瓦,不正是他魂牵梦萦的所在! 其实,梁思成早在幼时,就对父亲梁启超的治学态度深有体会,他常听父亲讲那些“飞入寻常百姓家”的历史故事,耳濡目染之下,他懂得了什么是“为往圣继绝学,为万世开太平”。 连康有为不给梁启超面子,他都要替父亲出头,趁康大师下海游泳时偷偷潜到水下揪胡子泄愤,这般心性,日后他为中国古建筑鞠躬尽瘁也就不难理解了。 离开清华时,他已是校园风云人物,不论体育、音乐还是美术,处处都有他的身影。 更难能可贵的是,面对“五四”时期的爱国浪潮,他从不退缩,曾为游行被捕,后获曾议员营救才得以释放,这份热血,日后他跋山涉水、考察古建筑时,依然不曾冷却。 1923年的那场车祸,不仅让梁思成留下了终身残疾,也让他在疗养时与林徽因渐生情愫,随后,他在林徽因的影响下,毅然赴美学习建筑。 那时,国外虽有众多研究中国古建筑的著作,梁思成却尤觉“惭愧”,他暗下决心,一定要亲自写就一部中国建筑史,让祖国的瑰宝重现于世。 1925年,梁启超寄了一部《营造法式》给儿子,这是宋代建筑学家李诫的著作,也是现存最早最完整的中国古建专著。 梁思成如获至宝,当年,他与林徽因在加拿大完婚,便选了李诫书中所记的 3月21日,以示不忘前贤。 归国后,梁思成在东北大学建起了建筑系,随后又进入中国营造学社工作,开始了他考察古建筑的大业。 为此,他跋涉万里,足迹遍及河北、山西、浙江、山东、河南、江苏、陕西等地,那腿疾、那脊椎的旧伤,都不曾阻挡他的脚步。 功夫不负有心人,1932年至1940年间,梁思成共调查古建2700余处,发现了不少珍贵遗存,尤以山西应县木塔最为著名。 在他眼中,这座辽代木塔“好到令人叫绝”,他甚至不惜冒着生命危险,攀至塔顶实测其结构。 正是凭着这股子狠劲,他才振聋发聩,用中国人自己的话语,重新解读了祖国的建筑传奇。 如今,当我们置身于车水马龙的北京,那些宽阔的马路、林立的高楼,似乎早已取代了老北京的模样。 这些办公的高楼集中在北京城的中心,这也造成了大量的住宅需求,可是城中哪里能满足如此多的人住宿呢?大部分人都要前往城外的郊区寻找房子。 但是这样也造成了极大的通行压力,城市的道路每天都要满足是数万人的上下班通勤需求,而且这个过程还需要花费大量的时间,让城市中心的道路变得格外拥挤,而且停车更是老大难。 可曾有人想过,这种种弊病,莫不正应了梁思成当年的预言?城墙护城,非为阻隔,而是为了更好地成全这座城市的气质。 让我们记住梁思成,这位守望古城魂的人。 (信源:梁思成心碎倾城:拆城楼 像挖去我一块肉——中国文化传媒网)

评论列表