从晋城往高平去的路上,导航突然把车导进一条碎石路,路尽头藏着片灰扑扑的院落,资圣寺的牌子歪挂在门楼上,漆皮剥落得只剩个“寺”字还清晰。同行的老杨捏着张泛黄的测绘图,指关节敲了敲挡风玻璃:“就是这儿了,北宋的活化石,比《营造法式》成书还早。”我推开车门,热浪裹着尘土扑过来,恍惚间总觉得这地方不该这么冷清——毕竟是能让古建筑圈吵了三十年的主儿。

跨进毗卢殿门槛时,后颈的汗毛突然竖了起来。殿里暗得很,阳光从窗棂挤进来,在青砖地上投出细长的光斑,正好落在前檐那排斗拱上。五铺作双下昂的形制像排沉默的惊叹号,最底下的昂嘴斜削得极利落,竹片似的往外出挑,末端微微上翘,像被风吹弯的芦苇。“这叫批竹昂,”老杨的声音压得很低,“宋代工匠的标志性手法,到了明清就改成方头方脑的了。”他踮脚够着斗拱边缘,指尖悬在半空不敢碰,“你看这昂身的弧度,误差不会超过两毫米,现在的数控机床都未必能做这么匀。”

抬头看梁架时,脖子酸了半晌才挪得开眼。四椽栿对乳栿通檐用三柱的布局,把大殿撑得格外敞亮,那些木料粗得吓人,却没刷半点漆,木纹里嵌着几百年的烟尘,倒显出种筋骨分明的劲儿。最奇的是柱子,明明该笔直地戳在地上,却偷偷往内侧偏了几分,像憋着股暗劲的拳师。“侧脚生起,”老杨掏出卷尺比划,“北宋匠人就靠这手艺对抗地震,你看着歪,实则稳如泰山。”

正对着殿门的脊槫上,有行模糊的墨字,得踩着香案才看得清:“明正德元年重修”。老杨用手电照着那行字,突然笑出声:“这就是最妙的地方——明代工匠承认了,他们只是修,没动主体。”他指着梁架接头处,那些榫卯咬合得严丝合缝,几百年过去,木头的包浆都渗到了缝隙里,“就像给老家具换个螺丝,骨架还是宋朝的。”这话让我想起前阵子看的某古建纪录片,为了争个年代,专家们在镜头前吵得面红耳赤,可在这里,连灰尘都在帮着作证。

绕到殿后时,墙根堆着块断成两截的石碑,碑文是元代的,刻着“资圣寺创兴田土记”。老杨蹲下去用草叶擦碑上的土,指着其中一行:“初参大愚——这大愚禅师是五代的,说明这寺在宋元时就有名头,总不能让五代的和尚住到明代的殿里吧?”他突然拍了下大腿,“就像你在故宫里发现块写着‘洪武年造’的砖,总不能说故宫是清朝建的。”阳光从殿顶漏下来,照得碑文中的“大宋”二字泛出微光,倒像是在回应这番话。

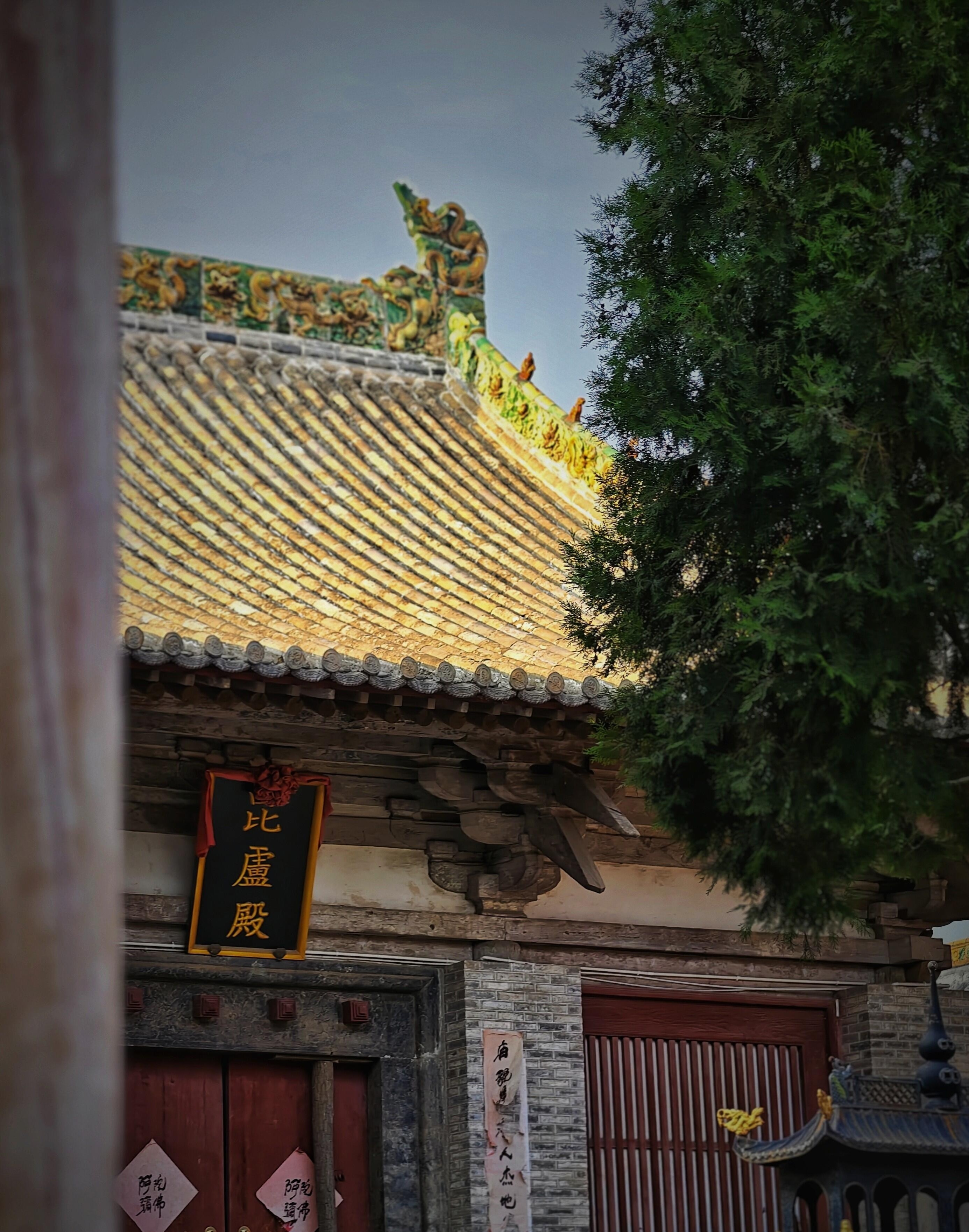

殿角的琉璃脊兽突然吸引了我的注意。黄绿相间的釉色在暗处发着温润的光,那只龙形脊吻张着嘴,牙齿却雕得圆乎乎的,没有后世那种张牙舞爪的凶相。“宋代的琉璃不讲究炫技,”老杨凑过来看,“你看这釉面的气泡,大小不均才对,太匀了反倒是仿品。”他突然指着龙尾处一块补缺的琉璃,“这是民国补的,颜色亮得扎眼,跟旁边的老件一比,就像给古画贴了块创可贴。”

有个戴眼镜的年轻人举着相机在拍斗拱,镜头快怼到木头上了。“老师,您说这殿会不会真是明代的?”他突然转头问老杨,“我上次在某论坛看有人说,批竹昂也可能是明代仿的。”老杨没直接回答,而是指着梁上的一处刻痕:“你看这字,是工匠的记号,宋代匠人爱在隐蔽处刻名字,明代就讲究‘物勒工名’,得刻在显眼地方。”那年轻人皱眉盯着刻痕看了半天,突然笑了:“还真是,这手法跟我在晋城二仙庙见的北宋梁架一模一样。”

说话间,进来个穿蓝布衫的老人,是看殿的守寺人。他听我们在聊年代,突然从怀里掏出个布包,打开是片巴掌大的瓦当,上面的缠枝纹流畅得像水在流。“前几年修屋顶时捡的,”老人的口音带着浓重的晋东南腔,“专家说这花纹,晋东南就北宋那阵子兴这个。”他指着殿外的太行山,“你看这山形,石头是红的,烧出来的琉璃就带股暖色调,到了别处,想学也学不来。”

快落山时,阳光突然变斜了,透过西窗照在梁架上,那些木头的纹路里仿佛有金粉在流动。老杨站在殿中央转圈,影子被拉得老长,和斗拱的影子交叠在一起,倒像是两个时代的匠人在对话。“其实争来争去,不就为了这点念想吗?”他突然感慨,“知道这木头里藏着北宋的风,摸上去都觉得不一样。”

出殿时,那年轻人还在对着碑刻拍照,守寺人蹲在门槛上给他讲过去的事:“以前有伙人想来拆梁木,村里老人拿着锄头守了三天三夜……”夕阳把毗卢殿的影子拉得很远,单檐歇山顶的轮廓在暮色里像幅淡淡的水墨画。我突然想起那些争论——有人说看碳十四数据,有人说信文献记载,可站在这里你会明白,真正的断代哪用得着那么多道理?那些斗拱的弧度、琉璃的光泽、木头的呼吸,早就把答案刻进了时光里。

回程的车上,老杨翻着手机里的藻井照片,突然指着其中一张:“你看这昂嘴的角度,和高平开化寺的北宋壁画里画的一模一样。”车窗外,太行山的轮廓渐渐模糊,可毗卢殿的梁架却在我脑子里越来越清晰,那些沉默的木头,分明比任何论文都更有力地证明着自己的身世。或许对古建来说,最好的断代证据,从来都不是冰冷的数字,而是藏在细节里的,属于那个时代的心跳。