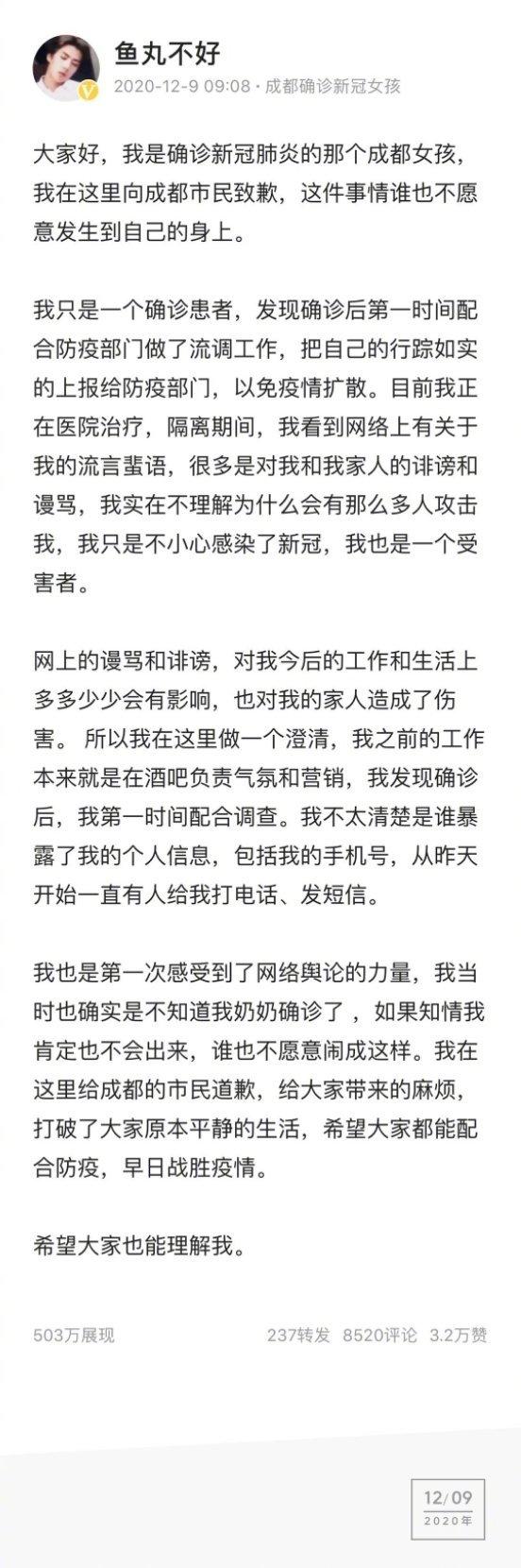

第一次让我意识到网络暴力的杀伤力有多大,是在陈凯歌导演的《搜索》里,那是2012年。 高圆圆在其中饰演了一个因为网络暴力而自杀的都市白领叶蓝秋。 一次体检中,叶蓝秋被查出身患癌症,晚期。 原本可以在爱和包容下走完人生的她,因为在公交车上赌气没有给老人让座,被一位实习记者偷拍下来发到了网上而引起大规模的人肉所搜和舆论谴责,最后在承受不了谩骂和指责时,选择了跳楼自杀。 八年之前,人们讨论“人肉搜索”,讨论“舆论暴力”,讨论“个人隐私”。 然而八年过去了,人们并没有讨论出什么所以然来,只是底线不断降低。 以前讨论的个人隐私已经不再是隐私了,只要有人想,连你幼儿园有没有偷亲小朋友都能给你扒干净。 真的挺可怕的。 前两天在各种微信群看到传播出来的关于四川新冠确诊小姑娘的信息时,我同样有这样的感觉。 配合流调需要确认很多信息并没有错,信息内容越详尽,越能尽快溯源找出感染源。 可是,身份证号码,朋友圈内容以及私人照片,和流调有什么关系呢? 原来,很多人一直都在强调的个人隐私,其实只是“自己的个人隐私”,不愿意自己隐私被恶意放在大众眼里,而旁人的却是冷眼旁观。