这些老照片,像一串串冰冷的链条,串起从五卅觉醒到国民党败退、从青年抗议到个人幽禁的百年沉浮。

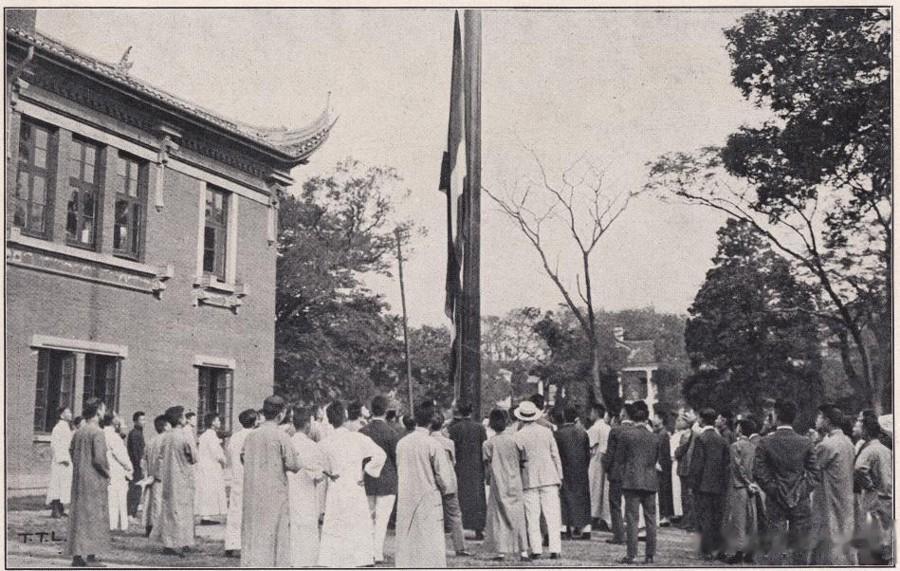

这张珍贵的老照片,拍摄于1925年6月3日的圣约翰大学校园内,正是五卅惨案爆发后仅4天,中国知识分子与青年学生以最直接、最庄严的方式表达哀悼与抗议的瞬间。

圣约翰大学草坪,师生们聚集在旗杆周围,将中国五色旗降至半旗,为惨案中牺牲的同胞——包括工人领袖顾正红和5月30日南京路惨案中被英国巡捕枪杀的13名同胞默哀。

这不是单纯的悼念,而是直接挑战了美籍校长卜舫济的“教育与政治分离”政策。卜舫济反对学生参与政治活动,更不允许在校园内降半旗哀悼“政治事件”中的死难者。他亲自下令将国旗重新升起,引发学生强烈反弹。

6月3日当天,学生坚持降半旗,校方强行干预,冲突升级。学生们在南草坪集会抗议,校方甚至破坏会场,导致学生受伤。全校约3/4师生愤然宣布脱离圣约翰大学。他们宣誓:“绝不再回圣约翰!”这在当时中国高等教育史上堪称孤例。

仅仅3个月后(1925年9月),这些离校师生在社会各界捐助下,迅速创办了光华大学。光华大学后来在1951年与大夏大学合并,组建为今天的华东师范大学。

圣约翰大学本是美国圣公会创办的著名教会大学,有“东方哈佛”之称,学生多为富家子弟或精英。但在民族危亡关头,这些“象牙塔”里的青年选择了站出来,用行动回应帝国主义的屠杀。这次降半旗事件,不仅是五卅运动中知识界最激进的回应之一,更直接催生了一所中国人自主创办的大学,象征着“教育救国”与“收回教育权”的觉醒。

1928年,赵一曼与儿子的珍贵合影,赵一曼身着素雅的短袖中式便装,坐在藤编座椅上,温柔怀抱着年幼的儿子;孩子依偎在母亲怀中。

1928年正是赵一曼革命生涯的间隙阶段,她在投身革命工作的同时,短暂拥有了陪伴儿子的时光——这张合影是她与儿子为数不多的同框影像之一,此后她为了革命事业与孩子分离,这张照片也成了这份珍贵亲情的留存纪念。

1925年,五卅运动,上海总工会领导下的工人游行队伍,它是中国近代史上第一次大规模、由工人阶级作为主力军的反帝爱国运动高潮时刻。

照片中前方巨大的横幅写着上海總工會,旁边还有「中華全國總工會」等字样,以及各种工会旗帜和标语。队伍中人们可以看出这是由工人、市民、知识分子等多阶层参与的游行。

民国时期,汉口江边的江汉关大楼,左侧带高耸钟楼的建筑是江汉关核心,西式柱式立面规整大气,钟楼的时钟清晰可见;楼前河岸停着木船、驳船,简易木质栈桥连起水面与岸边,行人、树木点缀其间,周围几栋同期西式建筑错落排布。

江汉关大楼1924年建成启用,由英国建筑师设计,融合希腊古典式与文艺复兴风格,是近代汉口作为通商口岸的标志性建筑——它既是当时汉口海关的办公场所,其钟楼钟声也成了老汉口的“城市时间信号”。

1924年2月16日,上海欧战纪念碑揭幕仪式,黄浦江边的广场上,高耸的纪念碑矗立中央,顶部和平女神铜像暂覆幕布,近万人群挤满场地——前排是整齐列队的万国商团军乐队、制服仪仗队,周围是西装礼帽的侨民、中外官员,各国旗帜竖立两侧,江面上的船只与军舰也参与了这场仪式,军乐、人群欢呼与江上汽笛声交织,透着当时上海租界的特殊公共氛围。

这座欧战纪念碑,是上海公共租界与法租界为纪念一战中赴欧参战阵亡的上海侨民而建,选址在两租界交界的爱多亚路外滩,由英商马海洋行设计,碑身贴花岗岩,正面刻阵亡侨民姓名,背面题“功炳欧西,名留华夏”,顶部的和平女神铜像,以“抚慰战争遗孤与母亲”的造型传递和平祈愿。

1946年12月30日,北平王府井街裹着寒冬里的激愤,清华大学的游行队伍举着醒目的横幅,“国立清华大学”的中英文字样清晰可辨,另一幅横幅上“抗议美军暴行”的字迹,裹着青年们的愤慨,在冬风里被高高擎起。

1946年12月24日圣诞夜,北京大学先修班女学生沈崇在东单附近看电影返家途中,被驻华美国海军陆战队士兵威廉·皮尔逊和普利查德强奸(一说仅皮尔逊实施暴行,另一人协助)。此事迅速曝光,引发北平学生强烈愤慨。

12月30日,北京大学、清华大学、燕京大学等高校数千学生(一说5000余人,一说上万人)举行大规模抗议游行,抗议“美军暴行”,要求严惩罪犯、公开道歉并撤出驻华美军。清华大学和燕京大学学生从西郊长途跋涉,冲破军警岗卡,赶到北大沙滩红楼集合,与北大队伍会合后沿王府井等地游行。

此游行是抗议美军暴行运动的开端,随后迅速蔓延至天津、上海、南京等全国数十城市,参与学生达50万人以上,成为战后中国学生运动的重要一环。它加剧了民众对驻华美军及国民党政府的不满,推动了反美情绪高涨,并间接影响了中美关系及国内政治格局。

1948年,东北,国民党军方高层与美国军事顾问在战火纷飞之际,依然沉浸在社交娱乐中的一幕。这种情景,在距离辽沈战役全面失利、国民党在大陆即将崩盘不到一年的背景下,更显讽刺。

照片焦点是戴眼镜的美国男子,他是美国陆军少将戴维·G·巴尔,时任美国驻华联合军事顾问团主任。巴尔手持酒杯,笑容满面。他于1947-1949年间负责向国民党提供军事援助和顾问服务,但最终在报告中直言国民党“领导层是世界上最差的”,无法挽救败局。

巴尔左侧是一位国民党军官,身份待考,可能为东北行辕或国民党东北剿总的高级将领,右侧是几位年轻女性,疑似陪酒人员,以及其他国民党军官和随从。大家围坐在铺白桌布的桌旁,桌上摆满咖啡杯、威士忌酒瓶(可见“WHISKY”标签,可能为Johnnie Walker)、香烟和小吃,氛围轻松愉快。

1957年,五十六岁的张学良坐在台北北投的幽居中,厚重的棉袍掩去了当年“少帅”的戎装锐气,双手交叠的姿态透着沉敛,目光却落向身旁的收音机,像要透过电波钻破这方封闭的天地。

对此时的他而言,这台收音机是“唯一的墙外通道”:天线高高竖起,接收着岛内外的新闻与广播——据史料记载,他常通过收音机关注大陆的局势、国际时事,甚至家乡东北的民间消息。而这台设备的存在,也是国民党当局对他“有限宽松”的体现,虽被幽禁,但允许保留收音设备,部分时段会被限制接收特定频段。

曾经在东北军帐指挥数十万兵马、在西安城头以兵谏撬动历史的人,此时的生活已被简化为读明史、种兰花、养信鸽,与收音机里的电波声作伴。1957年的他,距“西安事变”已过去21年,距被押解至台湾也已10年,当年的轻狂彻底被岁月磨成了沧桑,眼神里少了少年得志的锋芒,多了对命运的淡然,却也藏着对墙外世界的隐忧。