如果要在当今的科技界寻找一个绝对的异类,理查德·斯托曼(Richard Stallman,常被简称为 RMS)无疑是头号人物。

(来源:unwisdom)

虽然他的名字在大众中远不如埃隆·马斯克或者比尔·盖茨那样响亮,但整个现代互联网都刻着他的印记。某种程度上说,没有他,就没有今天的互联网。

他所发明的 GPL 自由软件协议和 GCC 编译器,为今天的 Linux 提供了生存规则与开发工具。从而间接奠定了安卓系统、亚马逊云服务,和几乎所有大公司都在使用的互联网基础设施。

(来源:Tecnolack)

更重要的是,斯托曼不只是程序员,他还是一位哲学家、活动家。他发起的 GNU 自由软件计划和创立的自由软件基金会(FSF),不仅打造了技术组件,更建立了一套完整的伦理体系——核心是捍卫计算机用户的自由。

他反复强调:“自由软件运动中的‘free’,指的是言论自由 free speech,不是免费啤酒 free beer。”

英文的原话是:“Free as in free speech, not as in free beer.”

这句话看似简单,却划清了自由软件运动与后来兴起的“开源”运动的边界。前者强调用户自由的道德权利(使用、研究、修改、分发软件的自由),而后者则侧重软件开发的实用优势(如质量、效率、协作),回避伦理诉求。

他也因此被称为“自由软件之父”。

直到现在,72 岁的斯托曼依然拒绝使用智能手机——因为它们内置的专有固件无法审查,会持续追踪用户位置;他也不使用任何运行非自由操作系统的电脑。

他的个人网站 stallman.org 至今保持纯文本格式,界面简陋,却持续更新。内容涵盖对科技巨头垄断、政府数字监控、AI 伦理乃至国际政治事件的尖锐评论。这样的生活方式,是他对当代技术商业模式的长期抗议。

图 | Richard Stallman 个人网页(来源:Stallman.org)

自由软件,从公开对抗比尔·盖茨开始

1953 年,理查德·斯托曼出生于纽约。

少年时期,他就展现出对数学与逻辑的超常兴趣。1971 年,年仅 18 岁的他进入哈佛大学攻读物理学,但很快将大量精力投入计算机编程。大二那年,他通过朋友介绍进入 MIT 人工智能实验室(AI Lab)实习,从此与那里的黑客社群结下不解之缘。

当时的 MIT AI Lab 是全球计算机文化的圣殿,也是黑客文化和共享精神的温床。

这里的程序员——包括后来的 Lisp 专家、Emacs 之父——普遍信奉一条不成文的准则:代码属于社区,而非个人或公司;软件应当开放,以便他人学习、改进和分享。

在这种环境中,斯托曼不仅磨练了编程技艺,更内化了一种深刻的伦理信念:计算是一种协作的智力活动,限制共享就是阻碍进步,更是对用户自主权的侵犯。

1974 年从哈佛毕业后,他没有选择高薪的工业界职位,而是留在 MIT AI Lab 担任专职程序员。他深度参与了 ITS(Incompatible Timesharing System)操作系统的开发,并编写了广受欢迎的 Emacs 编辑器——其早期版本就允许用户自由查看和修改源代码,甚至鼓励用户贡献补丁。

这种“用户即开发者”的实践,成为他日后自由软件理念的雏形。

图 | Richard Stallman 在 MIT 实验室(来源:Reddit)

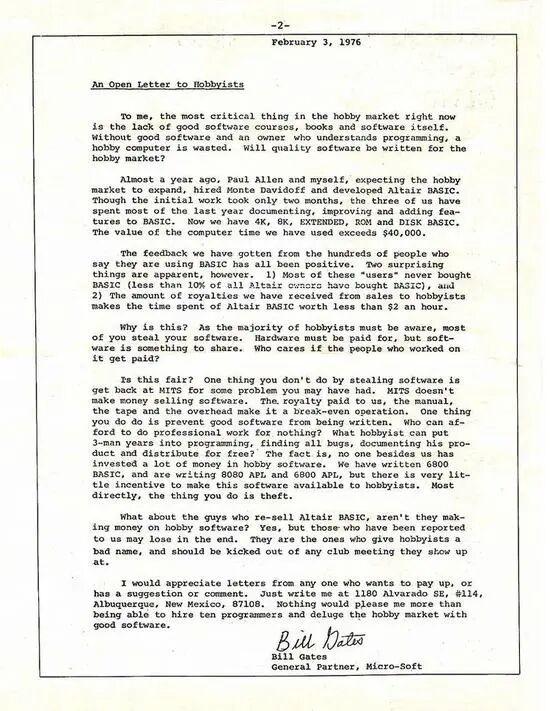

然而,事情很快急转直下。1976 年,从哈佛辍学创业的比尔·盖茨,察觉到自己公司软件的销量异常,便撰写了一封著名的《致爱好者的公开信》。信中的核心观点是:软件应当被视为一种商品,用户需要付费购买;其源代码则是软件的核心知识产权,理应受到著作权保护并被保密。

图 | 比尔·盖茨公开信(来源:Techrights.org)

这一理念迅速在行业中引起共鸣。商业化浪潮席卷了整个软件界,大量有才华的程序员投身市场,就连曾经在自由共享氛围中成长的 Unix 操作系统,也被其版权持有者 ATT 公司严格保护起来——不再以象征性价格或者免费提供给学术机构,并对所有 Unix 及其变种主张完整的著作权。

此举意味着,无数热衷于探索技术的黑客们,再也无法像过去那样自由地学习、修改和分发软件了。

面对这样的剧变,多数人选择顺应潮流。但理查德·斯托曼拒绝向现实妥协,并决心以一己之力扭转局面。他的回应是:既然软件走向封闭与私有,那就从头开始,亲手打造一套完全自由、开放的替代系统。

为此,他发起了一项宏大的计划:开发一个与 Unix 兼容但完全自由的操作系统,并将其命名为“GNU”(意为“GNU 不是 Unix”的递归缩写)。他旨在构建一整套自由的软件生态,确保用户对程序拥有彻底的控制权——包括运行、复制、分发、研究、修改和改进的自由。

斯托曼凭借其影响力,召集了许多黑客共同参与,并成立了自由软件基金会(FSF)来推进此事。但他深知个人力量的局限,于是设计出了一个具有“传染性”的法律工具:GNU 通用公共许可证(GPL 协议)。

作为开源协议的一种,GPL 规定:任何基于 GPL 代码衍生的软件,其源代码也必须以相同条款公开,不得闭源专有。

这一机制如同“病毒”一般,将自由共享的理念持续扩散。有人戏称,照此逻辑,理查德·斯托曼迟早会让可口可乐公司也在 GPL 协议下公开其饮料配方。

到 1990 年代初,GNU 项目已完成了操作系统所需的几乎所有关键组件:Emacs 编辑器、Bash Shell、glibc 库、GNU Make、GDB 调试器,以及最重要的——GCC 编译器。唯独缺少一个稳定、高效的内核。

1991 年,芬兰大学生林纳斯·托瓦兹(Linus Torvalds)在 Usenet 上发布了 Linux 内核的初版。他使用 GCC 编译了自己的代码,并在次年决定采用 GPL 协议发布 Linux。

这一选择至关重要——它使得 Linux 能与 GNU 的组件无缝结合,形成一个功能完整、可实际部署的操作系统。

图 | Linux 之父 Linus Torvalds(来源:somoslibres.org)

然而,大众很快将这一系统简称为“Linux”。斯托曼对此极为不满。他坚持应称其为“GNU/Linux”。在他看来,这并非争功,而是原则问题:Linux 只是一个内核,而 GNU 代表了一整套关于用户自由的哲学体系。

如果只提 Linux,人们会将其视为一种高效的协作开发模式(即后来“开源”运动所推崇的);而加上 GNU,则是在提醒世人:软件不仅是工具,更是关乎自由与控制的伦理问题。

尽管林纳斯·托瓦兹本人多次表示对“GNU/Linux”名称不感兴趣,甚至调侃叫 GNU/Linux 就像把汽车叫做福特/内燃机。

但不可否认的是:没有斯托曼打下的法律、工具和社区基础,Linux 很可能只是一个学生作业,无法成长为今日统治服务器、超级计算机、安卓设备乃至嵌入式系统的全球性平台。

互联网时代偏执的守夜人

工作之外,斯托曼的个人生活也与其理念高度一致。他没有房产,多年寄居在 MIT 的办公室或朋友家中;没有汽车,出行靠步行或公共交通;不用电视、流媒体、社交媒体。他拒绝使用任何包含非自由软件的设备——这意味着他无法使用 iPhone、Android 手机,甚至很多 Linux 发行版(如 Ubuntu)也因包含专有驱动或固件而被他排除。

他还创立了自己的“技术教会”——在公开演讲场合,他常身披黑色长袍,头戴一顶用旧电脑软盘改造成的光环,自称“圣依格努修斯”(Saint IGNUcius,戏仿耶稣会创始人圣依纳爵·罗耀拉,Saint Ignatius of Loyola),以幽默的方式布道自由软件的信条。

想要加入教会,只需宣读信仰告白:“除 GNU 之外别无拯救,而 Linux 不过是其中的一个内核。”足够诚恳,上帝或许会保佑你的电脑。

图 | 斯托曼经典造型(来源:The Seattle Star)

2023 年 9 月,在 GNU 项目成立 40 周年纪念活动上,斯托曼以出乎意料的形象现身:标志性的长发与大胡子消失,取而代之的是化疗后的憔悴面容。他向社区坦承自己罹患非霍奇金淋巴瘤,但即便戴着口罩、声音颤抖,仍坚持登台发言:“病情可控,我仍在为自由软件基金会工作。”这种近乎苦行僧式的坚持令人动容。

图 | Richard Stallman 患癌后出席活动(来源:Reddit)

不过,斯托曼并非完人。他性格固执、言论极端,常将复杂社会问题简化为二元对立。在他眼中,专有软件不仅是“不好”,而是“不道德”;使用 SaaS(软件服务)等同于“交出自由”;甚至像 Netflix 这样的流媒体服务,也被他批评为数字枷锁。

这种道德绝对主义,使他与许多务实的开源倡导者疏远。林纳斯·托瓦兹直言:“RMS 的性格让很多人对自由软件敬而远之。”

真正的危机爆发于 2019 年。当时 MIT 媒体实验室因接受性犯罪者杰弗里·爱泼斯坦(Jeffrey Epstein)的资助而陷入丑闻。

斯托曼在一封内部邮件中对人工智能先驱马文·明斯基(Marvin Minsky)是否涉及性侵案发表评论,试图从语义学角度分析“性侵犯”在特定情境下是否成立,称当事人(未成年人)“可能表现出了自愿”。

这可能也是他所认为的一种“自由”,只是过于理想和真空。

尽管他事后澄清并非为罪行辩护,但公众普遍认为其言论缺乏基本共情,是对受害者的二次伤害。在巨大舆论压力下,他被迫辞去 MIT 客座研究员及 FSF 主席职务。

虽然 2021 年经 FSF 董事会投票复职,但事件已造成不可逆的裂痕:主要赞助商红帽(Red Hat)、Canonical 一度暂停资助,社区内部出现严重分裂。

这一事件暴露了早期黑客文化中的致命缺陷:过度崇尚逻辑正确,忽视社会情感与权力结构。斯托曼的世界观建立在“代码即法律”的理想之上,却未能充分理解现实世界中性别、权力与创伤的复杂性。

在 AI 时代重新定义“自由”

到了 2025 年,斯托曼所担忧的趋势正在加速演进。生成式 AI 如 ChatGPT、Gemini、Claude 等由少数科技巨头垄断,其训练数据不透明,推理过程不可解释,输出的代码无法被用户审查。

斯托曼称这类系统为“废话生成器”(Bullshit Generator):如果用户无法理解、修改、控制自己使用的软件,那么无论它多么“智能”,本质上仍是黑盒奴役。

图 | 关于 ChatGPT 的评论(来源:stallman.org)

更严峻的是,云计算和 SaaS 模式正在消解“本地软件”的概念。用户不再安装程序,而是在云端点击服务;数据不再属于自己,而是存储在企业的服务器上。

斯托曼早在 1990 年代就警告过“服务代替软件”的危险——SaaSS(Service as a Software Substitute)——指出这会让用户彻底失去对计算的控制权。

如今,他的预言正在成为现实。而普通用户早已习惯用隐私换便利,习惯在不读条款的情况下点击“同意”。自由软件运动所捍卫的用户权利,在效率与体验面前显得不合时宜。

可恰恰这种不合时宜,让斯托曼的存在显得愈发珍贵。

他或许无法阻止技术中心化的浪潮,但他的声音迫使我们不断追问:技术进步是否必须以自由为代价?AI 时代,我们是否需要新的“自由软件定义”?如何确保算法的透明与可审计?

理查德·斯托曼并不是一个完美的精神领袖。他固执、偏激、不善共情,甚至有时令人反感。但就连他的反对者也承认:“倘若世上没有理查德·斯托曼,人类也应当创造出这样一个人。”

运营/排版:何晨龙