“朱耷(1626年—约1705年),原名朱统䥅qiàn,字刃庵,号八大山人、雪个、个山、人屋、道朗等,出家时释名传綮,汉族,江西南昌人。

明末清初画家,中国画一代宗师。”

从王孙到野狐

1644年,甲申之变,崇祯皇帝自缢于煤山。消息传到江西,对十九岁的朱耷[zhū dā]而言,这不是普通的改朝换代。

他是大明宁王的后裔,那个轰然倒塌的王朝,是他血脉里自带的江山。

一夜之间,天地倾覆。

他从锦衣玉食的王孙,变成了连姓氏都危险的“遗民”。他只能逃。

躲进深山,剃发为僧。

可袈裟能遮住头发,遮不住心里那片烧成灰烬的山河。此后的几十年,朱耷活得像一头困在笼中的孤兽。

他当过和尚,又做道士,换过许多名字:“雪个”、“个山驴”……

但无论叫什么,都困不住笔下那腔孤愤。他失去了开口说话的权利,便把所有的语言都泼在了纸上。

他画的鸟,蜷着身子,单脚独立,眼睛瞪得像铜铃,顶着一肚子无处发泄的气。

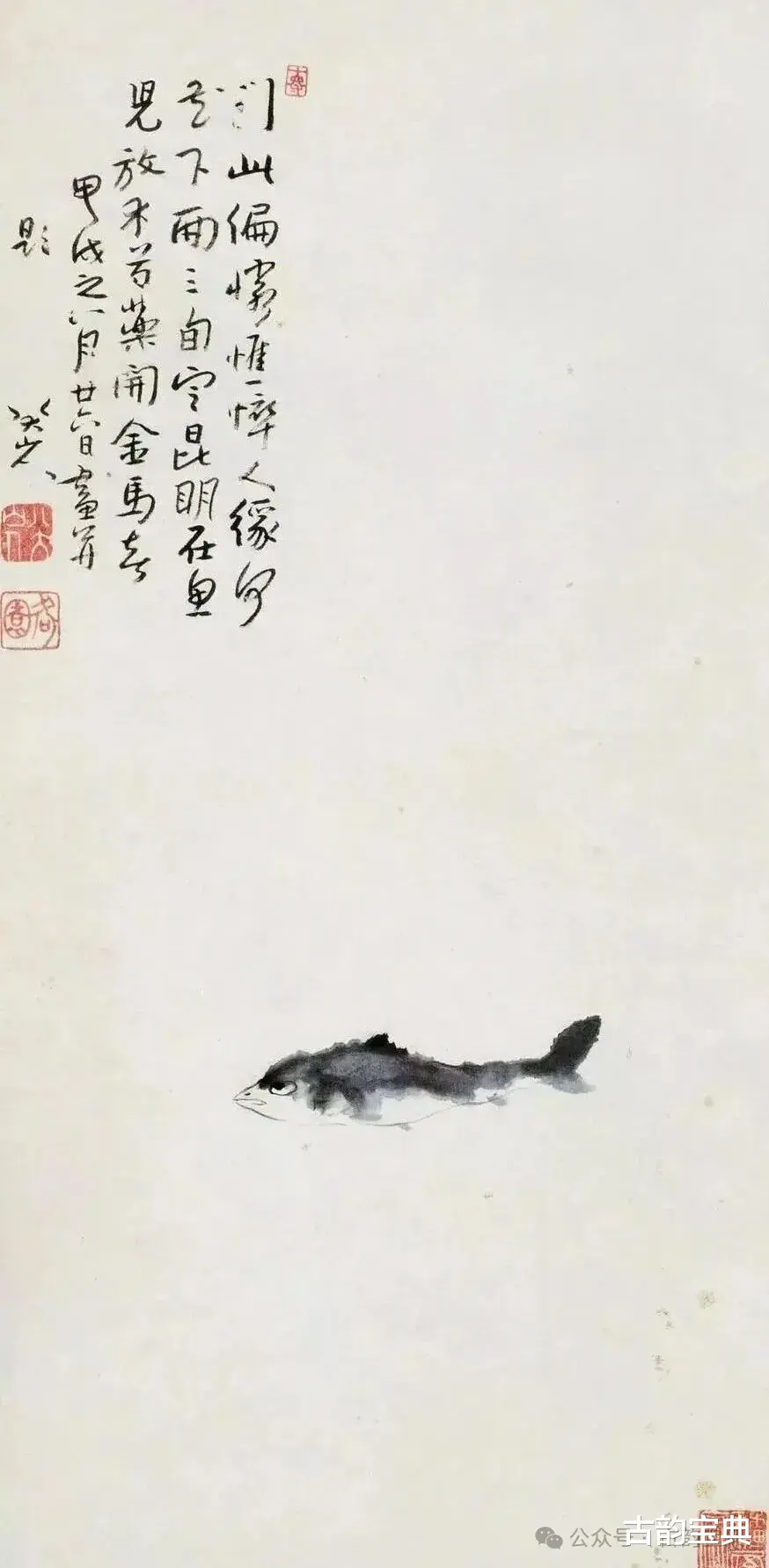

他画的鱼,翻着巨大的白眼,仿佛下一秒就要用眼神刺破这令人窒息的尘网。

他画的山水,是残山剩水,一片荒寒寂灭。这些,就是他的日记。

每一幅,都是他无处安放的魂魄,在纸上投下的、孤绝的影。

八大山人

命名推测:以“谦”为甲,藏山于地

晚年,朱耷几乎统一以‘八大山人’署款,结束了此前雪个、个山、驴屋等名号杂用的状态。

这个看似平和的号,并非一时兴起 —— 早年间他已用过‘八大山人’印章,只是到了暮年,它才真正成为承载其全部精神重量的身份符号。

这绝非随意为之。

或许是一次酒后,旧友隐晦提醒他,画中孤愤太过,小心惹祸;或许是他自己,感到了暮年将至的疲惫,与四周无所不在的、审视的目光。

他是道士,或者这个名字应该更有深意。那一夜,他的目光或许久久停在“谦”卦上。卦象是 “地山谦”——高山(艮)深藏于大地(坤)之下。

卦辞说:“亨,君子有终。”

这几个字,像一道光,劈开了他数十年的黑暗。他这一生,不就是一座崩塌后又顽固挺立的“山”吗?

他的孤傲、他的才华、他全部的身世与痛苦,就是这座无法移走的山。

而“谦”卦告诉他:把你的山,藏进地里。不是消失,而是深藏。

用至柔的智慧,守护至刚的锋芒,以求“有终”——保全肉身,也保全笔下那片不容玷污的精神山河。

“八大为坤,是地。山,还是我的山。”

“从今往后,我便叫——八大山人。”

于是,一个看似收敛的号,成了他最坚硬的铠甲。可灵魂的火焰是盖不住的。

当他提笔署名时,那四个字在他笔下陡然活了,浑然交织,化为世人眼中永远的“哭之笑之”。

名号,是他对世界的“藏”。签名,是他对自己、对知音的“露”。这一藏一露之间,一个孤绝的魂灵,完成了对自己最悲怆、也最智慧的加冕。

在废墟上称王

从此,“八大山人”不再是一个落魄王孙的别名。它成了一种精神的图腾。

他失去了整个帝国,却用一支笔,在艺术的王国里重建了自己的山河,并成为了那里说一不二的“君王”。

他的画越简淡,力量越磅礴;他的名声越隐逸,身影越巍峨。

后世无数人临摹他的笔墨,学那翻白眼的鸟、冷眼的鱼。但最难学的,是那笔墨深处,“哭之笑之”的灵魂重量。

他将这四个字以草书连缀,上下紧贴。乍一看,既像“哭之” ,又像 “笑之” 。 这不是书法游戏。这是他一生所有答案的总和。

哭什么? 哭宗庙倾覆,哭山河易主,哭自己一生流离。

笑什么? 笑命运荒唐,笑新朝权贵,笑这乾坤颠倒的世道。

“哭之笑之”,正是他对自己生存状态最精准的概括:一个活在破碎夹缝中的人,除了哭笑不得,还能怎样?

这个名号,连同他笔下那些翻白眼的生灵,共同构成了一场持续终生的、沉默而震耳欲聋的行为艺术。

他用这个签名,给每一幅画、每一段人生,盖上了专属的、悲怆的封印。

所以,当我们再看到那“八大山人”的签名时,看到的不是一个画家,而是一个时代巨大的伤口,和一个灵魂,在万古的废墟之上,昂着头,完成的一场寂静的涅槃。

---

(本文核心史实依据:朱耷明宗室身份、遗民生平、独特画风与“哭之笑之”签名形态,均出自《个山小像》题跋及清初画史记载。“谦卦”解读为其名号由来的一种合理推演,契合其道士身份与生存语境。)

图 八大山人