张隆溪教授A History of Chinese Literature(Routledge, 2023) 有一节题为Leaders of the Jian’an Period: The Three Caos (p.52),谈的是建安文学和“三曹”。张教授在这一节论及曹丕(187—226)《燕歌行》,并提供这首诗的英译。

A History of Chinese Literature

《燕歌行》有一个特殊之处:全诗用“贱妾”口吻叙述出来,然而诗篇的作者曹丕分明是个男人。

这种明确的“跨性别”书写未必是曹丕首创的。曹植《七哀》的第七行至第十六行也是设为“贱妾”自叙。

无论如何,男诗人以“妾”为诗篇叙述者后来成为中国诗史上一个小传统。

“贱妾”这词,是古典文学中典型的女性身份符号,且带有卑微、依附的语义色彩。这些语义色彩在张隆溪教授的A History of Chinese Literature(Routledge, 2023)一书中,没有获得呈现。

值得注意的是:魏朝以后,“贱妾”和“妾”在诗坛日渐占有一席位——许多男诗人拟“妾”作诗,用这个“女声标志”来传情达意,而且所写不限于闺门内的事(本文题目“妾出闺门外”喻指超越闺门之限)。

男性作者写诗为什么要这样“跨性别”?男人使用“贱妾”和“妾”来发声发言,有什么好处?这类诗篇有什么特殊作用?如果诗篇中的“妾”不再自限于抒发闺怨,而是走出闺门,同时还关心起国家大事,那么,“闺门外的贱妾”发出了怎样的声音?“她们”关注什么话题?“她们”是不是争得了更多的话语权?

《中国女性文学史》

张教授笔下,“男子作闺音”的特征不明显

曹丕写《燕歌行》之时,似乎还没有很强烈的联句意识,所以,《燕歌行》有三句才形成一个“语义单元”的情况,例如:

贱妾茕茕守空房,忧来思君不敢忘,不觉泪下沾衣裳。

Left alone in the empty room, I dare not

Forget you in all my sadness and dismay;

My tears wet my clothing in the cold day. (Zhang)

上引三句,主语都是“贱妾”。

《曹丕集校注》

张隆溪教授按照英语世界女子自称的习惯,将译文的主语定为 I (若以指称而论,“贱妾”可以指向 I 。按:“贱妾”直译成英文可以是lowly concubine 或 humble concubine.)。

英语的第一人称 I 不显示说话人的性别和身份,所以,译文中到底是什么人在说话?那个I, 是个男人,还是女人?不详。

幸好张教授的“旁白”告诉读者a young ladyleft alone at home, thinking of her loved one traveling in a faraway place。意思是诗中那个“ I (我)”是个年轻女人/少妇。

事实上,诗中“贱妾”这角色是 young 还是不 young, 诗篇本身根本没有留下线索。一般而言,古时已婚的老妇人也可以自称“妾”(尤其相对于自己的丈夫自称“妾”)。汉语世界中的读者看到“贱妾”自然知悉诗中人的性别(不再需要其他解说)。

Gendered Persona and Poetic Voice :The Abandoned Woman

不过,我们的讨论重点不在“贱妾”的年纪大还是年纪小,而是“贱妾”这个自称词有没有造成翻译困难?它怎样为后世诗人所用?

下面,我们列出另一家(LIU, Wu-chi and LO, IrvingEd.Sunflower Splendor: Three Thousand Years of Chinese Poetry. Indiana University Press, 1975) 译文:

Forlorn,your wifekeeps to the deserted room;

Misery cannot make me forget my love.

Unaware of the tears that moisten my gown, ...

这首译诗中的your wife 是自称词还是他称词?

按照英文行文的习惯,谈话时说到your wife,一般是指第三者(例如“我”对“你”说话时提及的“她”可以是your wife),但是,从LIU 和 LO 这首译诗的上下文看,似乎译者想让 your wife和诗中的第一人称等同,因为上引第二行your wife紧接着第一行的 me。这情况,应该是希望运用语境来“实现”两个称谓词的“所指(signified)同一”。

Sunflower Splendor Three Thousand Years of Chinese Poetry

“贱妾”无论翻译成 I 还是 your wife, 译文的功能都无法完全代替“贱妾”在中国诗学传统中的角色。为什么?

因为诗篇中出现“贱妾”自称,可以说是中国诗史上的特别现象。

女性主义者也许会说:女人自称“贱妾”,这反映古代女子在婚姻生活中地位低下。这种“男尊女卑”,是不平等的。

不过,事物或有“两面性”,有一弊往往也有一利,例如:“贱妾”一旦成为诗语和惯用“视角”,有利于(古代的男诗人)写诗为女人发声。

男人代“贱妾”言,竟演化成小“传统”

“贱妾”一词在先秦时期的文献中就已经出现,例如《左传・宣公三年》中就有 “郑文公有贱妾,曰燕姞”的记载。这是史家称燕姞为“贱妾”,而不是燕姞自称“贱妾”。

《春秋左传注》

“贱妾”未见于《诗经》和《楚辞》。秦朝以后,在诗篇中,“贱妾”见于虞姬《和项王歌》(《垓下歌》):

汉兵已略地,四方楚歌声。

大王意气尽,贱妾何聊生!

上面这四行,是唐朝张守节的《史记正义》所引,据说是录自汉初陆贾《楚汉春秋》。然而,《史记》《汉书》都未见收载《和项王歌》,因此,这首诗是不是后人伪作目前未有定论。一般学者不排除《和项王歌》是好事者假托虞姬之名而撰写的。

有些古代诗篇,作者不明,这种情况绝非罕见。乐府古辞《怨歌行》著作权被归于班婕妤的名下,但是,这归属同样启人疑窦(宇文所安曾论及此问题。参看其著作Stephen Owen,The Making of Early Chinese Classical Poetry.Harvard University Press, 2006, pp.223-225﹔《中国早期古典诗歌的生成》,三联书店2014年版,页266-271)。

S. Owen, The Making of Early Chinese Classical Poetry

曹植作《七哀》,内文也有“贱妾”自叙。表面上,诗行仍在讲“女怨”,然而,世人多相信曹植《七哀》已略移向“为臣良独难”的逐臣心态上去(康正果《风骚与艳情:中国古典诗词的女性研究》郑州:河南人民出版社1988年版页109)。此诗以周公旦忠而被疑的典故抒发哀怨,或云是曹植遭魏明帝猜忌时所作。

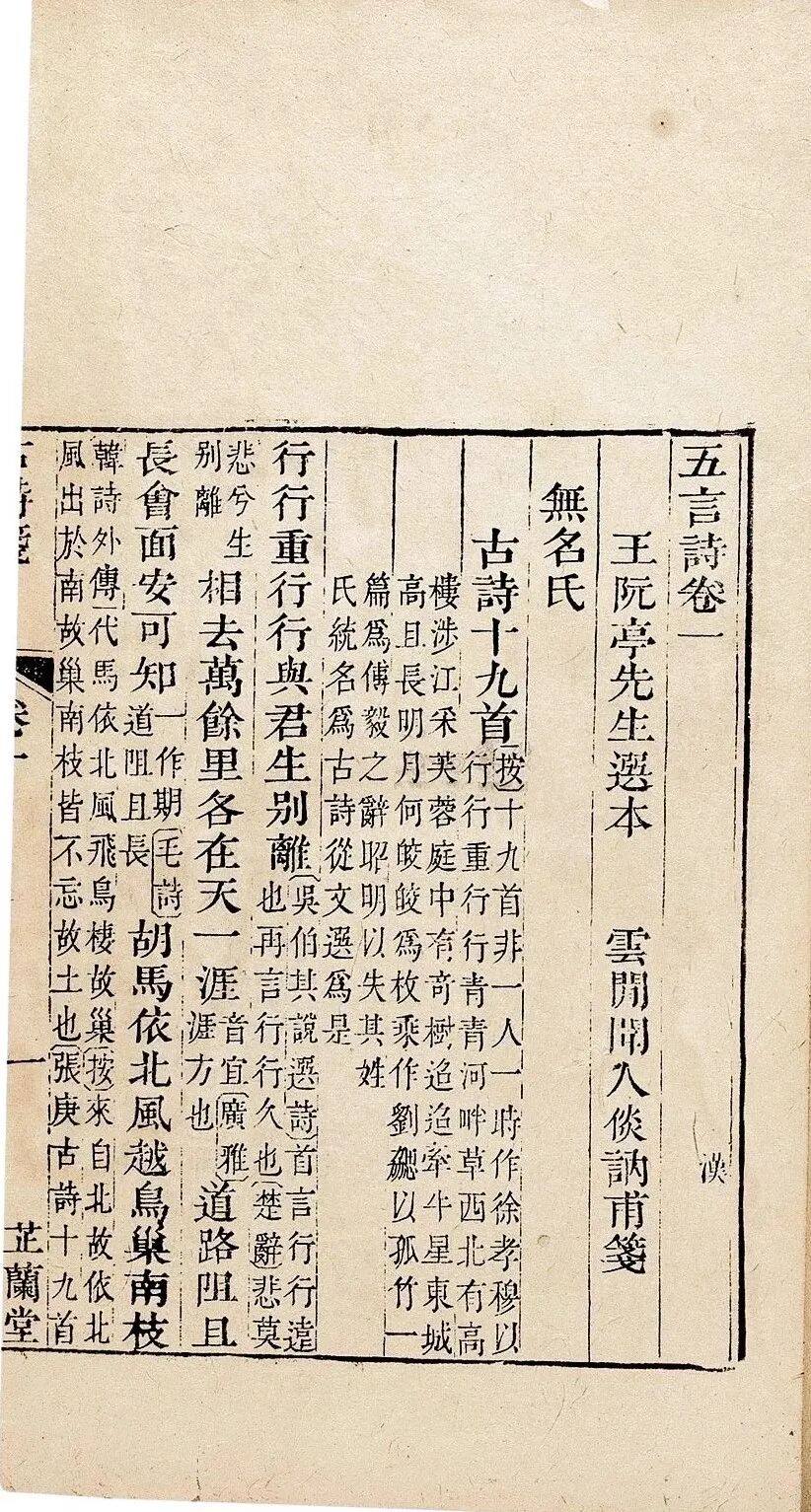

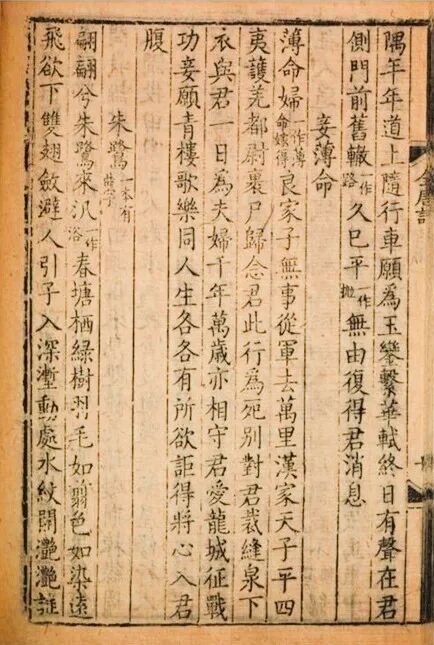

其他汉朝古诗中也出现“贱妾”,例如:《古诗十九首・冉冉孤生竹》中有“贱妾守空房,忧来煎我心”之句:

冉冉孤生竹,结根泰山阿。与君为新婚,菟丝附女萝。菟丝生有时,夫妇会有宜。千里远结婚,悠悠隔山陂。

思君令人老,轩车来何迟?

伤彼蕙兰花,含英扬光辉;

过时而不采,将随秋草萎。

君亮执高节,贱妾亦何为?

“轩车来何迟”有两种解释:有人认为本诗是思妇诗,所以,说“轩车……”是指思妇她(诗中角色)丈夫的轩车怎么来得这么迟?也就是说,“君”怎么还没有得志归来。

另一派认为本诗是写订了婚还没结婚,女方诉说男方迎娶的车子怎么还没来到女家之门?若男女两方未正式成婚,女方就自称“贱妾”,那可能是男女双方已有婚约。

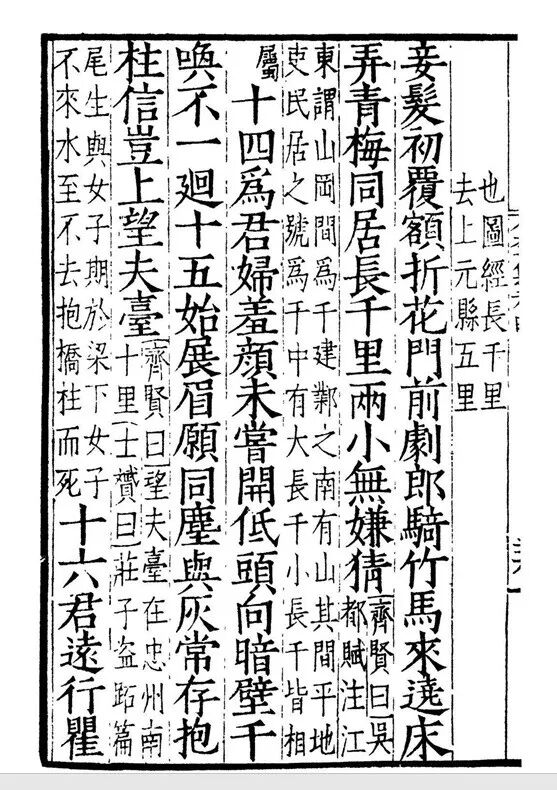

《古诗笺》芷兰堂本《古诗十九首》书影

《古诗十九首》是何时之作?

翻检文献,可知《古诗十九首》最早由南朝梁代昭明太子萧统编选入《文选》,并题为“古诗”。

萧统在编纂时明确将十九首诗归为“古诗”(即年代较早、作者不详的诗)。结合历代学者对“古诗”语言、用典的考证,我们不妨判定其创作年代在建安初年(公元 200 年左右。蔡宗齐指出,大部分现代学者定其年代于“东汉末年”。参看《如何阅读中国诗歌・作品导读》,三联书店2023年版,页99。)

再以五言诗的“成熟历程”来推测:《古诗十九首》是五言诗完全成熟的标志,而五言诗在西汉初萌芽,东汉中期逐渐发展,东汉末年达到巅峰。《古诗十九首》形式成熟度与这一演变轨迹(成熟于“东汉末”)甚为吻合。

虽然《古诗十九首》撰作年代问题比虞姬《和项王歌》明确,但是,《古诗十九首》作者身份也不明确――《冉冉孤生竹》用女子的口吻呈现,也许此诗真出自女子之手?(参看:南朝陈徐陵《玉台新咏》的叙文。徐陵认为集中所收古诗,大多为女子所作。另参:康正果《风骚与艳情》,郑州:河南人民出版社1988年版,页51。)

《玉台新咏笺注》

再有一例:汉乐府《东门行》写:“他家但愿富贵,贱妾与君共哺糜。上用沧浪天故,下当用此黄口儿。今非! ” (《乐府诗集·相和歌辞·瑟调曲》)

《东门行》作者是男还是女?无法确定。

此外,原题为《古诗为焦仲卿妻作》的乐府民歌《孔雀东南飞》也值得注意。诗中那新妇也自称“妾”。不过,此诗的来历同样不明,世人通常根据《玉台新咏》所载“小序”定此诗为汉末之作,其作者多记为“佚名”。

明确由男诗人执笔代“贱妾”言的诗篇,大概以曹丕、曹植二人为早。曹丕《燕歌行》只有“贱妾”自称,而曹植的《七哀》中则有“孤妾”“妾”“贱妾”等(按:《七哀》“孤妾”,《宋书・乐志》中作“贱妾”)。

王巍校注《曹植集校注》

在这种情况下,曹丕、曹植笔下诗篇中的“贱妾”自言其情,实是男子“偏作闺声”。后来,庾信《燕歌行》也沿用“妾”,例如:“妾惊甘泉足烽火,君讶渔阳少阵云。自从将军出细柳,荡子空床难独守……”

今人孙康宜教授用“(戴)面具”来形容男诗人拟代女子作诗(孙康宜《性别的困惑——从传统读者阅读情诗的偏见说起》一文,载张宏生、张雁编《古代女诗人研究》,页100-109。另参孙康宜《古典与现代的女性阐释》,1998年版)。

下文我们分析曹植的《七哀》。

“妾”“君”之间、民歌与文人诗

曹植《七哀》写一个思妇对丈夫的思念和怨情。从字面意义上看,曹植《七哀》和曹丕《燕歌行》所表达的语义相差无几,只是曹植《七哀》中的“妾”明确是persona (第七行及以下,才是“妾”的话语)。

《七哀》(见于沈德潜《古诗源》卷五;王巍《曹植集校注》,河北教育出版社2013年版,页62)写什么:

明月照高楼,流光正徘徊。

上有愁思妇,悲叹有余哀。

借问叹者谁?自云宕子妻。

君行逾十年,孤妾常独栖。

君若清路尘,妾若浊水泥。

浮沈各异势,会合何时谐?

愿为西南风,长逝入君怀。

君怀良不开,贱妾当何依?

《三曹诗选》

这首诗首六行是(身处高楼之外的)叙述者的话语,第七行至末句的字面义蕴是:“妾”思念出行的“君”。“长逝入君怀”是说,“妾”渴望自己与“君”重聚,投入“君”的怀里。

《七哀》也可能是以思妇被遗弃的不幸遭遇来比喻曹植自己在政治上被排挤的困境。具体而言,一些诠释者认为此诗是以思妇与丈夫的离异来比喻曹植和魏帝之间的生疏关系。

《七哀》被解释成曹氏兄弟间的恩怨,有没有相关的蛛线马迹?

曹植的其他诗篇也隐约流露了诗人遭受打击之后的怨愤心情,较明显的例子有曹植的《七步诗》(有可疑,不过这诗现在被收录在曹子建诗集中)、《野田黄雀行》(宇文所安《中国早期古典诗歌的生成》,三联书店2014年版,页308-309)、《美女篇》、《浮萍篇》和《种葛篇》等。

明人刘履、清人沈德潜、现当代学者余冠英、程千帆、沈祖棻等人也都认为曹植《七哀》可能是以闺怨来“讽君”,有着政治隐喻。这种“情诗・寄托”之说,来历为何?为什么会渐渐蔚然成风?

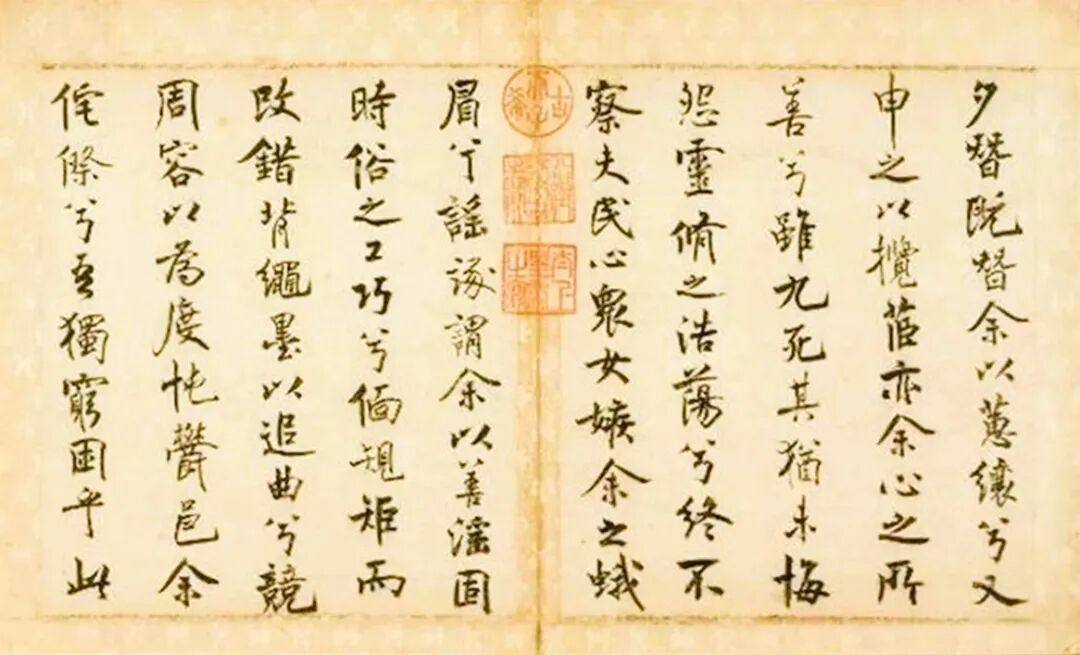

宋米芾《书离骚经》(台北故宫藏)

先秦屈原《离骚》以女子自况:“众女嫉馀之蛾眉兮,谣诼谓馀以善淫。”作者屈原是男人,而自拟为貌美女子(参康正果《风骚与艳情》,郑州:河南人民出版社,1988年版页74)。

当代学者孙康宜教授指出,古时男性诗人经常用虚构的女性声音来发言,形成一种“寄托”的美学文化。孙康宜认为,男性诗人常借“男女”“香草美人”写情诗,有讬喻,所以他们也用同样的讬喻策略来解读别人的诗歌。

孙康宜又指出,乐府民歌中“女子”多毫不掩饰地表达内心的爱和怨,后来的女诗人所写自传诗常直抒其情。

总之,我们可以推断:诗篇的“美人见嫉”模式源于《楚辞》,是楚国逐臣屈原创始的。以“美人见弃”喻政治失意,主要是文人的传统。从这个角度看,曹植《七哀》中“(妾)愿为西南风,长逝入君怀”或系喻君臣,此说不违“逐臣思君”的传统。

曹丕的《燕歌行》应该是源自乐府民歌或者《古诗十九首》的相思话语。这属于“民歌系抒情诗”的谱系。

文人自然也可以兼用民歌的写作手法。

曹植《七哀》所写“贱妾”如果是确如文人学者所说隐指未获君主垂青的臣子,那么,“男女臣君”这一脉就由写作到阐释,再由阐释回到写作,形成“文人寄讬诗”的闭环(按:民歌和文人诗的预设读者对象 / intended readership未必一致)。

曹植墓

所谓“闭环”,指文人如此写,而文人又如此解,如此解又引得更多的文人如此写,周流不息。这种情况,令人联想起某种思维定势。

如果有学者坚称: 读曹植《七哀诗》不必谈什么政治讽寓,那么,这类学者可能不懂reader-response criticism (读者反应批评)?或者不大愿意接受读者反应批评所揭示的道理?

文人也可以选择继承乐府民歌写爱情的一脉,以女性为第一身写出纯粹的情诗。个别诗人甚至有能力兼顾爱情、政治两个层面(例如唐朝的张籍,他有些诗篇字面是情诗,内里却是文人、官僚世界的轇轕。)

Articulated Ladies :Gender and the Male Community

小议唐代张籍等诗人笔下的“妾”“君”

唐朝张籍诗中,凡写到“妾”“君”之间的事,在阐释上往往负载“儿女私情”以外的深意,例如《节妇吟》(李孟君《唐诗中的女性形象研究》,花木兰文化出版社2008年版,页40):

君知妾有夫,赠妾双明珠。

感君缠绵意,系在红罗襦。

妾家高楼连苑起,良人执戟明光里。

知君用心如日月,事夫誓拟同生死。

还君明珠双泪垂,恨不相逢未嫁时。

这诗之中,“妾”的丈夫是“良人”和“夫”,而“君”像是人主,也就是政治上的人主、“主公”。

中唐时期,藩镇割据,平卢淄青节度使李师道权势显赫,他为了增强自身势力,用各种手段勾结、拉拢文人和中央官吏。

张籍和韩愈是同道中人,反对藩镇割据。李师道向张籍发出邀请,张籍不愿依附于李师道,于是写下了这首《节妇吟》寄给李师道,以明心志。

诗中以“妾”自况,以“君”喻李师道。“君知妾有夫,赠妾双明珠”,表示李师道明知张籍已效力于朝廷,仍拉拢张籍。

“感君缠绵意,系在红罗襦”,体现张籍对李师道(“君”)情意的感激,但是“妾家高楼连苑起,良人执戟明光里。知君用心如明月,事夫誓拟同生死”表明自己“妾”)忠于大唐中央的立场,最后“还君明珠双泪垂,恨不相逢未嫁时”,婉拒了李师道的邀请。

《全唐诗》

《节妇吟》之“妾”以“家有良人”为由拒绝追求者,这“情节”可能是源自汉代乐府诗《陌上桑》“罗敷自有夫”、“夫婿居上头”(郭茂倩《乐府诗集・相和歌辞》)。此诗写罗敷抗拒“使君”(追求者)的勾搭。

此外,张籍《杂曲歌辞・妾薄命》也是乐府诗(参见李建昆校注《张籍诗集校注》,华泰文化事业公司2001年初版,卷二),诗中传达了另一位“妾”的心声:

薄命妇,良家子, 无事从军去万里。

汉家天子平四夷, 护羌都尉裹尸归。

念君此行为死别, 对君裁缝泉下衣。

与君一日为夫妇, 千年万岁亦相守。

君爱龙城征战功,妾愿青楼欢乐同。

人生各各有所欲, 讵得将心入君腹。

这首诗描写一位女子(“妾”)因丈夫(“君”)从军远征而陷入悲苦命运的心声。诗中充满对爱情的执着与对命运的无奈,展现了战争对家庭与女性的深重影响。

《张籍集系年校注》,中华书局2016年版。

张籍《杂曲歌辞・妾薄命》写“妾”哀叹丈夫从军,她深知从军风险很大却无可奈何。无论如何,即使只做一天夫妻,她也愿意千年万岁相守。

张籍所写“讵得将心入君腹?”和曹植《七哀》“君怀良不开,贱妾当何依?”意思没有什么差别。

张籍这首诗令人动容的一句是“对君裁缝泉下衣”:“妾”明知丈夫出征,必然凶多吉多(泉下衣,大概是指死落黄泉所穿之衣),仍然尽其妇道为夫缝衣。此诗表露深情,又透出深沉的悲哀。

《杂曲歌辞・妾薄命》质朴语言,呈现的却是“平四夷”背景下女人的悲惨命运(关于描写为国抵抗外敌的诗篇,参看:洪涛:谈文学史上一个母题和男子特质Masculinity(读张隆溪教授的英文版中国文学史・三十二)一文)。

李白《黄葛篇》写女子采葛缝制暑服寄给远在日南(遥远的南方)的丈夫,暑服寄到时已是秋天。末二句“此物虽过时,是妾手中迹”(《全唐诗》第5卷),写出妇人情深和远戍之苦。

李白《长干行》开篇就自称“妾”:“妾发初复额,折花门前剧。郎骑竹马来,绕床弄青梅。……”这首诗以一位商人妇的口吻叙出,诗中“妾”字频繁出现,表达她对丈夫的深情与思念。

《分类补注李太白诗》四部丛刊本

杜甫《新婚别》以一位新婚女子的口吻,描写丈夫被征招出征。清人仇兆鳌《杜诗详注》(中华书局1979年版)将《新婚别》编在卷之七,页530:

兔丝附蓬麻,引蔓故不长。

嫁女与征夫,不如弃路旁。

结发为妻子,席不暖君床。

暮婚晨告别,无乃太匆忙。

君行虽不远,守边赴河阳。

妾身未分明,何以拜姑嫜?

父母养我时,日夜令我藏。

生女有所归,鸡狗亦得将。

君今往死地,沉痛迫中肠。

誓欲随君去,形势反苍黄。

勿为新婚念,努力事戎行。

妇人在军中,兵气恐不扬。

自嗟贫家女,久致罗襦裳。

罗襦不复施,对君洗红妆。

仰视百鸟飞,大小必双翔。

人事多错迕,与君永相望。

杜甫这首诗写“妾”要面对离别的哀痛,因为她不能和“君”一起到前线去。她对未来感到惶恐。“妾身未分明”,说明她入住男家的时间很短,身份未完全确定。

Qiulei Hu, Abandoned Women and Boudoir Resentment (2023)

古时,女子的命运往往比较被动,她们纵使情感真挚却无力改变现实。《新婚别》无疑是对战争的控诉:战争不仅可以夺去军人的性命,也可以摧毁家庭与爱情。

综上所述,曹丕、曹植、张籍、李白、杜甫等人以“妾”自称,用女性视角描写妇女命运,例如,她们没有选择、被遗弃、征人离别、孤立无依等,延续了乐府“感于哀乐,缘事而发”的传统。

“借妾言政”与唐宋诗篇

天宝四年(745),大唐的宜芬公主远嫁,与安禄山质子和亲,行至虚池驿,悲愁而作诗(宜芬公主《虚池驿题屏风》,载《全唐诗》卷7,页67),其诗曰:

出嫁辞乡国,由来此别离。

圣恩愁远道,行路泣相看。

沙塞容颜尽,边隅粉黛残。

妾心何所断,他日望长安。

《新修增订注释全唐诗》

此外,《寄夫》是陈玉兰写给丈夫的一封诗体短简:“夫戍边关妾在吴,西风吹妾妾忧夫。一行书信千行泪,寒到君边衣到无?”(《全唐诗》卷799)。可见,女诗人沿用“妾”为诗语。男性诗人也善用“妾”,例如,白居易《王昭君二首》(收入《才调集》卷第五)中的第二首:

汉使却回凭寄语,

黄金何日赎蛾眉?

君王若问妾颜色,

莫道不如宫里时。

另外,北宋人郭茂倩《乐府诗集》卷九十七“琴曲歌辞”中收录唐人杨凌《明妃怨》,题材同为汉代王昭君远嫁匈奴的故事(“汉国明妃去不还,马驼弦管向阴山。匣中纵有菱花镜,羞对单于照红颜”)。按:“羞对单于”者,只能是王昭君本人。

卫剑阙《宋人拟新乐府研究》,猎海人2025年版。

到了宋朝,民族矛盾也很激烈。北宋末发生靖康之难,金军攻破开封,掳走徽、钦二帝。这是宋人心头的大创伤。王昭君故事因涉及汉胡关系,宋人特别注意到她的历史角色,于是,宋人借昭君言事抒怀的诗篇大增。

男人为朝廷抵抗外敌,从戎于边塞是理所当然之事。南宋词人如陆游、辛弃疾都在词作中表达为国效力建功的心愿,他们对班定远、岑嘉州等人的评价很高,他们的作品也丝毫未掩盖个人立场和阳刚勇武之气(关于南宋陈与义、范成大等人怎样蔑视入侵者,请参看洪涛:古人的仇外、近人的“patriotic”—谈文学史家的“书法”和表彰之词(读张隆溪教授的英文版中国文学史・二十七)一文)。

Song Dynasty Figures of Longing and Desire:Song Dynasty

“依附(男人)”观念的消退

宋朝社会对理想男性(masculinity)是有期盼的,绝不是全民皆对外敌退让、柔弱。但是,大宋朝廷中,主战派不能占得上风,在这种情况下,失意的主战派文人注意到和亲女子王昭君,他们写诗,也沿用“妾”这一女性视角(写出“妾诗”作为王昭君的心声)。以下,我们选读几篇“妾诗”。

活跃于北宋真宗时期的著名诗僧释智圆《昭君辞》这样写:“昭君停车泪暂止,为把功名奏天子。静得胡尘跗妾身,汉家文武合羞死。”诗篇写“妾身”而能靖边,与“汉家文武”作对照,痛责庙堂男儿失职、无能。

南宋时期,朝廷面临金朝等外敌的威胁,主战派与主和派在朝廷中争持,又多次和外族签订和议来换取短暂的和平局面。王洋(1100—1153)作《明妃曲》,全诗四十句(见于《全宋诗》册三三,参校《永乐大典》残卷及百度汉语已公开的整理本,各本仅有一两字异,无关宏旨),全诗如下:

《全宋诗》

汉宫沉沉凝紫烟,妾身一入知几年。

楼高秋月照清夜,亭暖春花熏醉眠。

忆初送我辞亲戚,便拟光华列旌戟。

君门安得似人间,咫尺千山万山隔。

花月朝朝空暮暮,长恋朱颜不如故。

内家车子散金钱,安得此身沾雨露。

忽闻花宫选罗绮,单于来朝汉天子。

但言妾欲嫁单于,万一君王赏桃李。

大明宫内宴呼韩,出水芙蓉鉴里看。

徘徊顾影花颜靓,绰约丰容广殿寒。

当日君王喜且惊,欲留人信去关情。

若教不杀毛延寿,方信蛾眉画不成。

茫茫汉塞连沙漠,柳色阳关断肠处。

故乡阡陌想依然,马上琵琶向谁语?

命薄身存有重轻,天山从此静埃尘。

山西健将如君否,此日安危咤妇人!

人生景物疾如驰,翻复由来万事非。

莫笑巫山女粗丑,朝寻楚宫暮柴扉。

男儿莫厌款段马,女儿莫羡金缕衣。

君不见巫山歌舞赛神罢,野老至今怀秭归。

王洋《明妃曲》前半篇以“妾身”自叹写入宫—出塞的心理落差;中间借“马上琵琶”“画工毛延寿”等典,突出“命薄身存”的个体悲剧;“山西健将如君否,此日安危咤妇人”一句,把讽刺的锋刃直指朝廷武将。

《百美新咏图传·王昭君》

诗中“妾身一入知几年”,“妾身”这一“女声标记”明确了叙述者的女性身份,同时也传达出一种无奈与哀怨。诗中她自叹“此日安危托妇人”,把“妇人”与“山西健将”并置,讥刺朝廷倚重武人不如一女子之和亲有效。

王洋《明妃曲》因此成为两宋之交“借妾言政”最具代表性的长篇之一,政治意味较明显。

总之,在上引诗篇中,女性(“妾”)的坚毅有时压过了男子气概。在这些宋朝诗人的眼中,男性为主的军人在战场上常常战败,远不如一个女子有用,尤其是宋代诗中的“妾行虽危汉室安”,将“女子能安邦”的慷慨凛然描写得淋漓尽致。

女主角的主动性,也值得我们注意。王洋写“妾欲嫁单于”,昭君成了在困境中自己找寻出路的女人。

在传统《木兰辞》与相关传说中,花木兰因父亲年老无法服役,她才替父从军。这是故事的核心精神:孝道与忠勇。木兰是被动从军,和“主动争取”不相同。

经后世演绎,木兰和昭君都逐渐被描绘成主动请缨的女英雄。

黄灿章、李绍义《花木兰考》,中国广播电视出版社1992年版。

南宋时期,诗人拟“妾”,增加话语权

南宋时期,女性的社会地位相对较低,在国家政治生活中几乎没有话语权。王洋《明妃曲》在话语领域为女子争了一口气——王昭君是女子,女子能肩负起国家重任,不逊于男子。“妾”的背后,往往是文人(指文人的心态)。王洋诗篇写“命薄身存有轻重,天山从此静埃尘”:王昭君将自己的命运与国家的安宁联系在一起,认为自己的存在对于平息边境战乱有着重要的作用。

其实,南宋时期不少文人对朝廷军事无能,甚感愤慨。

和“命薄身存有轻重,天山从此静埃尘”异曲同工的是宋无 “……妾行虽危汉室安。汉室已安妾终老……”之句(见《翠寒集》卷一,《钦定四库全书》集部)。宋无(1260-1340)用女子的口吻道出家国情怀——女子将家国置于个人荣辱之前。

王水照、熊海英《南宋文学史》,人民出版社2009年版。

南宋方夔《明妃曲》针对汉朝:“手抱琵琶泪暗流。上弦泠泠写妾苦,下弦切切写汉羞。妾身生死何须道,汉人嫁我结和好。”分别“写妾苦”“写汉羞”,点出“妾身”以一身承担汉室对外“和好”的国策,自悲亦以悲汉人朝廷。

南宋诗人陈造(1133-1203,生于宋高宗绍兴三年)作《明妃曲》(《全宋诗》第45卷),全诗借“妾”之口,把昭君和番写成“甘忍吾耻、以息战患”的政治抉择:

汉宫第一人,只合侍天子。

四弦春风手,可用入胡耳。

天生国艳或为累,金赂画工宁不耻。

玉颜初作万里行,朔风黧面边尘昏。

路人私语泪栖睫,况妾去国怀君恩。

穹庐渐耐胡天冷,政复难忘心耿耿。

夜深拜月望长安,顾叹当时未央影。

胡雏酌酒单于舞,铭肺千年朝汉主。

传闻上谷与萧关,自顷耕桑皆乐土。

向来屯饷仍缯絮,庙算年年关圣虑。

但令黄屋不宵衣,埋骨龙荒妾其所。

这首诗,核心是借昭君口吻,诉说身世之悲与爱国之诚,兼具个人命运感慨与家国情怀。

此诗开篇,叹命运错位:先赞昭君是汉宫美人,本应侍奉汉天子,却被迫远嫁匈奴,天赋美貌反倒成了拖累。

《宋诗话全编》

第七行开始,追忆出塞缘由与艰辛:昭君因不愿贿赂画工遭丑化,最终被迫万里出塞。一路朔风扑面、尘沙遮天,让她容颜憔悴,连路人都为她落泪,何况她自身眷恋故国与君恩。

第十一行,写出塞后事。她在塞外坚守初心:虽渐渐适应了匈奴的寒冷气候,却始终对汉朝耿耿于怀。深夜拜月遥望长安,难忘当年在未央宫的时光,即便身处异域,也始终铭记汉家君主。

结尾抒大义:“妾”表明只要汉朝边境安宁、百姓安居乐业,君主不必为边防操劳,自己即便埋骨塞外也心甘情愿,尽显“妾”深明大义。

全诗以“妾”为昭君自称,既写出她作为弱女子的身不由己和思乡之痛,也凸显了她以个人牺牲换家国安宁的高尚气节,同时暗含对汉人朝廷未能珍惜人才的委婉批评,间接指斥大宋朝廷对外族侵扰的主和政策。

陈造《明妃曲》结尾句“但令黄屋不宵衣,埋骨龙荒妾其所”和郑虞任《昭君曲》“夕烽长不惊甘泉,妾身胜在君王前”都表明“妾身”为了汉室安宁,不惜自我牺牲(郑虞任是陆游同时期人)。

又,方一夔《明妃曲》“妾身生死何须道,汉人嫁我结和好。曲终谁是知音人,断魂去作坟头草。”(《全宋诗》卷 3533,页 42254)也是表达自己愿意牺牲之意。

以上诸篇之中,昭君自称“妾”,表面写红颜薄命,骨子里或讥和戎非策,或嘲士人不得大用,或表舍己为大汉之意――皆借女子之辞议论家国大事。

康正果《风骚与艳情:中国古典诗词的女性研究》,2016年版。

弃妇,喻逐臣?——关于政治隐喻的追寻

男诗人写诗用女性口吻,诗篇应该如何诠释方妥,美国学者李惠仪对这问题曾有探讨,她说:“许多假托女性口吻的诗歌似乎都会要求读者推断其社会功能,分析其政治含义。如此一来,我们在什么情况下,才有足够理由去探究这些表象的隐喻和寄讬,追踪私人与公共领域之间的对应关系,思考绮丽的修辞与政治托喻之间的联系?当然,我们可以利用诗作的标题、其中摹写的历史事件、诗人的传记,以及与作品创作和流通相关的轶闻,来找寻证据,判断诗歌创作的语境。但我们在什么情况下才算得上是在恰当地运用这些信息,证明我们试图发掘的那些隐藏的政治含义呢?”(李惠仪《明清文学中的女子与国难》,台湾大学出版中心2022年,页13。)

李惠仪《明清文学中的女子与国难》,台大出版中心2022年版。

我们看到,李惠仪对于“假托女性口吻的诗歌”意蕴为何、如何断定其中有政治寄意(在什么条件下断定)……,李惠仪都是很审慎的。

另一位美国学者Stephen Owen(宇文所安)揭示:将作者名字和假定的历史背景联系起来,作品就会被赋予种种作者意图。 Owen 举出阮籍《咏怀诗》的阐释为例(宇文所安《中国早期古典诗歌的生成》三联,2014年版页263)。阮籍《咏怀诗》与唐代“无题诗”在文学功能上相似。

张隆溪教授同样对文学作品的“政治化阐释”有戒心。他曾列举《诗经》诗篇的政治化解释为例,认为政治化阐释有负面作用(参看:洪涛:1079年,一首诗差点就令苏东坡送命?——谈政治化诠释、案件之本末和编年(读张隆溪教授的英文版中国文学史・十七)一文;洪涛:“一切阐释都必须以原文字面意义为基础",稼轩同意否?(读张隆溪教授的英文版中国文学史・四十七)一文)。

晚唐李商隐的许多诗篇,其口吻酷似恋人的相思之辞,但是,不少学人认定:义山诗写爱情或是“烟幕”,诗篇多少指涉李商隐本人在政坛的浮沉升降、求而不得。李商隐的无题诗,歧解很多(洪涛: 李商隐、可解限度和“隐含的作者” (读张隆溪教授的英文版中国文学史・十九)一文)。

张文德《王昭君故事的传承与嬗变》,学林出版社2008年版。

上文列举的宋人“妾诗”,发声者(persona)的身份很清楚。由于诗题都明示诗篇是在写王昭君,这类“妾诗”极少产生歧义。

由于诗题已揭示“明妃”,因此,诗篇内文虽只称“妾”(身份不很明朗),其实已接近托名写作——托明妃之名。因此,“郢书燕说”的可能性很低。

弃妇和政治上的逐臣是“平行”的。为什么?王昭君自然不是弃妇,她出塞后有胡人丈夫,但是,她毕竟是大汉朝廷“放弃(送走,给了匈奴)”的女人,所以,在“弃”这点上,她和被弃用的臣子有很大的相同点。

因为“以妾言政”的诗篇出自宋人之手,而宋人议论汉朝昭君之事,犯忌的风险较低。诗篇就算表面上不涉宋朝事,诗旨仍然落在“汉胡”范畴之内(胡=匈奴、辽、夏、金)。

本文论及的“昭君诗”寄讬了宋朝男诗人对“以和靖边”的反思和士人未能报国(被弃用)的孤愤。这些诗篇是典型的“借妾言政”之作,诗篇表面上批评大汉朝廷,但是,诗篇诠释者会理解为:针对赵宋的绥靖派(对外敌用怀柔政策)。

“女声”之诗,未必皆沿用“妾”的视角。无论如何,在南宋辛弃疾的时代,以弃妇喻逐臣早已成为一种公认而定型的修辞传统,并对男性文人身份文化的构建具潜移默化功能(宋耕《文弱书生: 中国文化语境中「才子」的权力与男性气概》,香港大学出版社,2024年版页44)。

宋亡之后,男性作者借女子的身份和声音抒发幽怀之作仍然不绝如缕(李惠仪《明清文学中的女子与国难》,台大出版中心2022年版)。

Women and National Trauma in Late-Imperial Chinese

宋朝诗人谈论国策,会触怒朝廷吗?

文人以“妾”为“掩护”,得以在相对安全的话语环境中讲述他们的立场(包括抨击赵宋朝廷)。在宋朝,“相对安全的话语环境”是指:王昭君出塞是皇帝的旨意,诗篇也披上历史的(汉朝的)外衣,所以不易触犯当局,诗人的顾忌消减,表达上更为自由。

这里必须略加说明。诗人表达个人意见的作品,一旦流入公共领域,皆可受公议,写昭君也不例外:王安石《明妃曲》就受到非议。

王安石写王昭君出塞,不重怨旷愁绪,转而注重“胡恩”之深: 胡人待我(昭君)恩情深,我便感激施恩之人,而不是一味念旧。

明妃心念“胡恩”,这一点受到南宋个别文人猛力的抨击,他们指斥王诗的“夷夏不辨”“无父无君” (参看洪涛《Irrefutable之杰作,缘何遭毁谤? ——史书不载录的“批评理据”和前景化(读张隆溪教授的英文版中国文学史・二十九)》一文,载腾讯网“古代小说研究”2024年11月17日)。

《王安石诗笺注》,中华书局2021年版。

这公案,涉及文评史上“诗如其人”的讨论,此处无暇深究,笔者将在另一篇文章细论相关的要点。

其他宋人的“妾诗”多写“妾”不忘本、忠于汉族(以身和戎,梦归汉家,情讬南雁),因此,这类“妾诗”畅所欲言之余,甚少惹来非议、打压。

诗人借“妾(昭君)”发声,相当于“闺阁得到话语权”。在“闺阁”身后的文士也同时畅所欲言、伤时感事,得到了话语权而不虞言祸。

Xiaoshan Yang, Wang Anshi and Song Poetic Culture (2021)

总 结

本文从曹丕的《燕歌行》谈起,益以和曹植的《七哀》。这两首诗明确由男性诗人代“贱妾”发声,是中国诗“男子发闺音”的先驱者(按:曹丕、曹植之前,已有诗篇写“贱妾”,但是我们不清楚诗篇的作者是男还是女)。

张隆溪教授将“贱妾”译成 I。张教授这样处理,是依循英语世界称谓语(terms of address)使用的习惯,却引发我们思考: 中国诗的“贱妾”有没有特别的作用?

男诗人“跨性别”书写,由二曹始,渐渐发展成中国诗的传统之一。唐宋两朝,男诗人用“妾”为第一身视角写成的诗篇越来越多。

《杜诗详注》

唐朝张籍、杜甫等人的新乐府诗以“妾”自称,用女性视角呈现人性和女性的处境,也对国家大事提出批评,激发读者思考战争的代价。

宋朝人面对严重的民族矛盾,许多诗人空有为国效力的心愿却难以实现,壮志难酬,于是,诗人借“妾”发声,其内涵已经超越传统的闺怨。

曹丕《燕歌行》、曹植《七哀》都表达“闺怨”,其中,曹植之作很可能寓有政治意涵。宋人的“妾诗”政治意味更明显,诗中的叙述者凭借王昭君的声音,突破了闺门之限(闺门内=狭窄的生活空间),得到“女人”议论政事的话语权。

这种“突破”藩篱,是相对于“闲于闺门内”而言的,例如,“(南宋女诗人)朱淑真的作品是陷入了狭小的闺房世界,因为这就是她的世界。”(康正果《风骚与艳情》,页329。另参张宏生编《古代女诗人研究》,湖北教育出版社2002年版,页98)。

男诗人写诗,以妾之言寄讬政治喻意、议论国事,这一脉在南宋朝有长足的发展(曹植《七哀诗》起重要作用)。

另外,正如王昭君愿以自身的牺牲来换取边境的平静,许多宋人希望有机会参加抗金大业,为国效力。同时,有些昭君诗还表达了“男不如女”的评断。

这种“女高于男”之论,超越了闺怨,大异于旧时“女角”的自贬自抑、无奈无助,也超越了当时的流行的性别成见(conventional views on gender roles),多少有“质疑男性霸权”的微意。

陈瑞芬《两汉隋唐妇女闺怨诗》,秀威资讯2021年版。

不过,我们不能将“妾诗”看成真正的女性书写。托名女性书写中的“女性”,始终是男性的想象建构,只是persona (人设;人格面具),而不是真实的女性个体。

另一方面,“跨性别”书写模式(女人拟男声)甚少由女诗人、女词人采用。女诗人若欲拟男声,并无“妾”那般鲜明的诗语或者“套语”可用。

宋人诗篇借“妾”(女声)抒发己见,变相扩大“女声”的话语权,甚至出现“男不如女”的观点。二曹身为这类诗篇的“先驱者”,在文学史上应该占有重要一席。

附记一:女性‧昭君诗‧文学史

上文用了不少篇幅讨论南宋诗人的昭君诗。

南宋人写的昭君诗至少有115篇,不过,这些昭君诗并非篇篇用“妾”自称。

北宋的王昭君诗篇颇有新意(包括翻案诗),不再限于抒发女子的“悲怨”。读者可以参看:洪涛:明妃,是失声的 (voiceless)小姑娘?——谈文学史上的“主见”“新见”(读张隆溪教授的英文版中国文学史・二十八)。另外,张高评《王昭君形象之转化与创新:史传小说诗歌杂剧之流变》,台湾里仁书局 2011年版,页219。

张高评《王昭君形象之转化与创新:史传小说诗歌杂剧之流变》,里仁书局2011年版。

附记二:女作者自称“妾”吗?

“妾”作为谦称在宋代女性作品中偶见(例如朱淑真的闺情词)。

李清照以“我”直接抒情(如《声声慢》“我报路长嗟日暮”)。现存李清照作品的权威版本(如中华书局《李清照集校注》、俞平伯《唐宋词选释》)中,仅《减字木兰花》称“奴”(“奴”和“妾”一样同为卑称),其馀作品似无明确自称“妾”的记录。《减字木兰花》:

卖花担上,买得一枝春欲放。

泪染轻匀,犹带彤霞晓露痕。

怕郎猜道,奴面不如花面好。

云鬓斜簪,徒要教郎比并看。

不过,有学者对《减字木兰花・卖花担上》的作者问题表示存疑(这反映历代批评家对“女性口吻”、“欢愉题材”的不同看法)。另,李清照在《金石录后序》中称赵明诚为“先君”,称自己为“余”。

Wendy Chen tr., The Magpie at Night. PENGUIN, 2025

附记三:“走出闺门外”, 跻身“世界文学”之列

闺门之内,就是“内闱”。“出闺门”,象征走向公共空间。

“内闱”常用来形容旧时女人的处境,例如:Patricia Ebrey 的The Inner Quarters: Marriage and the Lives of Chinese Women in the Sung Period就以inner quarters来指称内闱(伊沛霞着;胡志宏译《内闱―宋代妇女的婚姻和生活》江苏人民出版社2022年。

又,Grace Fong & Ellen Widmer 编有The Inner Quarters and Beyond: Women Writers from Ming through Qing ...

本文所说的“走出闺门外”喻指“女声”跨越闺怨主题,逐渐走上了为“女声”争取话语权的越界之旅。

这个比喻可以再引伸:张隆溪教授认为中国文学之中有许多杰作不为外人所知(闺门内),这些杰作理应走出国门(“走出闺门外”),跻身于“世界文学”之列。

这个主张自无不妥,那么,应该怎样实践呢?

如果说,中国文学必须借助英语才能更快成为“世界文学”,那么,英译这过程是不是有点像男性作者助“闺中人”发声?

然而,这样做(英译),成就了谁?谁的声音被全球听见?英译过程中,是不是(被翻译者)舍弃掉一些东西(例如“贱妾”)?

(美)伊沛霞着;胡志宏译《内闱——宋代妇女的婚姻和生活》,江苏人民出版社2022年版。

附记四:拟(代)班婕妤本文讨论男诗人代“贱妾”、“妾”发言。

张宏生、张雁编《古代女诗人研究》,湖北教育出版社2002年版。

这种“男子作闺音”的公案,还有一个,就是:“邺下文士代班婕妤作《怨歌行》?”

班婕妤有没有写过《怨歌行》?《怨歌行》是不是男诗人拟班婕妤的口吻写成的?笔者在下一篇讨论班婕妤和《怨歌行》的关系。