公元前205年四月,睢水河面浮尸蔽日,血染浊浪。五十六万汉军与诸侯联军,在项羽三万精骑的雷霆突击下,一日溃散。“汉卒皆走,相随入谷、泗水,杀汉卒十余万人……相随入睢水,睢水为之不流。”

这不是演义渲染,而是《史记·项羽本纪》白纸黑字的战争实录。它是中国冷兵器时代以少胜多的巅峰战例,更是组织失效、战略误判与能力错配的终极标本。

此战表面是军事惨败,深层却是一场政治信用的崩塌、一次联盟体系的解体、一记倒逼改革的重锤。读懂彭城,才能真正理解:为什么刘邦能从“睢水逃亡者”蜕变为“汉高祖”,而项羽纵有万夫不当之勇,终难逃“霸王别姬”的宿命。

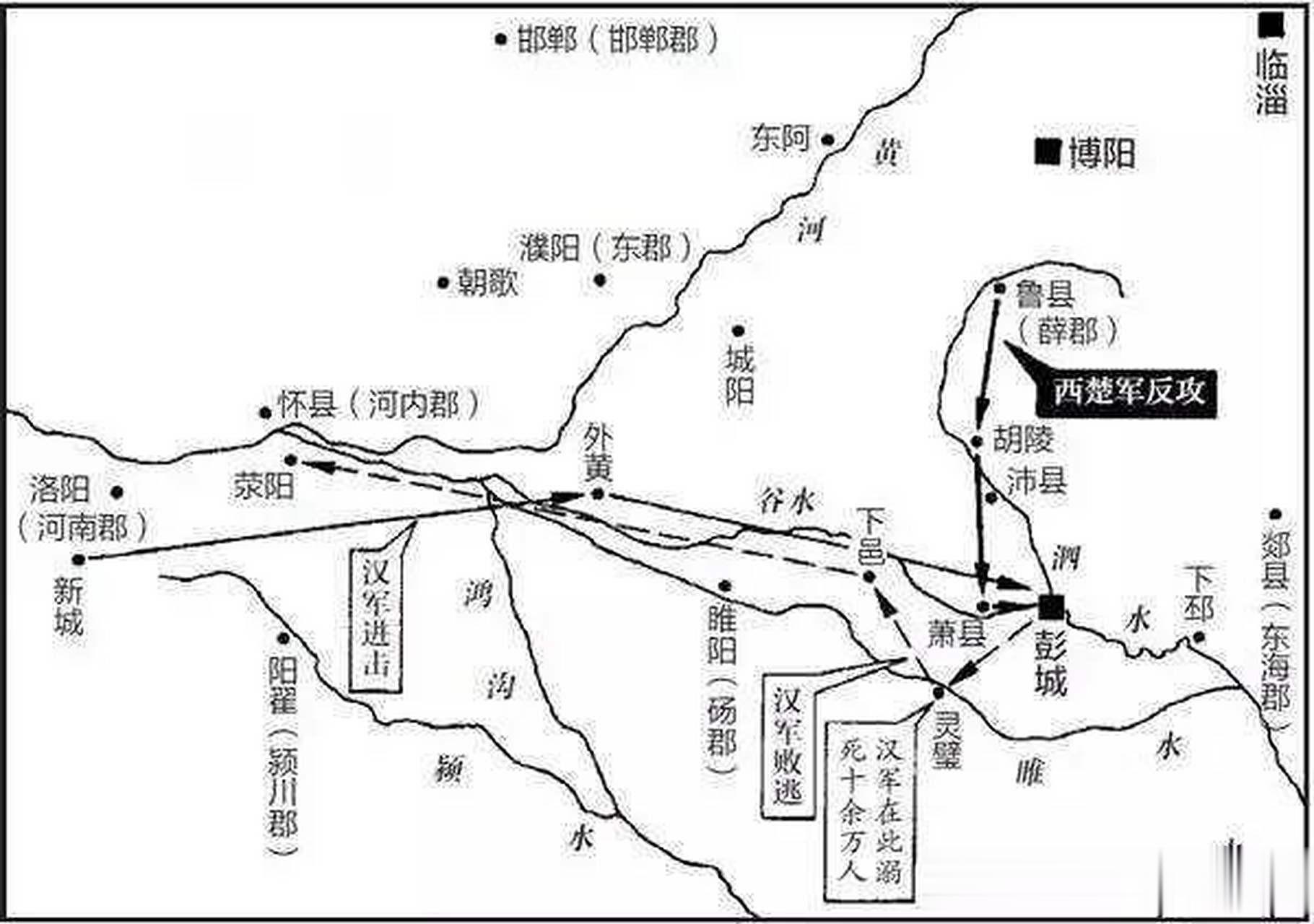

战前幻象:56万数字背后的结构性空洞。公元前205年春,刘邦趁项羽深陷齐地平叛之机,打出“为义帝发丧”道义旗号,联合魏、赵、代、殷、塞、翟、河南、韩等八国诸侯,号称五十六万大军东征楚都彭城(今江苏徐州)。

数字庞大,但水分极重:刘邦本部约10万,其中关中老兵仅3万余,新募士卒缺乏训练;诸侯军多为临时拼凑:魏王豹带兵3万,但心怀观望;殷王司马卬兵力不足2万,且与楚暗通;赵、代军队远道而来,补给困难,士气低落;所谓“五十六万”,含大量民夫、运粮队、杂役及虚报员额,真正具备野战能力者,不足二十万。

更致命的是组织脱节:无统一指挥机构,无协同作战预案,无战场信息共享机制。各部驻扎分散,防线漏洞百出,彭城西面萧县、南面灵璧均无重兵把守,后方粮道全无掩护。刘邦入城后,“置酒高会”,诸将醉卧营帐,哨骑撤至十里之外。

此时项羽正率主力围攻齐将田荣于城阳。闻讯未回师固守,反做惊人决断:留部将镇齐,自率三万精锐骑兵,昼夜兼程,千里奔袭!

决胜关键:三万楚骑不是人数,是作战系统的代差。项羽的三万部队,是经过巨鹿之战淬炼的战略突击集群,具备四项现代战争要素:一是高度专业化:全员江东子弟与百战老兵,精通骑射、格斗、夜战,配备强弓、环首刀与轻便皮甲;二是极致机动性:清一色轻装骑兵,每骑配双马轮换,日行百余里,七日疾驰千里;三是扁平化指挥:项羽亲临一线,令出即行,无中军传令环节,战场响应速度远超汉军十倍;四是心理震慑力:巨鹿破秦后,楚军已成“不可战胜”符号,其旗帜所至,敌军未战先怯。

四月四日凌晨,楚军突然现身彭城西郊萧县。未休整、不造饭、不立营,立即分三路突击:主力直扑彭城中枢,左翼包抄汉军右翼大营,右翼抢占睢水渡口。铁蹄踏营,火光冲天,箭雨如蝗,汉军尚在梦中,已全线动摇。

崩溃链条:从指挥失灵到空间窒息。彭城之败,物理歼敌约20万(含溺毙),但真正致命的是系统性瓦解:第一环:指挥中枢瘫痪。刘邦在混乱中无法号令诸将,诸侯见势不妙,魏王豹率先北遁,殷王司马卬当场被俘。没有统一调度,五十六万大军瞬间退化为五十六万散兵游勇。

第二环:战场空间窒息。楚军精准卡死睢水、谷水、泗水三大退路,汉军向南、向东突围均遭堵截,数万士卒被压缩于睢水北岸狭长地带,自相践踏,坠河者不计其数。“睢水为之不流”,是尸体堵塞河道的真实写照,非文学夸张。

第三环:政治信用破产。诸侯原以为刘邦代表“天命所归”,一战即溃,使其集体信心彻底崩塌。此后两年,魏、殷、代等国相继复叛,刘邦再难组织同等规模联军;彭城之败,败掉的不仅是军队,更是整个反楚联盟的合法性根基。

失败价值:一场毁灭如何锻造真正的霸业?彭城惨败后,刘邦退守荥阳,仅剩两万残兵,妻子吕雉、父亲刘太公均被楚军俘获。世人皆以为汉必亡。

但正是这场毁灭性失败,倒逼刘邦完成三大根本性转变:一是军事制度化:废除“主将个人威望驱动”模式,重用韩信组建专业化野战兵团,设立“护军中尉”统管诸将,建立独立后勤、情报与赏罚体系;

二是政治务实化:放弃“诸侯共主”虚名,推行“郡国并行”,以实权换忠诚,以土地换支持,构建可落地的治理结构;

三是人才开放化:发布《求贤诏》,不拘一格用陈平(曾事魏楚)、郦食其(布衣说客)、黥布(项羽旧将),打破出身与阵营壁垒,打造超越地域的治理团队。

彭城像一次高压电击,烧毁了刘邦身上所有侥幸、虚浮与路径依赖,迫使其蜕变为具备帝国视野的真正统治者。

现实启示:组织管理者的三重警醒。彭城之战对今日管理者仍有强烈镜鉴意义:警惕“规模幻觉”:人数多不等于战斗力强,结构松散、目标模糊的庞大组织,反成溃败加速器;敬畏“系统能力”:项羽三万骑兵之所以无敌,不在数量,而在专业化、机动性、响应度与威慑力构成的完整作战系统;善用“失败杠杆”:真正的强者,不惧崩盘,而擅于把崩盘变成重构底层逻辑的契机。

公元前202年垓下,项羽率二十八骑突围至乌江,拒渡自刎。临终叹:“此天之亡我,我何渡为!” 他至死未悟:当年彭城的辉煌胜利,早已埋下失败种子;而刘邦在睢水岸边的狼狈逃生,恰恰是王者之路的真正起点。

历史从不奖励一时之勇,只嘉许持续进化的能力。

彭城之战,不是刘邦的终点,而是他成为刘邦的起点。